Все в деревне шептались о её жутком лице и уродливых руках и боялись даже близко подойти, пока она не спасла меня от псины, а на чае с булочками не рассказала, что её шрамы — это цена за спасённых детей, а свадебное платье так и осталось висеть в шкафу

Варя испытывала странное чувство всякий раз, когда предстояла возможность увидеть ту женщину. Оно вибрировало в её груди тонкой струной, сотканной в равной мере из леденящего страха и пылкого, неодолимого любопытства. Встречать её доводилось часто: в полумраке деревенского магазина у прилавка, в душноватой пекарне, где воздух был густ от запаха горячего хлеба, и, конечно, в школе. Там женщина появлялась к вечеру, когда коридоры пустели, наполняясь гулом ушедших домой учеников и тишиной опустевших классов. Она была уборщицей.

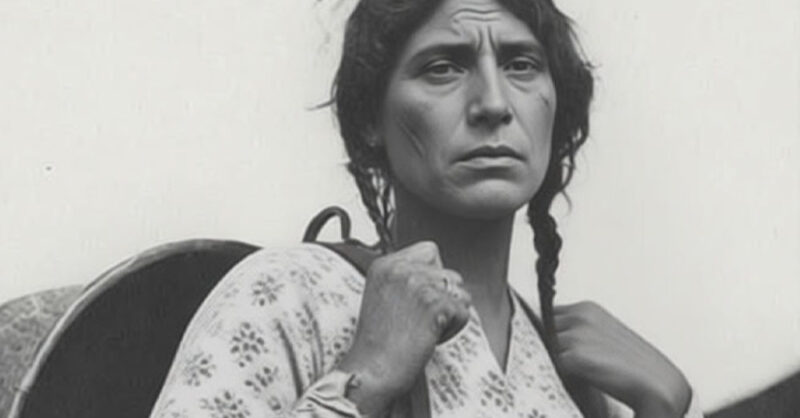

Её лицо напоминало не человеческий облик, а старинную, потрескавшуюся от времени маску, которую кто-то жестоко изломал, а затем попытался слепить заново, не имея ни мастерства, ни жалости. Губ, казалось, не существовало вовсе — лишь бледная, неровная полоска кожи. Левую щёку рассекал широкий, безобразный рубец цвета утренней зари — ядовито-розовый, будто вспыхнувший изнутри. Левый глаз был навеки сокрыт под веками, стянутыми в сторону виска, а правое веко, лишённое ресниц и брови, приоткрывало взгляд, глубокий и тихий, как вода в лесном омуте. С этой же стороны вниз сползал ещё один шрам, рваный и резкий. Её руки, работавшие шваброй и тряпкой, походили на тончайшие пергаментные свитки, испещрённые древними, нечитаемыми письменами — сеточкой морщин и прожилок. Голос её был едва слышен, похож на шелест сухих листьев под окном — глухой, свистящий шёпот. На голове её всегда покоился выцветший жёлтый платок, плотно повязанный, и ни единая прядь не выбивалась из-под его края.

В школе она появилась недавно, возникнув в деревне словно из ниоткуда, и ребятишки поначалу ходили за ней табуном, будто за диковинным зверем в передвижном зверинце. Стояли в отдалении, замирая от смешанного ужаса и восторга, разглядывая подробности её пугающей внешности, и каждый день кто-нибудь, захватив дыхание, произносил заветную, жуткую фразу:

— Господи, какая же страшная.

Анна Викторовна — так звали женщину — казалось, давно привыкла к этому немому спектаклю. Она молча выполняла свою работу, двигаясь по коридорам бесшумной тенью, стараясь никому не попадаться на глаза и не докучать своим присутствием. Говорила она редко, лишь в случае крайней необходимости, и никогда не повышала голос на озорников, в отличие от другой технички, громкоголосой и вспыльчивой Марии Игнатьевны. Та могла и веником пригрозить, и за ухо оттаскать расшалившегося сорванца — с ней шутки были плохи.

Новая же уборщица лишь строго качала головой или, подозвав шалуна, тихо увещевала:

— Зачем же так поступать? Это некрасиво. Перестаньте.

И дети, к своему удивлению, не очень-то ей перечили, предпочитая обходить стороной это молчаливое, изуродованное существо. Кто-то пустил слух, что она ведьма, что её когда-то пытались сжечь на костре за колдовство, но пламя не взялось за её грешное тело. Кто именно сочинил эту историю, осталось тайной, но она прижилась, разрослась и выплеснулась за стены школы, поползла по огородам и кухням, обрастая новыми леденящими кровь подробностями.

Жила Анна Викторовна в маленьком, покосившемся домике на самом краю деревни, у кромки леса. Ни с кем не водила знакомства, в гости не ходила, на лавочки у ворот не выходила. Возможно, именно это добровольное отшельничество, эта наглухо закрытая дверь и подпитывали тлеющие угольки слухов о её тёмном ремесле.

А Варю одновременно пугала и неудержимо манила эта завеса тайны. В колдовство она верила слабо — не зря же отец, человек науки, проводил с ней и братом долгие беседы, развенчивая суеверия и пытаясь оградить от влияния набожной бабушки. Но и сама бабушка Ольга, знавшая силу трав и старинных заговоров, только отмахивалась от сплетен про ведьмовство Анны Викторовны:

— Мало ли что болтают злые языки, — ворчала она, помешивая варенье в медном тазу. — Чужую молву не собирай, своей не распускай. Видела я её. Не колдунья она. Несчастная.

Весна в тот год вступала в свои права дерзко и победоносно. Сугробы, ещё недавно лежавшие пухлыми, тяжёлыми одеялами, осели, потемнели, истончились, обнажив промёрзлую за зиму землю. Лишь в глубоких рытвинах да по северным склонам оврагов неровными клочьями лежал ноздреватый, грязный снег. Солнце, словно вспомнив о своей силе, грело уже по-настоящему, по-летнему, отвоёвывая у упрямой зимы пядь за пядью. Но ночами зима возвращалась, вдыхая в оттаявшую землю ледяное дыхание, сковывая лужи хрустальной коркой и делая раскисшие дороги вновь проходимыми. Так и длилось: день — царство весны-красавицы, ночь — владение бледной, морозной стужи.

Близилось Вербное воскресенье. Варя с братом Лёней накануне отправились за околицу, к речной излучине, где росли пушистые ивы. Эти ветви с серебристыми барашками обязательно должны были украсить дом в праздник — так велось испокон веков.

Нарвали вербы быстро, и Варя вспомнила, что в проталинах у старого лесного ручья уже могли показаться первые, самые отважные цветы — медуницы с их пёстрыми листьями и хрупкие подснежники. Лёня только фыркнул:

— Какие ещё цветы? Рано. Грязь по колено. Я домой.

Он собрал охапку серёжчатых веток и зашагал к деревне, бросив на ходу:

— Иди, если охота. Я с тобой по этим болотам шляться не буду.

Варя, немного обидевшись, махнула рукой и свернула в сторону леска. Далеко уходить не пришлось. Если первые вестники весны и были, то на пригорках, где солнце пригревало сильнее. Девушка побродила между оголённых деревьев, прислушиваясь к капели и щебету проснувшихся птиц, но не нашла ни одного цветка. Брат оказался прав — было ещё слишком рано. Она остановилась на опушке, подставила лицо ласковому, почти жаркому солнцу, и на миг забылась, ощущая его тепло на веках. Потом вдруг спохватилась: от такого солнца веснушки выступают, а она и без них считала себя дурнушкой. С досадой отвернулась и побрела назад, к деревне.

Дорога превратилась в сплошное месиво липкой, тягучей грязи. Колеи от лесовозных машин были глубоки, как канавы. Варя, с трудом вытягивая сапоги из чавкающей хляби, медленно продвигалась вперёд.

Внезапно сзади раздался оглушительный лай, грохот цепи и тяжёлое, частое пыхтение. Она обернулась и обомлела: по дороге, прямо на неё, скакала огромная, злобно ощетинившаяся собака. Вокруг не было ни души. У Вари с детства остался панический страх перед собаками — однажды стайка бродяжек едва не порвала ей платье и оставила синяк на ноге.

Сердце ушло в пятки. Девушка бросилась к ближайшему дому, чьи ворота виднелись чуть впереди. Чудовищный пёс был уже рядом. Понимая, что бег бесполезен, Варя в отчаянии вскарабкалась на покосившуюся лавочку у калитки. Собака, огромная, с горящими глазами и оскаленной пастью, носилась вокруг, заливаясь исступлённым лаем, вздымая брызги грязи. Варя замерла, окаменев от ужаса, инстинктивно прикрывая лицо руками. Чудовище сделало выпад, и острые клыки впились в рукав куртки, а затем — в прижатую к груди руку. Боль пронзила, резкая и жгучая.

И в этот миг раздался голос. Тихий, спокойный, похожий на шелест ветра в сухой траве, но полный такой непоколебимой твёрдости, что собака на секунду замерла.

— Пошла вон. Немедленно. Ступай.

Животное отпрянуло, недоумённо уставилось на фигуру, возникшую между ним и добычей, затем, неожиданно жалобно взвизгнув, развернулось и бросилось прочь, поджав хвост и лишь для вида тявкнув издалека.

Перед Варей, опираясь на палку, стояла Анна Викторовна.

Через несколько минут девушка сидела на краешке опрятного, застеленного вязаной скатертью дивана в крохотной, невероятно чистой горнице. Анна Викторовна, склонившись, осторожно осматривала её руку. Зубы оставили на коже багровые ссадины и рваные царапины, рукав куртки был изодран, но слёзы текли у Вари не столько от боли, сколько от пережитого потрясения и внезапного облегчения.

— Сильно испугалась, бедная девочка, — проговорила женщина тем своим тихим, шипящим шёпотом, и в нём звучала бездонная, глубокая жалость.

Она принесла таз с тёплой водой, промыла ранки чем-то пахучим и травяным, перевязала руку чистым, мягким лоскутом. Потом поставила на стол маленький заварочный чайник и тарелку с домашними булочками, от которых исходил дивный аромат сливочной выпечки, творога и малинового варенья.

Пока Варя, успокоившись, отогревала ладони о горячую фарфоровую чашку, её взгляд упал на единственную фотографию в комнате, висевшую на стене в простой деревянной рамке. На снимке смеялась девушка. Девушка необыкновенной, сияющей красоты: густая коса, переброшенная через плечо, тёмные, как спелая черника, глаза, полные жизни и озорства, улыбка, от которой становилось светло на душе.

Анна Викторовна заметила этот взгляд. Она не стала отводить глаз, лишь тихо вздохнула, и её неподвижное, израненное лицо будто смягчилось на миг.

— Не узнать теперь, да? — прошептала она. — А прошло-то всего пять лет. Я тогда замуж собиралась. Мама на ферме была, на дойке. В доме я одна с младшими осталась… Сестрёнки, братик. И случился пожар. Их я в окно успела… всех. А сама… Вот. Не старая ещё, а кому нужна такая? Так и не вышла замуж. Домик этот бабушкин остался. Живу. Людей стараюсь не тревожить.

Она говорила без жалости к себе, просто констатируя факты, и в этой простоте была бездна такого трагизма, что у Вари снова защемило сердце, но теперь уже от совсем иной, пронзительной боли — боли сочувствия.

Позже Анна Викторовна проводила её до самого дома, бережно держа за локоть на скользких местах. И Варя шла рядом, не испытывая ни малейшей тени прежнего страха. Ни капли.

С того дня мир для Вари перевернулся. Она видела не шрамы, а тихое мужество в глазах Анны Викторовны. Не уродство, а нежную, почти невесомую заботу, с которой та могла протянуть ей корзинку с только что испечёнными пряниками или поправить сбившийся на ходу шарф. Слухи о ведьме угасли, словно их и не было, сменившись сначала настороженным молчанием, а потом и робким, искренним уважением. Дети перестали шарахаться, а однажды самая смелая девочка из второго класса поднесла Анне Викторовне букетик первых, только что распустившихся одуванчиков. Та взяла их своими изуродованными, нежными руками, и её единственный глаз заблестел на солнце ярче любой драгоценной слезы.

И Варя поняла, что истинная красота — это не черты лица, не гладкость кожи. Это свет, который живёт внутри и который способен пробиться сквозь самые страшные шрамы, согреть даже самую холодную, оттаявшую весеннюю землю, заставить расцвести одуванчик на обочине и растопить лёд в человеческом сердце. Это тихий голос, усмиряющий зло, это тёплый свет в окне на окраине, это мужество — жить, дарить добро и не требовать ничего взамен. И эта красота, подумала Варя, глядя на высокое, бездонное небо, которое с каждым днем становилось всё голубее, — она вечна. Она не умирает в огне, не стареет со временем. Она просто есть, тихая и несокрушимая, как сама жизнь, возрождающаяся каждую весну.