1942 год. Она вырвала мальчика из-под огня разбитой полуторки — деревня крестились, шепча: «С ума сошла, чужого ребёнка тащит!». Пять лет Лена надрывалась в колхозе, кормила сиротской похлёбкой. А теперь его отец вернулся с войны и сделал ей предложение, от которого невозможно отказаться

Весна сорок второго года выдалась не просто ранней, а дерзкой в своей нежной красоте, оттого еще более тревожной. Казалось, сама природа, не спросясь у людей, погруженных в тяжкие думы, решила явить миру буйство красок — подснежники робко выглядывали из-под прошлогодней листвы, ольха покрывалась рыжей дымкой, а воздух, еще недавно колкий и морозный, теперь звенел от птичьих голосов и талой воды. Татьяна, высоконогая девушка с лицом, отмеченным печатью не по годам взрослой серьезности, торопилась от бабушки в свою деревню. Дорога, размытая щедрыми на таяние снегами, тянулась серой лентой между перелесков, и девушка то и дело вскидывала голову в небо, затянутое высокими белыми облаками. Вражеские самолеты теперь были неотъемлемой частью этого неба, как коршуны над полем, и деревенские научились различать их гул, низкий и настойчивый, задолго до появления в поле зрения. Внутри старенького узелка, прижатого к груди, лежали нехитрые гостинцы — горсть сушеных яблок, похожих на коричневые морщинистые листья, да немного муки, собранной по крохам. Каждая кроха сейчас была на вес золота.

Ветер, свежий и резвый, трепал выбившиеся из-под простого холщового платка русые пряди, заставляя щеки гореть румянцем. Ноги в стоптанных сапожках проваливались в густую, вязкую грязь, с каждым шагом отдаваясь ноющей тяжестью во всем теле. Память настойчиво возвращала Татьяну к вчерашнему дню, когда она только-только вышла в путь. Тогда, едва девушка миновала знакомый брод через ручей, в небе возникли темные точки, быстро превратившиеся в грозные очертания с черными крестами на крыльях. Сердце упало в пятки, и пришлось бежать, спотыкаясь, к краю поля, нырять в высокий стог прошлогодней соломы. Лежала там, уткнувшись лицом в колючие, пахнущие летом стебли, чувствуя, как под ней вздрагивает и стонет земля от далеких, но оттого не менее страшных, взрывов. Этот стон жил в ушах до сих пор.

Тропинка, извиваясь, как уж, вывела ее на большак — широкую, укатанную когда-то дорогу. И здесь сердце Татьяны замерло, будто схваченное ледяной рукой. Посреди глинистого полотна чернела разбитая, искореженная полуторка, вокруг нее был разбросан немой скарб разбитой жизни: узлы с пожитками, распоротые и обезображенные, доски, какая-то детская люлька, разломанная пополам. Девушка замедлила шаг, потом, преодолевая оцепенение, побежала, длинная юбка путалась вокруг ног, налетая на мокрые колючки репейника. Она узнала эту машину. Она приезжала всего пару дней назад, собирая тех, кто решился на эвакуацию. Фронт, как раскаленный уголек, тлел все ближе, и некоторые жители, охваченные паникой, решили уехать подальше, в тыл.

Снаряд, должно быть, попал с чудовищной точностью. Татьяна увидела неподвижные тела, разбросанные у бездыханного кузова, словно тряпичные куклы, брошенные небрежной рукой. Лидия Смирнова лежала у самого колеса, странно и неловко вывернув тонкую руку. Ее лицо, обычно оживленное светлой улыбкой, было бледным и спокойным. Глаза у Татьяны защипало от внезапных, горячих слез — еще неделю назад они вместе ходили к колодцу за водой, и Лидия, поправляя выбившуюся прядь волос, с сиянием в глазах рассказывала, как получила долгожданное письмо от супруга Георгия с передовой.

И вдруг девушке показалось, что в крепко сцепленных пальцах Лидии что-то шевельнулось, дрогнуло. Она подбежала ближе, превозмогая ужас, и застыла. Женщина прикрыла своим телом маленького сынишку, Юрочку. Чудом, непостижимым чудом мальчик остался жив, лишь испачкан сажей и пылью. Даже в последний миг Лидия крепко прижимала его к груди, будто пытаясь вобрать обратно в себя, спрятать от всего мира.

— Лидочка, — прошептала Татьяна, опускаясь на колени в холодную грязь рядом.

Длинные ресницы женщины дрогнули, веки с усилием приоткрылись. В глазах, уже теряющих блеск, мелькнуло слабое, но безошибочное узнавание.

— Танюша… — еле слышно, лишь движением губ, произнесла она. — Возьми Юрочку… сбереги, родная…

С нечеловеческим усилием она разжала закоченевшие пальцы, позволив Татьяне забрать ребенка. Мальчик, почувствовав перемену, тихо захныкал, но мать уже не слышала этого плача. Взгляд ее, устремленный куда-то в высокое весеннее небо, потускнел и застыл.

Татьяна прижала к себе теплый, живой комочек, закутала его в свой шерстяной платок, пахнущий дымом и хлебом. Юрочка, двухлетний малыш, всхлипывал, уткнувшись мокрым личиком в ее шею, звал мать, а у Татьяны не находилось слов, чтобы утешить эту беду. Она поднялась и пошла прочь от страшного места, унося дитя, такое легкое и такое бесконечно тяжелое. Уходя, оглянулась в последний раз: разбитая полуторка чернела на дороге зловещим памятником, а вокруг нее весна продолжала свой безмятежный, жестокий ход.

До своей деревни Татьяна добрела уже после полудня. Солнце, выглянувшее из-за туч, золотило крыши, но избы стояли притихшие, настороженные, многие с наглухо заколоченными окнами — кто ушел на фронт, кто отправился в эвакуацию, кто просто затаился. Мать, Галина Петровна, встретила ее на резном крылечке, всплеснула руками, увидев на руках у дочери чужого ребенка.

— Доченька, ты что это? Откуда дитя? — ахнула она, широко раскрыв дверь в темные сени.

— Машину разбомбили, мама. Эвакуированных. Лидия Смирнова погибла, а сынок ее жив остался. Она его собой прикрыла, — Татьяна говорила глухо, почти шепотом, чтобы не потревожить мальчика, который, измученный плачем и дорогой, наконец задремал у нее на плече.

Галина Петровна опустилась на дубовую лавку, обхватила голову натруженными руками. Лицо ее, изрезанное морщинами, выражало всю глубину немого отчаяния.

— Господи, Господи, горе-то какое… — выдохнула она. — А мы что с ним делать-то будем? У нас самих неизвестно, что завтра будет. Немцы, слышь, уже близко. Говорят, вот-вот придут. Самим бы спастись, а ты ребенка принесла…

— А куда его, мама? — Татьяна осторожно, как хрустальную вазу, положила спящего Юрочку на лавку, подоткнула под бок свернутый в валик старый зипун. — У Лидии с Георгием родни-то никакой. Оба из детдома. Георгий на фронте. Совсем один он…

— Ох, Танюша, — покачала седой головой мать. — Сердце у тебя, как у отца твоего, — широкое, бездонное. Как кормить-то его будем? Сами впроголодь перебиваемся. Хлебушка по карточкам — кот наплакал.

— Справимся как-нибудь, — упрямо сказала Татьяна, не отводя взгляда от спящего мальчика. Его ресницы, темные и длинные, лежали на бледных щеках. — Не бросать же его было там, на дороге, одного.

Галина Петровна тяжело вздохнула, словно взваливая на плечи новую ношу, подошла к массивной русской печи, сняла чугунок.

— Ладно уж, — проговорила она, разливая по глиняным мискам жидкую похлебку с крапивой и лебедой. — Видно, так судьбе угодно. Бог не выдаст — свинья не съест. Проживем как-нибудь, выходим мальца.

За низким окошком снова прополз, нарастая, далекий гул. Юрочка вздрогнул, проснулся, испуганно заморгал, озираясь по непривычной горнице.

— Мама, — позвал он тоненьким, дрожащим голоском. — Мама где?

Татьяна, не раздумывая, подхватила его, прижала к себе, стала медленно покачиваться из стороны в сторону.

— Не бойся, маленький, не бойся, — зашептала она, и слова ее лились, как колыбельная. — Теперь я тебя сберегу. Обещаю. Обязательно сберегу.

Галина Петровна смотрела на дочь с чужим, но таким беззащитным ребенком на руках, и в ее глазах, усталых и мудрых, выступили слезы. Впереди была непроглядная тьма — немцы, голод, холод, страх. А теперь их стало вчетвером.

— Помоги мне, Господи, дай силы, — прошептала она, крестясь на темный угол, где в божнице едва угадывались очертания старинной иконы Николая Угодника. Потом оправила платок, накинула на плечи потертый жакет и пошла к председательше — сообщить о страшной находке на большаке.

Вечер опустился на деревню тихий и печальный. Галина Петровна, закончив с хозяйством, подошла к лавке, где спал Юрочка. Мальчик заснул прямо за столом, так и не доев свою скудную порцию похлебки. Татьяна уже перенесла его на лежанку, укрыла лоскутным одеяльцем. Теперь, умытый, накормленный, он казался таким хрупким и беззащитным, что сердце женщины сжалось от острой, почти физической боли.

— Господи, что же творится на свете-то, — выдохнула она, присаживаясь на краешек лавки. — Война проклятая… Детей сиротит, дома рушит, душу чернит.

Татьяна, закончив мыть посуду, осторожно присела рядом, взяла натруженные, в трещинах и морщинах руки матери в свои, еще молодые, но уже познавшие грубую работу.

— Мама, я не могла его там оставить, понимаешь? — тихо, но очень внятно проговорила она. — Он лежал у нее на груди… Лидия его из последних сил держала, будто знала, будто чувствовала, что кто-то мимо пройдет, кто-то подберет.

Галина Петровна кивнула, задумчиво разглаживая холщовые складки на переднике. Из-за занавески в соседней горнице доносилось ровное дыхание их младшей, восьмилетней Настеньки, худенькой, бледной от постоянного недоедания девочки. Мать подняла глаза на старшую дочь, и в них читалась вся глубина материнской тревоги.

— Как же мы их прокормим-то, Танюша? Вон Настя уже какая худющая, тростиночка. А тут ведь не просто еда… А если немец придет? Куда бежать с малыми? Как уберечь?

Татьяна молчала. Возразить было нечего — в деревне оставались в основном женщины, да старики, да ребятня. Мужицкой силы и защиты не было.

— Лидия перед смертью только и успела сказать: «Сбереги Юрочку». — Татьяна подняла глаза, и в них горела непоколебимая решимость. — Я ей слово дала. Тихим голосом, но дала. Не могу я его теперь бросить. Не по-людски это.

Галина Петровна тяжело поднялась, словно кости ныли от непосильной ноши, подошла к лежанке. Юрочка тихо посапывал во сне, подложив маленький кулачок под щеку. Вихор непослушных темных волос падал на гладкий лоб.

— Вылитый Георгий, — вдруг сказала она, и в голосе прозвучала ностальгическая нотка. — Такой же чернявый, смуглый. А Лидия-то русая была, солнышко.

— Помнишь, как они к нам в деревню приехали? — так же тихо спросила Татьяна. — Молодые совсем, глаз не оторвать. Лидия рассказывала, что они с детдома вместе, с одного. Никого у них на всем белом свете не было, кроме друг друга.

— Помню, — кивнула Галина Петровна, и на миг в уголках ее глаз обозначились лучики теплых морщин. — Георгий-то какой работящий был. Золотые руки. И Лидия славная была, светлая. Приветливая такая, хоть и из городских, небось.

В сенях скрипнула половица, дверь приоткрылась, и в проеме, потирая кулачком сонные глаза, показалась Настенька. Она обвела взглядом горницу, и взгляд ее задержался на лежанке.

— Мам, а кто это у нас спит? — спросила она, с детским любопытством разглядывая незнакомого мальчика.

— Юрочка это, Лидин сынок, — ответила Галина Петровна, подзывая дочку к себе мягким жестом. — Беда случилась, Настенька. Машину, на которой Лидия с Юрой ехали, разбомбили. Лидия… погибла. А Юрочка жив остался. Таня его нашла, к нам принесла.

Настенька широко раскрыла глаза, подошла ближе на цыпочках.

— А он теперь с нами будет жить? — прошептала она.

Галина Петровна взглянула на старшую дочь. Татьяна сидела, сжав руки в замок, взгляд ее был умоляющим, полным немой надежды и железной решимости.

— А куда ж его девать, доченька? — наконец, сказала мать, и в голосе ее прозвучала покорность судьбе. — Георгий на фронте, а родных у них нет. Одни они на свете были — Лидия, Георгий да Юрочка.

— Мама, — Татьяна подошла, обняла мать за плечи, чувствуя под ладонями костлявую хрупкость, — я знаю, как трудно будет. Но я буду работать за двоих, за троих. На огороде, в поле, на ферме — где скажут. И за детьми присмотрю, все успею.

Галина Петровна глубоко вздохнула, погладила дочь по волосам, собранным в простую косу.

— Знаю я тебя, Танюша. Всегда у тебя сердце было доброе, отзывчивое. В отца своего пошла. Он тоже всякую божью тварь жалел, всем помогал, последнюю рубаху отдал бы.

Женщина задумчиво посмотрела в маленькое окошко, где уже сгущались сиреневые весенние сумерки. На душе было тревожно и тяжко, будто камень лежал на сердце. Фронт приближался с каждым днем, и вести приходили все хуже. Как уберечь детей? Как прокормить? Как сохранить в них свет? Вот о чем думалось теперь без отдыха.

— А где он спать будет? — деловито, по-хозяйски спросила Настенька.

— Со мной пока, — ответила Татьяна. — А потом кроватку ему смастерим. Помнишь, у нас в сарае старые доски лежат? Отец на новый стол берег, да не успел…

Настенька подошла к лежанке, осторожно, будто боясь разбудить, погладила спящего мальчика по темной вихрастой головке.

— Я могу ему свою рубашку отдать, — вдруг сказала она. — Ту, синюю, в горошек. Она мне маловата стала, а ему в самый раз будет.

Галина Петровна обняла младшую дочь, прижала к себе, ощущая тепло ее худенького тельца.

— Хорошая ты у меня, Настюша, — тихо сказала она. — Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. Справимся как-нибудь, всем миром.

Юрочка заворочался, захныкал сквозь сон. Татьяна тут же оказалась рядом, легким движением погладила его по спинке.

— Тише, маленький, тише, — зашептала она. — Все хорошо, ты не один. Мы все тут, с тобой.

Мальчик успокоился, засопел ровнее, глубже. Татьяна подняла глаза на мать, и в них, помимо усталости, стояли беззвучные, благодарные слезы.

— Спасибо, мама, — только и смогла выговорить она.

Галина Петровна решительно поднялась, одернула фартук, и лицо ее снова стало строгим и деловитым.

— Хватит слезы лить, — сказала она, но в голосе не было упрека, лишь твердая воля. — Дел теперь прибавилось. Надо одежку Юрочкину простирнуть, да рубашонку, штанишки сшить. Справимся, не впервой.

Она подошла к старенькому шкафу, достала оттуда заветный сверток со старыми вещами. Присела на лавку при свете керосиновой лампы и стала перебирать, откладывая то, что можно перекроить для мальчонки.

— Ты вот что, — сказала она Татьяне, протягивая катушку с грубой ниткой, — вдевай нитку в иголку, да покрепче узелок завяжи.

Татьяна кивнула, благодарно глядя на мать. Она прекрасно понимала, как нелегко далось Галине Петровне это решение. Война, голод, неизвестность, как злой зверь, поджидающая за порогом, — а тут еще один рот, еще одна забота. Но другого выхода быть не могло. Нельзя бросить ребенка, когда он остался один на всем белом свете, когда его маленькая рука так доверчиво тянется к теплу.

— Пусть спит пока с тобой, — распорядилась Галина Петровна, указывая на узкую дочернюю кровать. — А завтра с утра, чуть свет, за кроватку возьмемся. Настя, иди-ка спать, засыпай. Поздно уже, завтра день длинный.

Девочка послушно кивнула, но не спешила уходить, завороженно глядя на спящего мальчика.

— Можно, я тоже буду ему помогать? — спросила она. — Я могу с ним играть, когда вы на работе, песенки петь.

— Можно, доченька, — нежно улыбнулась Галина Петровна. — Будешь ему как старшая сестра. Настоящая.

Настенька просияла, бросила последний, любопытный взгляд на нового обитателя их дома и пошла раздеваться.

Татьяна же села рядом с матерью, взяла в руки грубую ткань, и под тихий шелест иглы и мерцание лампы в горнице воцарился мирный, почти семейный покой, такой хрупкий и драгоценный в это жестокое время.

Утро следующего дня выдалось не просто тревожным, а леденящим душу. Еще не рассвело как следует, лишь бледная полоска на востоке намекала на приближение дня, когда в дверь постучали — негромко, но настойчиво. Галина Петровна, уже поднявшаяся затемно, тихо приоткрыла. На пороге, закутанная в темный платок, стояла Марья Петровна, председатель колхоза, женщина, чье лицо за последние месяцы осунулось и потемнело от непосильных забот и горя.

— Пришла сказать, в десять собираемся на большаке, — проговорила она глухим, усталым голосом. — Надо людей… с машины той… предать земле. Не по-христиански это — оставлять так. Никто не выжил, говоришь?

— Выжил один, — тихо ответила Галина Петровна, кивнув в сторону лежанки. — Мальчонка. Лидин сын.

Марья Петровна шагнула в горницу, подошла к спящему ребенку, долго вглядывалась в его лицо при тусклом свете лампады.

— Господи, чудо-то какое… — прошептала она, и голос ее дрогнул. — А Лидия, значит… сынка собой прикрыла. Материнское сердце…

Председательша покачала головой, утерла навернувшуюся слезу грубым уголком платка.

— Страшное время, Галя, — сказала она, опускаясь на лавку. — Что творится вокруг — ум за разум заходит. Из района вести плохие. Немец прорвал оборону, идет сюда. Зверствует, говорят, не щадит никого.

Женщины сидели молча, и тишина между ними была красноречивее любых слов. За окном начинало светать, и в сероватом, холодном рассвете их лица казались высеченными из камня — бледными, осунувшимися, отмеченными печатью великой скорби.

Помолчав еще немного, Марья Петровна поправила платок, тяжело поднялась и вышла, тихо прикрыв за собой скрипучую дверь.

Юрочка проснулся, когда солнце уже поднялось над темными крышами и заиграло золотыми зайчиками на половицах. Некоторое время он лежал неподвижно, озираясь по сторонам большими, темными, как спелая черемуха, глазами, не понимая, где находится. Потом память, видимо, вернулась к нему, личико сморщилось, и он заплакал — тихо, безутешно, от всей глубины детской тоски.

— Мама… — звал он, всхлипывая. — Ма-а-ма…

Татьяна, как на крыльях, подхватила его, прижала к себе, начала баюкать, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Тише, Юрочка, тише, маленький мой, — шептала она, и голос ее был мягким, как пух. — Все хорошо, все хорошо.

Но мальчик не унимался, слезы текли по щекам ручьями. Галина Петровна, растапливавшая печь, оглянулась на них, и в глазах ее мелькнула практическая мысль.

— Попробуй молоком напоить, — посоветовала она. — Теплым, с ложечкой меда, если остался.

Татьяна усадила ребенка на лавку, налила в жестяную кружку теплого, парного молока, размешала в нем крохотную ложечку темного, пахучего меда. Поднесла к его губам.

— Пей, Юрочка, пей, — ласково приговаривала она. — Молочко вкусное, сладкое. Выпьешь — сил прибавится.

Юрочка всхлипнул, но потянулся к кружке маленькими, дрожащими ручками. Сделал один глоток, другой. Слезы постепенно высыхали, но глаза оставались огромными, печальными, полными немого вопроса.

— Мама придет? — выдохнул он, глядя прямо на Татьяну.

Татьяна беспомощно взглянула на мать. Та отложила кочергу, подошла, присела рядом с ребенком на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне.

— Мама твоя, Юрочка, уехала далеко-далеко, — мягко, но честно сказала она. — В такое место, откуда не возвращаются. А мы с Таней за тобой присмотрим. И Настя, сестренка наша, поиграет с тобой, покажет игрушки.

Юрочка медленно перевел взгляд на Настю, которая сидела напротив за столом и с нескрываемым интересом наблюдала за ним.

— Здравствуй, Юра, — неуверенно, но дружелюбно сказала она. — Хочешь, я тебе лошадку из тряпочек покажу? Мне папа ее сделал, когда еще не ушел воевать.

Мальчик, мало что понимая, но чувствуя доброту, медленно кивнул, все еще недоверчиво оглядываясь по сторонам.

— А папа? — снова спросил он.

— Папа на фронте, — ответила Татьяна, гладя его по шелковистой головке. — Воюет, немца бьет, чтобы мы все могли спокойно жить.

— И мой папа тоже на фронте, — живо подхватила Настенька. — Они вместе там, наверное, помогают друг другу.

Юрочка, утешенный хоть как-то, допил молоко, позволил Татьяне умыть его и даже робко улыбнулся, когда Настя показала ему самодельную тряпичную лошадку с пуговицами вместо глаз.

Когда дети, увлеченные игрой, отправились в сени, Татьяна тихо спросила мать:

— Слышала, что Марья Петровна говорила? Немец прорвал оборону.

Галина Петровна поджала губы, кивнула коротко и резко.

— Потому и говорю — надо схрон организовать, пока можем, — так же тихо ответила она. — Потом… кто знает, что будет. Зерно, что на семена берегли, муку, крупу — все, что можно, спрятать.

Она поднялась, выпрямила спину.

— Таня, доставай мешок тот, с овсом, из кладовки, — распорядилась она. — Пахать теперь уж точно не будем — не до того. Не до посевной. А так хоть каша детям будет, переживем как-нибудь.

Татьяна пошла в темную, пропахшую землей и сухими травами кладовку. Выволокла оттуда неполный, но увесистый мешок. Берегли его как зеницу ока, на черный день, а день этот наступил.

— Куда прятать будем? — спросила девушка, с трудом перетаскивая груз.

— В огороде яму выкопаем, под старой яблоней, — ответила мать, уже берясь за лопаты. — Кадку туда опустим, зерно в нее ссыплем, сверху досками прикроем, землей засыплем. Чужим найти трудно будет, если что…

Татьяна вздохнула, глядя в окошко, где на солнышке резвились дети. Настя показывала Юрочке, как тряпочный конь может скакать по забору. Мальчик улыбался, и хотя в глубине его глаз все еще таилась настороженность и испуг, это была улыбка, и она стоила многого.

— Пока дети играют, пойдем копать, — сказала Галина Петровна, и в голосе ее прозвучала несгибаемая воля.

Они вышли в огород, где земля, оттаявшая под апрельским солнцем, пахла свежестью и жизнью. Татьяна ломом разбивала мерзлые комья у корней старой раскидистой яблони, а мать лопатой выгребала темную, влажную землю. Работали молча, сосредоточенно, каждая погруженная в свои тяжкие думы.

— Мама, — вдруг сказала Татьяна, выпрямляясь и вытирая пот со лба тыльной стороной ладони, — а как же мы с детьми, если… если они все-таки придут?

Галина Петровна оперлась на черенок лопаты, тяжело, всей грудью вздохнула.

— Не знаю, дочка, — честно ответила она. — Правду не знаю. Люди разное говорят. Кто в лес собирается уходить, кто в болота, кто остается — мол, некуда бежать с малыми на руках. А там… там видно будет. Как Господь управит.

Яму они выкопали глубокую, в рост человека. Галина Петровна прикатила из сарая старую дубовую кадку, которую муж когда-то смастерил для засолки капусты. Установили ее в яму, аккуратно, стараясь не просыпать, высыпали туда драгоценное зерно, сверху накрыли сначала чистым, но ветхим полотном, потом прилаженными досками, и только затем принялись засыпать землей, тщательно разравнивая и маскируя свежий грунт прошлогодней листвой и хворостом.

Вести с каждым днем, с каждым часом становились все тревожнее, ползучее, словно ядовитый туман. По деревне передавались шепотом, из уст в уста, страшные слухи: немцы прорвали оборону, заняли соседний район, движутся дальше, не встречая серьезного сопротивления. Каждое утро теперь женщины выходили на околицу, вглядывались вдаль, на восток — не видно ли дыма, не слышно ли нарастающего губительного гула, не чувствуется ли в воздухе запах гари и смерти.

Юрочка за эти недели немного освоился, оттаял. Уже не плакал по ночам, просыпаясь в темноте, а лишь тихо звал Таню, и та, не спавшая, казалось, вовсе, тут же оказывалась рядом. Кушал хорошо, с детским аппетитом, и румянец потихоньку начал пробиваться на его щеках. С Настей они подружились быстро и искренне — девочка возилась с ним, как с младшим братишкой, показывала нехитрые, но такие дорогие сердцу игрушки, учила простым деревенским играм. Штанишки и рубашка, сшитые заботливыми руками Галины Петровны, оказались ему впору, и теперь мальчик был румяный, крепенький, с темными вихрами, упрямо торчащими во все стороны, как у настоящего сорванца.

Однажды вечером, когда дети уже спали крепким, безмятежным сном, а женщины зашивали очередную прореху в одежде, в дверь снова постучали — тихо, но настойчиво. На пороге, закутанный в темный тулуп, стоял Семен Кузьмич, старый, видавший виды охотник, живший на самом краю деревни, у кромки леса.

— Галя, — сказал он без предисловий и приветствий, — немец в двадцати верстах. Завтра, самое позднее — послезавтра, будет здесь.

Галина Петровна побледнела так, что даже губы посерели, опустилась на лавку, будто ноги подкосились.

— Точно знаешь? — только и смогла выговорить она.

— Сам видел, своими глазами, — кивнул старик, и в его взгляде, привыкшем выслеживать зверя, читалась суровая правда. — Танки идут, мотоциклисты. В Липовке… в Липовке мужиков постреляли. Заподозрили в связи с партизанами.

Татьяна ахнула, зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть и не разбудить детей.

— Что же делать-то? — прошептала она, и в голосе прозвучал отчаянный, детский страх.

Семен Кузьмич поправил потертую шапку-ушанку, глянул на женщин исподлобья, оценивающе.

— В лес уходить надо, — сказал он твердо, без колебаний. — Там, у Волчьего оврага, землянки еще с гражданской остались. Подправить можно, жить. Кто хочет — пусть собирается. На рассвете выходим. Кто останется — на свою голову.

Сказав это, старик развернулся и растворился в темноте, как призрак. А Галина Петровна, как сидела на лавке, так и осталась, будто окаменев. Только руки ее, лежащие на коленях, мелко-мелко дрожали, бессознательно комкая и разглаживая холщовый передник.

— Господи… Господи, спаси и сохрани… — повторяла она беззвучно, одними губами.

Татьяна присела рядом, обняла мать за тонкие, хрупкие плечи, почувствовала, как та вся напряжена, как струна.

— Мама, ты что скажешь? Пойдем в лес?

Галина Петровна вдруг выпрямилась, откинула голову, и лицо ее, бледное и изможденное, стало решительным, почти суровым.

— А куда нам еще? — проговорила она четко, отчеканивая каждое слово. — Дети малые, девка на выданье… Сказывают, что эти нехристи с женщинами творят — волосы дыбом встают. Надо уходить, Таня. Сейчас же, не мешкая, собираться.

Они не сомкнули глаз всю эту долгую, бесконечную ночь. При тусклом свете коптилки увязывали в узлы самое необходимое — теплую одежду, тряпье, немного еды, кое-какую небьющуюся посуду. Татьяна, дрожащими руками, достала из тайника спрятанную муку, крупу, сухари. Галина Петровна, постояв в раздумье, сняла со стены единственную фотографию мужа в рамке под стеклом, бережно завернула ее в мягкую тряпицу и спрятала в потаенную нишу под полом.

— Корову с собой заберем, — распорядилась она, и голос звучал уже привычно-командирским. — Без молока детям не выжить. Зорька наша спокойная, пойдет.

Перед самым рассветом, когда небо на востоке только-только начало светлеть, растолкали ребятишек, стали спешно одевать их в самое теплое. Настенька проснулась сразу, смотрела испуганными, огромными глазами, но не плакала, молча, как взрослая, делала, что велят. А Юрочка захныкал, не хотел вставать с теплой лежанки, крутился, упирался. Татьяна взяла его на руки, прижала к себе, ощущая тепло его тельца сквозь тонкую рубашонку.

— Тихо, маленький, тихо, солнышко, — шептала она, закутывая его в свой самый теплый платок. — Мы уходим, понимаешь? Нельзя здесь оставаться. Плохие люди идут.

— А домик? — спросил Юрочка, хлопая заспанными, мокрыми от слез ресницами. — Наш домик?

— Домик останется, — ответила Татьяна, натягивая на него поношенную, но чистую и теплую кофточку. — Он будет ждать нас. Мы потом вернемся, когда все плохое кончится. Обязательно вернемся.

Галина Петровна в последний раз оглядела свою избу — чистую, ухоженную, пропахшую хлебом и сушеными травами. Провела ладонью по гладкому, отполированному временем столу, по теплому еще боку печи, словно прощаясь с живым существом. Задержала взгляд на темном лике Николая Угодника в красном углу — святой смотрел на нее строго и печально, будто провожая в опасный путь.

— Господи, спаси и сохрани рабов твоих, — повторила она еще раз, широко и неторопливо крестясь.

Выходили затемно, в предрассветной синей прохладе. Корова Зорька мычала тревожно, не желая покидать свой теплый, привычный хлев. Настя вела ее на веревке, ласково приговаривая: «Пойдем, Зорька, пойдем, хорошая, не упрямься». Татьяна несла на руках закутанного Юрочку, прижимая его к себе, как самое драгоценное сокровище. Галина Петровна тащила на спине большой, туго набитый узел с пожитками, а в другой руке несла ведро, набитое нехитрой посудой и утварью.

На околице уже собрались люди — такие же испуганные, растерянные, с узлами, котомками, с детьми на руках и следами бессонницы на лицах. Марья Петровна стояла у своего дома, у ног ее лежал скромный мешок, а рядом, притихшие, жалась ее старшая дочь с двумя малышами-погодками.

Семен Кузьмич, опираясь на старое, но надежное ружье, молча пересчитал людей, хмуро кивнул. Желающих уйти в неизвестность оказалось не так много. Многие все еще надеялись отсидеться за своими стенами, посадить хоть маленький огород.

— Трогаемся, — коротко скомандовал он. — И чтоб тихо. Ни слова.

И они двинулись по едва заметной дороге, ведущей в густой, темный лес. Шли молча, прислушиваясь к каждому шороху, только дети изредка постанывали во сне, да коровы мычали, чуя неладное. Татьяна на ходу оглянулась на родную избу — с резными наличниками, которые отец вырезал долгими зимними вечерами. Сердце сжалось от острой, режущей боли и безысходной тревоги.

Небо на востоке постепенно светлело, окрашиваясь в нежные персиковые тона. Морозный весенний воздух пощипывал щеки, иней серебрился на примятой траве у дороги. Юрочка на руках у Татьяны затих, смотрел широко раскрытыми, серьезными глазами на незнакомый, темнеющий впереди лес.

— Тетя Таня, а там страшно? — вдруг спросил он, прижимаясь к ней.

— Нет, маленький, — ответила девушка, крепче прижимая его к себе, чувствуя, как бьется его маленькое сердце. — Там хорошо. Тихо. Там нас никто не найдет. Мы будем в безопасности.

Она сама не верила до конца своим словам, но что еще оставалось говорить? Как объяснить двухлетнему ребенку, что все их будущее, все завтра — теперь сплошная неизвестность, туман, в котором таится и надежда, и смертельная опасность?

Галина Петровна шла чуть впереди, с неожиданно прямой спиной, с высоко поднятой головой. Только когда последние избы родной деревни скрылись за крутым поворотом дороги, она замедлила шаг, обернулась, и тяжелый, горький вздох вырвался из ее груди.

— Дожили, — сказала она негромко, больше себе. — Из собственного дома бежим, как преступники какие, как беженцы.

— Главное, чтобы дети живы остались, — ответила Татьяна, и в голосе ее зазвучала та же железная нота, что и у матери. — А дома… Дома новые построим, когда все это кончится. Обязательно построим.

Лес встретил их прохладной, влажной тишиной, пахнущей хвоей, прелой листвой и сырой землей. Высокие, прямые сосны шумели на ветру негромким, убаюкивающим гулом, под ногами шуршала прошлогодняя, рыжая хвоя. Семен Кузьмич уверенно вел небольшую группу по едва заметной, звериной тропе — петляли между мощными стволами, спускались в глубокие, темные овраги, поднимались на покрытые мхом взгорки.

— Скоро будем на месте, — ободряюще бросил он через плечо после двух часов напряженного пути. — Там ручей рядом, вода чистая, ключевая.

Настя, устало бредущая рядом с покорно шагающей Зорькой, вдруг остановилась, насторожилась, прислушалась.

— Мама… — позвала она испуганно, чуть слышно. — Слышишь?

Все замерли, затаив дыхание. Издалека, со стороны оставленной деревни, донесся нарастающий, низкий гул, не похожий на природный, — гул техники, моторов.

— Никак эти нехристи уже в деревню вошли, — прошептала Галина Петровна, и в глазах ее мелькнула последняя искорка надежды, погасшая, как свеча на ветру. Женщины перекрестились, и, не сговариваясь, зашагали вперед еще быстрее, почти бегом, подгоняемые животным страхом.

Лесная жизнь, на которую они возлагали такие смутные надежды, оказалась во сто крат тяжелее, чем можно было представить. Первые дни ушли исключительно на обустройство — копали и укрепляли полуразрушенные землянки, пилили тонкие деревца на жерди, мастерили нары и лежанки из елового лапника. Измучились все до предела, выбились из сил, но к концу недели у них было хоть какое-то подобие укрытия от дождя и ветра.

Галина Петровна не позволяла себе ни на минуту опускать руки, никому не позволяла. Каждое утро она первая поднималась в предрассветных сумерках, растапливала в глубокой яме маленький, почти бездымный костерок, грела воду, варила на всех жидкую похлебку из того, что удавалось собрать. Татьяна доила Зорьку, разливала еще теплое, парное молоко по жестяным кружкам — это было главным богатством и спасением. На улице стояла уже по-настоящему теплая погода, трава росла не по дням, а по часам, и корова, тощая после долгой зимы, на сочной зелени начала быстро отъедаться, молока прибавилось. И это было чудом, маленьким, но таким важным.

— Потерпим, — говорила Галина Петровна, когда кто-нибудь из женщин начинал тихо плакать от усталости и отчаяния. — Главное — живы. Пока живы — есть надежда. А надежда, она, как роса на траве, — не видишь, откуда берется, а без нее все засохнет.

Май выдался на редкость теплым и щедрым, и лес, казалось, всем своим существом пытался помочь несчастным людям — по ночам уже не мерзли так, как в первые дни. Женщины и подростки собирали все, что могло сгодиться в пищу — молодые, еще не развернувшиеся побеги папоротника, дикий щавель, крапиву, сныть. Из принесенной с собой муки, экономя каждую горсть, как алмаз, пекли на камнях пресные лепешки. В июне пошли первые ягоды — земляника, потом черника. Сушили их на солнце, заготавливали впрок, будто белки перед долгой зимой.

Юрочка с удивительной для его возраста легкостью освоился в новом, лесном мире. Бегал с Настей по солнечным полянам, собирал землянику, вымазывая щеки и руки в сладком, темно-красном соку, громко смеялся, когда Настя показывала ему, как шепчутся листья осины. Татьяна, наблюдая за ним, ловила себя на мысли, как поразительно гибки и живучи дети. Для него лес стал не убежищем, а новым, увлекательным домом, полным тайн и открытий.

Она улыбалась, глядя на его резвые игры, гладила по взмокшей, вихрастой голове. За эти месяцы мальчик стал ей не просто близок, а родным — она купала его в холодном, прозрачном лесном ручье, расчесывала непослушные черные волосы самодельным гребнем, зашивала вечно рвущиеся на коленках штанишки.

Двое мальчишек-подростков — пятнадцатилетний Мишка и двенадцатилетний Колька, самые старшие из детей в их маленьком таборе, иногда по ночам, рискуя жизнью, ходили к деревне — разведать обстановку. Возвращались всегда хмурые, с потухшими глазами, принося тревожные, а то и страшные вести.

— Немцы в деревне, — шептали они, собрав вокруг себя взрослых. — Комендатуру устроили в школе. Дома по краю сожгли — наш, тетки Марьи, еще три избы. Народ в основном по погребам сидит, боится…

Июнь, жаркий и душный, сменился не менее знойным июлем. К прежним заботам добавились новые, неотложные — заготовка сена для коровы на зиму. Мишка с Колькой, проявив недетскую смекалку и отвагу, ночью сумели пробраться в свою брошенную деревню. Принесли оттуда две старые, но целые косы и вилы. Женщины косили по очереди, выходя на лесные опушки и поляны. Работали молча, торопливо, озираясь по сторонам. Все еще теплилась смутная надежда, что к зиме все закончится, и они вернутся домой. С краю леса, рассуждали они, перевозить сено потом будет ближе. Но всех, от мала до велика, мучил один и тот же вопрос, звучавший в каждом взгляде, в каждой тихой молитве: когда же? Когда прогонят проклятых захватчиков? Зимовать в лесу, в землянках, без настоящего тепла и запасов, не представлялось возможным. И все же, собравшись на тихий совет, решили строить одну большую, общую землянку, более капитальную. На крайний случай. На случай, если худшие опасения оправдаются.

Иногда по ночам, когда Юрочка и Настенька уже спали, прижавшись друг к другу на жестких нарах, Татьяна выходила из душной землянки, садилась на поваленное ветром дерево и подолгу смотрела на звездное, бездонное небо, усыпанное мириадами холодных, далеких искр. Где-то там, за этими лесами и полями, реками и городами, гремели бои, лилась кровь. Где-то там был их отец, от которого не было вестей уже больше года. Жив ли он? Здоров? Вернется ли когда-нибудь, чтобы обнять своих девочек?

Однажды Мишка принес весть, от которой кровь стыла в жилах: немцы расстреляли тетку Зину, самую добрую и тихую женщину в деревне, за то, что у нее нашли пару старых солдатских портянок — видимо, мужа.

— И собаками людей травят, для забавы, — шептал он, оглядываясь по сторонам, словно боялся, что и здесь, в лесной глуши, их могут услышать темные силы.

В ту ночь в лагере никто не сомкнул глаз. Женщины молились вполголоса, прижимая к себе перепуганных, плачущих детей. Галина Петровна сидела у входа в землянку, крестилась безостановочно, и губы ее шептали одни и те же слова:

— Господи, спаси и сохрани рабов твоих… Защити нас от врага лютого, укрой своим покровом…

Но, как ни странно, их главные страхи оказались напрасными. Немцы в глубь леса, в чащобу, соваться не решались — боялись партизан, которые действительно активизировались в соседних, более глухих лесных массивах. Иногда до беженцев доносились далекие, приглушенные лесом одиночные выстрелы, а то и взрывы — это народные мстители устраивали засады на дорогах, подрывали вражеские обозы.

С наступлением сентября лесная жизнь стала напоминать борьбу за выживание в самом суровом ее проявлении. Ночи становились по-осеннему длинными, холодными, по утрам трава серебрилась густым, колючим инеем. Дети мерзли даже под всеми накиданными на них тряпьями, жались к взрослым, ища тепла. Татьяна подолгу растирала Юрочке и Насте озябшие, посиневшие пальчики, согревала их дыханием, укутывала в то, что еще могло сойти за одеяло.

— Как же зимовать-то будем? — в отчаянии спрашивала тетка Дарья, глядя на своих вечно плачущих от холода ребятишек. — Замерзнем все тут, как мухи…

— Как-нибудь переживем, — неизменно твердо отвечала Галина Петровна, и в ее словах звучала непоколебимая вера. — Не впервой. Родная земля не выдаст — пригреет и прокормит. Лишь бы война поскорее…

И словно в ответ на ее упрямую надежду, в начале октября, когда лес уже вовсю полыхал багрянцем и золотом, Мишка и Колька примчались с очередной вылазки, запыхавшиеся, с сияющими глазами, и выпалили невероятную, почти сказочную весть — немцы отступают!

— Наши наступают! — кричал Мишка еще издали, спотыкаясь о корни. — Фрицы бегут, как зайцы! Уже три деревни наши освободили! Слышно было, артиллерия наша работает!

Сперва им не поверили. Слишком долгожданной, слишком сладкой и невероятной казалась эта весть. Но через два дня прибежал запыхавшийся, сияющий до ушей Колька и сообщил окончательно: в их родную деревню вошли советские войска. Немцев выбили, часть перебили, часть взяли в плен.

— Можно возвращаться домой! — объявил он на всю лесную тишину, и голос его звенел, как колокольчик. — Домой!

В лагере началось немое, а потом и громкое ликование. Женщины плакали, смеялись, обнимались, не веря своему счастью, щупая друг друга, будто проверяя, не сон ли это. Дети, не до конца понимая причину всеобщей радости, но заражаясь ею, прыгали и кричали, ощущая, как гнетущая тяжесть страха наконец-то отпускает.

— Домой… — повторяла Галина Петровна, утирая слезы грубым углом платка. — Господи, слава Тебе… Неужто правда, домой?

Сборы были недолгими — за месяцы лесной жизни пожитки не столько прибавились, сколько истрепались и поистрепались. Узлы связали быстро, коров привязали на веревки, детей построили.

Шли обратно той же тропой, что и весной, но настроение было совершенно иным, противоположным. Даже дети, обычно такие шумные, притихли, предвкушая возвращение в привычный мир. Юрочка крепко держал Татьяну за руку и без умолку спрашивал:

— Тетя Таня, а наш домик стоит? Немцы его не сожгли? А печка там цела? А скамеечка, на которой я сидел?

— Не знаю, маленький, не знаю, — честно отвечала Татьяна, и сердце ее сжималось от тревоги. — Скоро сами все увидим.

Деревня показалась из-за поворота, и вся группа невольно замедлила шаг, замерла. Картина, открывшаяся их глазам, была одновременно и радостной, и горькой. Многие дома на окраине действительно были сожжены дотла — чернели обугленные, страшные остовы срубов, печные трубы торчали среди пепелищ, как безмолвные надгробия. Но большая часть изб в центре, к счастью, уцелела.

Галина Петровна, Татьяна, Настя и Юрочка застыли на знакомой околице, вглядываясь вдаль, пытаясь разглядеть свой дом. Наконец, Настенька не выдержала, сорвалась с места и бросилась бежать вперед по раскисшей дороге.

— Стоит! — закричала она через минуту, обернувшись и размахивая руками. — Мама, Таня, наш дом цел! Окна целы и крыша!

Они поспешили за ней, и сердце забилось чаще. Их изба действительно уцелела. Неприступная, крепкая, она стояла на своем месте, лишь ставни были закрыты, да тропинка к калитке заросла бурьяном.

Зима сорок третьего года выдалась не просто снежной, а лютой, беспощадной. Деревня, едва начавшая оправляться от тяжелой оккупации, притихла под толстым, белым саваном. Татьяна просыпалась задолго до рассвета, в кромешной тьме, растапливала промерзшую печь, готовила на всех скудный завтрак. Настя и Юра оставались дома — школа еще не работала. Галина Петровна и Татьяна уходили на тяжелую, изматывающую работу в полуразрушенном колхозе. По дороге Татьяна неизменно забегала к пустующему дому Георгия и Лидии, заглядывала в почтовый ящик, проверяла — не пришло ли долгожданное письмо от Георгия.

Но письма не было. Ни в декабре, ни в суровом январе, ни в ветреном феврале. Молчание было оглушительным.

Однажды, встретив на обледеневшем колхозном дворе председательшу Марью Петровну, Татьяна решилась наконец спросить:

— Марья Петровна, может, есть какие вести про Георгия Смирнова? Может, в сельсовете, в военкомате что знают?

Председательша помолчала, взглянула на девушку сочувственно, по-матерински.

— Нет вестей, Танюша, — ответила она наконец, мягко, но твердо. — И не будет, скорее всего. Сама посуди — с самого начала войны, с сорок первого, ни единой весточки. Наверно, нет уже нашего Миши. Пропал без вести. А значит… — она не договорила, но смысл был ясен.

Татьяна стояла, опустив голову, и казалось, что холодный ветер пронизывает ее насквозь. Он трепал выбившиеся из-под платка пряди, бросал в лицо колючие, как иголки, снежинки.

— Значит, сирота Юрочка, — проговорила она глухо. — Совсем один. Ни отца, ни матери.

— Сирота круглый, — кивнула Марья Петровна. — Если хочешь, чтобы легче было, оформим его в детдом, в райцентре. Сама знаю, народ голодает, тебе с матерью и сестренкой своих прокормить нелегко.

Татьяна резко подняла голову, и в ее глазах, обычно таких спокойных, мелькнуло что-то дикое, упрямое, решительное.

— Нет, — сказала она так твердо, что председательша даже отступила на шаг. — Не отдам. Ни в какой детдом. Сама выращу. На своих хлебах.

Марья Петровна покачала седой головой, но спорить не стала. Хорошо знала характер Татьяны — если что решила, не отступится, хоть кол на голове теши.

Вечером, уложив детей спать, Татьяна долго сидела у заиндевевшего окна, глядя на заснеженную, пустынную улицу. Думала о своем, о женской доле. Двадцать лет ей недавно стукнуло, а на плечах — разоренное хозяйство, тяжелая работа в колхозе, двое детей, один из которых чужой по крови, но ставший роднее родного. Не о такой жизни мечталось в тихие девичьи вечера. Мечталось о замужестве, о любви, о своих детях в колыбели. А теперь… Кто возьмет ее, с чужим ребенком на руках, с грузом забот? Да и некогда ей теперь о замужестве думать. Некогда.

В марте, когда снег начал таять, обнажая черную, уставшую землю, Галина Петровна слегла. Сначала просто покашливала, потом кашель стал глухим, надрывным, с кровавой мокротой. Татьяна в панике бегала в соседнюю деревню за фельдшером, но тот, осмотрев больную, только развел руками — чахотка, запущенная. Лечить нечем, лекарств в районе нет, да и не купить их.

— Мама, — Татьяна сидела у постели матери, держа ее сухую, горячую, как уголек, руку в своих. — Ты держись. Весна скоро, теплее станет, солнышко пригреет — и тебе полегчает.

Галина Петровна слабо, еле заметно улыбнулась, покачала головой на тощей подушке.

— Не жилица я уже, дочка, — прошептала она, и голос ее был похож на шелест сухих листьев. — Чувствую, не дотяну до тепла.

— Что ты такое говоришь! — испугалась Татьяна, и слезы брызнули из глаз. — Нельзя так, мама, нельзя!

— Можно, дочка, можно, — вздохнула мать, и вздох этот был таким глубоким и усталым. — От судьбы не уйдешь. Ты вот что… Ты детей береги. Настеньку в школу направь, пусть учится, умной растет. А Юрочку… Ты правильно тогда решила, что его на себя записала. Пусть растет, думая, что мама у него есть. Настоящая мама.

Галина Петровна ушла тихо, во сне, в самом конце марта, когда за окном уже звенела капель, а на проталинах важно расхаживали первые, вестники весны, грачи. Татьяна прощалась с матерью, стояла у свежей могилы на сельском кладбище, держа за руки Настю и Юрочку. Настя плакала навзрыд, беззвучно, вся содрогаясь, уткнувшись в плечо сестры. А Юрочка смотрел серьезно, не до конца понимая всю бездну этой потери, но чувствуя всеобщую, тяжелую скорбь.

— Мама, а баба Галя теперь на небе? — спросил он, когда они возвращались домой, по раскисшей дороге.

— На небе, маленький, — кивнула Татьяна, с трудом сдерживая подступающие рыдания. — Смотрит на нас оттуда и оберегает.

— А она вернется когда-нибудь? — допытывался мальчик, сжимая ее руку своей маленькой ладошкой.

Татьяна остановилась, присела перед ним прямо на мокрую землю, взяла его за тонкие плечики, заглянула в глаза.

— Нет, Юрочка, не вернется, — ответила она честно, глядя ему прямо в лицо. — Но ты не бойся. Я с тобой. Всегда. Я тебя никогда не оставлю. Никогда.

— Обещаешь? — серьезно, по-взрослому спросил Юра.

— Обещаю, — твердо, словно давая клятву, ответила Татьяна.

— Мамочка… мама моя… — вдруг вырвалось у мальчика, и он бросился к ней, прижался всем тельцем, спрятал лицо в складках ее платья.

Татьяна замерла на мгновение, затем обняла его, прижала к себе так крепко, как только могла. А Настя, молчавшая с самых похорон, вдруг встрепенулась, подошла ближе.

— Он что, думает, что ты его настоящая мама? — тихо спросила она, когда Юрочка чуть позже убежал посмотреть на воробьев у крыльца.

— Не знаю, Галя, — честно ответила Татьяна. — Но я записала его на себя, по документам. По документам я теперь ему мать. И в душе… в душе тоже.

— А если… если настоящий отец вернется? — не унималась Настя. — Георгий?

Татьяна покачала головой, глядя в окно, где резвился ее сын.

— Не вернется, Настенька. Слишком много времени прошло. Если бы был жив, дал бы о себе знать. Хоть строчку. А молчит… Значит, нет его.

Жить втроем без матери, без ее твердой руки и мудрого совета, было не просто трудно, а невыносимо тяжело. Татьяна работала в колхозе с утра до глубокой ночи — на трудодни почти ничего не давали, но был их собственный огород, была корова Зорька, которую им чудом удалось сберечь и в войну, и в оккупацию. Настя нянчилась с Юрочкой, помогала по хозяйству как могла. А когда Татьяна возвращалась домой, усталая до потери чувств, с потрескавшимися, кровоточащими от работы руками, дети бросались ей навстречу, наперебой рассказывая о своих маленьких, но таких важных для них делах.

— Мама, смотри, как я вырос! — кричал Юрочка, показывая на свежую зарубку у дверного косяка. — Вот тут был, а теперь тут!

— Таня, я корову накормила и воду из колодца принесла, — докладывала Настя, стараясь казаться взрослой и ответственной.

И сердце Татьяны, холодное и усталое, оттаивало, наполнялось теплом, усталость отступала, отдавая место тихой, светлой радости. Ради них, ради этих двух пар доверчивых глаз, она готова была работать сутками, недосыпать, недоедать, делать все, чтобы дети не чувствовали себя сиротами, чтобы в их доме всегда пахло хлебом и теплом.

Сорок четвертый год принес долгожданные, сладкие надежды — советские войска гнали ненавистного врага на запад, освобождали город за городом, село за селом. Жизнь в деревне понемногу, с огромным трудом, но налаживалась, хотя голодно было по-прежнему. Татьяна научилась делать все сама — чинила протекающую крышу, колола дрова, копала огород, управлялась с коровой и мелкой скотиной. Соседки только качали головами, глядя на молодую, красивую, но изможденную работой женщину, взвалившую на свои хрупкие плечи непосильную мужскую ношу.

— Надорвешься, Танюха, — говорили они с жалостью. — Куда тебе одной с таким хозяйством, с двумя детьми? Замуж бы тебе, помощника бы себе…

— Ничего, справлюсь, — упрямо отвечала Татьяна, утирая пот со лба тыльной стороной ладони. — Не привыкать.

Юрочка для нее давно уже стал родным — смешливый, непоседливый, с вихрастой черноволосой головой и ямочками на щеках, когда смеялся. Он тянулся к ней, как подсолнух к солнцу, верил каждому ее слову, и в его темных глазах она была целым миром.

Девятое мая сорок пятого года выдалось на удивление солнечным, ясным, по-настоящему праздничным. Весть о Великой Победе примчалась в деревню еще до полудня — прискакал верховой из райцентра, кричал на всю округу, что есть мочи: «Победа! Победа! Конец войне!»

Люди выбегали из домов, обнимались, целовались, плакали от счастья, смеялись сквозь слезы. Кто-то принес старую, но еще игривую гармонь, заиграл лихую «Катюшу». Бабы, забыв на миг о горестях и потерях, пустились в пляс прямо посреди разбитой, но такой родной улицы.

Татьяна стояла у своей калитки, прижимая к себе Настю и Юрочку. Солнце ласково грело ее лицо, и впервые за долгие годы она почувствовала, как камень падает с души.

— Мама, это значит, война закончилась? — спрашивал Юрочка, задрав к ней голову.

— Да, сынок, — кивнула Татьяна, гладя его по теплой, вихрастой голове. — Закончилась. Навсегда. Теперь будем жить по-новому. По-мирному.

— А папа наш вернется? — подала голос Настя, и в ее глазах зажглась робкая, но такая сильная надежда.

Татьяна помолчала, не зная, что ответить. Известий от отца не было с сорок второго, но и похоронку они так и не получили, и где-то в самой глубине души, в потаенном уголке, все еще теплился слабый огонек веры.

— Не знаю, Настенька, — честно ответила она. — Может, и вернется. Будем надеяться.

Но судьба распорядилась иначе. Вечером того же дня, когда уже стемнело и первые праздничные костры догорали на улицах, в дверь постучали. На пороге, сгорбленный, стоял почтальон Степаныч, старик с седой щетиной на впалых щеках и глазами, полными неизбывной печали.

— Танюша… — сказал он хрипло, протягивая серый, казенный конверт. — Вот, принес… Твоему отцу…

Татьяна взяла похоронку негнущимися, деревянными пальцами. Строчки прыгали перед глазами, сливались в нечитаемые черные линии. Погиб двадцатого апреля сорок пятого, всего за несколько недель до Победы, в самом конце этого долгого кошмара.

Настя, заглянувшая через плечо, вдруг закричала — страшно, по-взрослому, отчаянно — и бросилась в дальний, темный угол избы. Юрочка, не понимая, что происходит, испуганно жался к Татьяне.

— Мама, что случилось? — спрашивал он, хватая ее за платье. — Почему Настя плачет?

— Наш папа погиб, маленький, — тихо, монотонно ответила Татьяна, прижимая мальчика к себе, будто пытаясь защитить от этого жестокого известия. — Не вернется он к нам больше. Никогда.

В ту ночь они с Настей не спали, сидели обнявшись на старой лавке у потухшей печи. Сестра рыдала, уткнувшись в ее плечо, а Татьяна гладила ее по голове, утешала бессмысленными словами, хотя самой хотелось кричать от несправедливости, от боли, разрывающей сердце на части.

— Теперь у нас никого не осталось, — всхлипывала Настя. — Ни мамы, ни папы… Совсем одни…

— У нас есть мы, — твердо, сквозь ком в горле, сказала Татьяна. — Ты, я и Юрочка. Мы — семья. Самая настоящая семья. И ничего страшнее с нами уже не случится. Все самое страшное уже позади. Позади, Настенька.

Жизнь, несмотря ни на что, постепенно входила в мирное, хоть и бедное, русло. Мужчины, уцелевшие в той мясорубке, по одному, по двое возвращались с фронта. Женщины встречали их со слезами радости и облегчения. А тех, кто так и не дождался, хоронили заочно и утешали всем миром, как могли.

Летом того же года Татьяну вызвали в правление колхоза. Марья Петровна, все еще занимавшая должность председателя, объявила ей, не церемонясь:

— Решили мы тебя, Таня, бригадиром на ферму поставить. Скот надо поднимать, хозяйство. Хоть и молодая, но деловая, смышленая. И с людьми ладишь, и работы не боишься, и дети у тебя при деле — не балованные.

Татьяна растерялась:

— Да как же так, Марья Петровна? Мне ведь всего двадцать два. Есть постарше, поопытнее, с образованием.

— Опыт — дело наживное, — отрезала председательша. — А совесть, ответственность, хозяйская хватка — это либо есть, либо нет. У тебя есть. Да и семь классов за плечами — не у каждого в деревье такое.

Так Татьяна стала бригадиром. Работы прибавилось втройне, забот и ответственности тоже, но прибавилось и уважения со стороны односельчан. Стали называть ее по имени-отчеству — Татьяна Ивановна. А ведь совсем недавно была просто Танька, сирота.

Октябрьским вечером, когда первые заморозки уже посеребрили траву и опавшие листья хрустели под ногами, Татьяна с Настей сидели за столом. Юрочка уже спал, наигравшись за день. Сестры негромко переговаривались, штопая при свете керосиновой лампы старые, много раз залатанные рубашки.

— Знаешь, Тань, — вдруг сказала Настя, откладывая работу, — а ведь так и останешься ты, наверное, вековухой. Ты — с нами, я — с тобой. Мужиков-то в деревне раз-два и обчелся, да и те уже при женах, с семьями.

— Ничего, — улыбнулась Татьяна, и в улыбке этой была и грусть, и принятие. — Проживем как-нибудь. Ты вот школу скоро окончишь, может, в город, в техникум поедешь учиться. Умная ты у меня.

— А ты? — спросила Настя, глядя на сестру пристально. — Тебе-то что делать? С Юрой одной?

Татьяна задумалась, глядя на желтый огонек лампы, вокруг которого кружила мошкара.

— Юрочка — мой сынок, — тихо, но очень отчетливо сказала она. — Может, не родной по крови, но родной по сердцу. Роднее некуда. Ради него и жить стоит. Он — мой смысл.

В эту самую минуту, как будто услышав свои слова, в дверь постучали — негромко, но настойчиво, твердо. Сестры переглянулись удивленно. Поздно уже, кто бы это мог быть?

— Кто там? — спросила Татьяна, подходя к двери и беря в руки тяжелый чугунный утюг — на всякий случай.

— Хозяйка, открой, — донесся из-за двери низкий, хрипловатый мужской голос. — Путник я, с дальней дороги. Свои, не бойся.

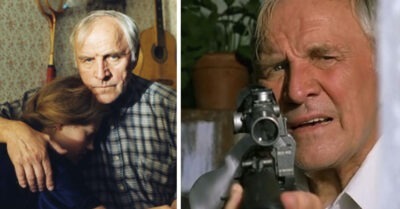

Татьяна приоткрыла дверь, держа утюг наготове. На пороге, залитый лунным светом, стоял мужчина в потрепанной, вылинявшей шинели, с вещмешком за плечами. Худой, осунувшийся до неузнаваемости, с густой черной щетиной на впалых щеках. Но глаза… Глаза, глубоко посаженные, горели знакомым, незабываемым огнем.

— Георгий? — выдохнула Татьяна, не веря своим глазам. — Георгий Смирнов?

Мужчина кивнул, устало, с усилием улыбнувшись, и в этой улыбке было столько боли и усталости, что сердце сжалось.

— Здравствуй, Таня, — сказал он. — Принимай гостя незваного, с дальней дороги.

Татьяна, онемев, пропустила его в дом. Настя замерла у стола, глядя на пришельца широко раскрытыми, испуганными глазами.

— Живой… — прошептала Татьяна. — А мы думали… все думали…

— Мы и сами считали себя уже покойниками, — вздохнул Георгий, проходя в горницу и ставя вещмешок на пол с глухим стуком. — В плену я был, Таня. Долго. Потом концлагерь… Побег, скитания… Долгая, темная история. Не сразу и выберешься.

Он огляделся по сторонам, будто ища что-то, кого-то.

— Мне люди добрые в деревне сказали, что Юрочка у тебя. А Лиды моей… нет. Не мог я в пустую избу один… Ты уж прости, что вот так, с ночи, — прошептал он, и голос его дрогнул. — Где… где сын?

Присутствие Георгия, живого, дышащего, но такого изломанного войной, перевернуло жизнь Татьяны с ног на голову. Она старалась держаться, улыбаться Юрочке, не показывать своего страха и смятения, но сердце сжималось в ледяной комок каждый раз, когда она видела, как отец неловко, почти робко пытается найти общий язык с сыном, как протягивает ему самодельную деревянную птичку, как смотрит на него жадно, впитывая каждую черточку.

Георгий приходил каждый день, сначала ненадолго, робко стоя на пороге, потом оставался на ужин. Сидел за столом молча, наблюдая, как Татьяна хлопочет по хозяйству, как Юрочка с детским аппетитом уплетает скромный ужин, как Настя помогает сестре. В его темных, глубоких глазах читалась сложная смесь безмерной благодарности и щемящей, одинокой тоски.

— Хороший у тебя сынок вырос, Таня, — сказал он однажды, когда Юрочка убежал во двор поиграть с мячиком. — Крепкий, смышленый. Спасибо тебе.

— Он и твой сын тоже, — тихо ответила Татьяна, не поднимая глаз от картошки, которую чистила. — Твоя кровь.

Георгий вздохнул, покрутил в руках пустую кружку.

— Знаешь, Тань, я ведь все эти годы, в аду том, только о нем и думал, — сказал он негромко, будто признаваясь. — В плену, в лагере, в госпитале после побега… Мечтал, как вернусь, увижу, обниму… А теперь вот сижу рядом с ним и слова нужного найти не могу. Чужие мы с ним, как будто стеклянная стена между нами.

Татьяна обернулась, вытирая руки о передник.

— Время нужно, Георгий, — сказала она мягко, но твердо. — Он маленький еще, привыкнет. Сердце детское — оттаивает медленно, но верно.

— А ты? — вдруг спросил он, глядя ей прямо в глаза, и во взгляде этом была какая-то беззащитная надежда. — Ты сможешь его отпустить? Если я… заберу?

Татьяна замерла, почувствовав, как подкатывает к горлу горячий, тяжелый ком, а в глазах темнеет.

— Я… — начала она, но слова застряли, будто вязли в горле.

— Вижу, что нет, — кивнул Георгий, и в его взгляде не было упрека, лишь понимание и такая же боль. — Да я и не тороплю. Сам понимаю, как тебе тяжело. Дам время. Сам пока дом подлатаю, работу найду. А там… там видно будет.

Он устроился в колхозе плотником — золотые руки не пропали. Работал с утра до ночи, а все свободное время проводил у своего запущенного дома — чинил крышу, заменял прогнившие венцы в срубе, белил стены, вставлял стекла. Соседки, наблюдая за этим, шептались за углом: «Для сына старается. Гнездо вьет, новое гнездо».

Татьяна делала вид, что не слышит этих разговоров. Продолжала работать бригадиром, заботиться о хозяйстве, воспитывать детей. Но по ночам, когда все затихало, часто плакала в подушку, глухо, чтобы не услышала Настя, выматывая душу этим молчаливым плачем.

Однажды ночью сестра проснулась от этих подавленных всхлипов.

— Тань… — тихо позвала она, присаживаясь на край кровати. — Ты что? Что случилось?

— Ничего, Настенька, — попыталась улыбнуться Татьяна, вытирая лицо. — Просто… устала. Нервы.

— Из-за Юры, да? — прямо, без обиняков спросила Настя. — Боишься, что Георгий его заберет к себе?

Татьяна молча кивнула, не в силах лгать. За эти годы Настя повзрослела не по годам, многое стала понимать и чувствовать.

— А может… может, это и правильно? — задумчиво сказала девочка. — Он же отец родной. И дом у него теперь есть, и работа. Не чужая же ему кровь.

— Знаю, — тяжело вздохнула Татьяна. — Умом-то все понимаю, что так и должно быть. По закону, по совести даже. А сердце… сердце не принимает. Как же я без него? Столько лет вместе… Он для меня родной, понимаешь? Часть души.

Настя обняла сестру, прижалась щекой к ее мокрой от слез щеке.

— Понимаю, — прошептала она. — Но ведь Георгий в другом конце деревни живет, не на край света уезжает. Будешь видеться с Юрой, он к тебе ходить будет.

— Это не то, — покачала головой Татьяна, и слезы текли снова. — Не то… Не каждый день будешь будить его, не каждый вечер сказку рассказывать… Не мамой он меня будет звать…

Две недели спустя, в воскресный, тихий день, Георгий пришел нарядный — в выглаженной, довоенной рубахе, хоть и поношенной, но чистой, с тщательно приглаженными волосами.

— Здравствуй, Татьяна Ивановна, — сказал он официально, стоя на пороге. — Вот, пришел по делу. Важному.

Татьяна почувствовала, как холодеют и немеют кончики пальцев, как кровь отливает от лица. Она знала, знала всем нутром, что этот день настанет, но оказалась к нему не готова абсолютно.

— Проходите, — сказала она глухо, пропуская его в дом.

Юрочка играл на полу с деревянными кубиками, строил что-то вроде крепости. Увидев Георгия, приветливо улыбнулся — к отцу он уже привык, хоть и папой называл его редко, больше по настоянию Татьяны.

— Таня, — начал Георгий, явно с трудом подбирая слова. — Я вот что думаю… Дом я подлатал, работа есть, кое-какое хозяйство завел. Думаю, пора Юрочке со мной жить. Как-никак я отец ему родной. Нехорошо это — ему с чужими людьми, а мне одному.

Татьяна стояла, опустив глаза в пол, чувствуя, как подкашиваются ноги, а мир вокруг плывет и теряет краски.

— Мама, я крепость построил! — вдруг закричал Юрочка, подбегая к Татьяне и дергая ее за подол. — Смотри, какая высокая! Там твоя комната, там моя!

— Вижу, сынок, вижу, — насильно улыбнулась Татьяна, с трудом сдерживая подступающие, горячие слезы. — Молодец, хорошая крепость.

Георгий смотрел на эту сцену, и в его глазах была такая боль и такая же беспомощность, что стало ясно — и ему это решение далось нелегко.

— Таня, — сказал он негромко, но настойчиво. — Я понимаю, как тебе тяжело. Верю. Но нехорошо мне одному жить, а сыну — на стороне. Не по-людски это. Не по-отцовски.

— Мы не чужие, — вырвалось у Татьяны, и голос прозвучал хрипло, сдавленно.

— Знаю, — кивнул Георгий. — Больше чем знаю. Но я… я его отец. Родная кровь. Зов крови — он есть.

Помолчав, он выпрямился, принял решительный вид.

— Собирай Василия, — наконец сказал он, и в голосе зазвучала непреклонность. — Сегодня со мной пойдет. К вечеру.

Татьяна, словно во сне, поднялась, прошла в спальню. Молча, автоматически, достала из сундука небольшой узелок с Юрочкиными вещами — немного их было, но все чистое, выстиранное, заштопанное ее руками. Положила туда же вязаные носки, которые готовила к зиме, любимую деревянную лошадку.

— Юра, — позвала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, спокойно. — Иди сюда, сынок.

Мальчик подбежал, посмотрел на нее вопросительно, чуя неладное.

— Ты сегодня пойдешь жить к папе, — сказала Татьяна, присев перед ним на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. — У него дом хороший, большой, свой. Тебе там понравится. Своя комната будет.

— А ты? — спросил Юрочка, нахмурившись, его веселое настроение мгновенно улетучилось. — Ты придешь?

— Обязательно приду, — кивнула Татьяна, поправляя ему воротничок рубашки, чтобы скрыть дрожь в руках. — Буду тебя навещать часто-часто. А ты ко мне в гости приходить будешь, когда захочешь. Мы всегда рядом.

— Я не хочу без тебя, — упрямо, со слезами в голосе сказал мальчик, обнимая ее за шею и прижимаясь всем телом. — Ты же моя мама. Настоящая.

Татьяна обняла его, прижала к себе так крепко, будто хотела вобрать в себя, запомнить навсегда каждую черточку, каждый вздох. Закрыла глаза, чтобы не дать слезам пролиться, чтобы не испугать его окончательно.

— Иди, Юрочка, — прошептала она, едва слышно. — Папа ждет. Будь умным, слушайся папу.

Ночь после ухода Юрочки стала для Татьяны самой долгой, самой черной и беззвездной в ее жизни. Она сидела у того же окна, вглядываясь в темноту, словно надеялась увидеть маленькую фигурку, бегущую обратно по улице к родному порогу. Настя пыталась утешить ее, говорила какие-то слова, но они отскакивали, как горох от стены.

— Я все понимаю, — говорила Татьяна в пустоту, глядя в черное стекло невидящим взглядом, — умом все понимаю. Но сердце… сердце не принимает. Как он там без меня? Не плачет ли? Не испугался ли?

К утру она забылась коротким, тревожным сном прямо на стуле у окна. Проснулась от знакомого петушиного крика, вздрогнула, по привычке прислушиваясь — не проснулся ли Юрочка? Не зовет ли? И только через мгновение, холодной волной, пришло осознание — нет его больше в доме. Тишина была оглушительной.

Татьяна поднялась, машинально, как автомат, растопила печь, поставила чайник. Все валилось из рук, голова была тяжелой, туманной от бессонной ночи и слез.

— Тань, ты сегодня на ферму не ходи, — сказала Настя, глядя на осунувшееся, серое лицо сестры. — Я сбегаю, скажу, что ты приболела.

— Нет, пойду, — покачала головой Татьяна. — Работа… работа отвлечет.

Но мысли о Юрочке не оставляли ее ни на минуту, преследовали, как тени. К обеду она не выдержала, отпросилась под благовидным предлогом и почти бегом побежала к зданию сельского совета, где сейчас располагался временный детский сад для тех, чьи матери работали. Туда, как она знала, Георгий должен был отвести сына на время своей работы.

Татьяна спряталась за углом покосившегося сарая, наблюдая за детской площадкой через щель в заборе. Дети резвились, кричали, качались на качелях. И только один мальчик сидел в стороне, на маленькой скамеечке у забора, не принимая участия в общих играх. Юрочка. Лицо его было серьезным, даже суровым, взгляд потерянным, устремленным в никуда. В этой маленькой, ссутулившейся фигурке читалось такое глубокое, недетское одиночество, что сердце Татьяны сжалось в тисках острой, физической боли.

— Юрочка… — прошептала она, прижимая ладонь к губам, чтобы не закричать, не разрыдаться.

Воспитательница, молодая девушка, подошла к мальчику, что-то ласково сказала, пытаясь увлечь его игрой. Юрочка лишь молча покачал головой, продолжая сидеть неподвижно, как каменный.

— Без конца маму спрашивает, — вдруг услышала Татьяна знакомый голос позади себя.

Она обернулась. Неподалеку, с корзиной белья в руках, стояла тетка Дуня, нянечка в этом садике.

— Говорит, «где моя мама? Когда она придет?» — продолжала женщина, вздыхая. — А я что ему скажу? Георгий-то строго-настрого запретил про тебя говорить, мол, пусть привыкает, что теперь отец главный, один. Да только разве сердцу, тем более детскому, прикажешь? Оно свое знает.

Татьяна закусила губу до крови, чтобы не разрыдаться навзрыд.

— Ночью-то как он? — вслух, больше себе, спросила она.

— Плохо, — вздохнула тетка Дуня, перекладывая корзину с боку на бок. — Георгий утром, когда приводил, рассказывал — всю ночь проплакал, маму звал. Еле-еле успокоил, на руках носил.

Татьяна не выдержала, отвернулась, дала волю тихим, беззвучным слезам, которые текли по щекам сами собой. Тетка Дуня положила ей на плечо свою мозолистую, добрую руку.

— Ты бы зашла к нему, навестила, — сказала она тихо. — Он бы так обрадовался… Засиял бы.

— Нельзя мне, — покачала головой Татьяна, вытирая лицо. — Только хуже сделаю. Нарушу все. Пусть привыкает… как-нибудь привыкает.

Вечером, когда Татьяна с Настей сидели за ужином в гнетущей, непривычной тишине, в дверь снова постучали. Настя пошла открывать и замерла на пороге, обернувшись к сестре с широко раскрытыми глазами.

— Таня… — позвала она, — тут Георгий… с Юрой.

Татьяна вскочила так резко, что опрокинула свою полную кружку с молоком. В дверях, закутанный в темный плащ, стоял Георгий, а на его руках, бледный, с покрасневшими, опухшими от слез глазами, сидел Юрочка.

— Мама! — закричал мальчик, увидев Татьяну, и вырвался из отцовских рук, бросился к ней, протягивая руки.

Татьяна, не помня себя, подхватила его, прижала к себе так крепко, что, казалось, никогда уже не отпустит. Он обвил ее шею маленькими ручками и прижался всем тельцем, беззвучно рыдая.

Георгий тяжело опустился на лавку у двери, провел ладонью по лицу, и в этом жесте было столько отчаяния и усталости, что стало страшно.

— Не справляюсь я, Таня, — признался он глухо, не глядя на нее. — От еды отказывается, воду только пьет. Плачет без перерыва, маму зовет. Всю прошлую ночь не спал, и сегодня весь день такой, как ты видела. Я уж и так, и эдак — ничего не помогает. Ни сказки, ни игрушки… Ничего.

Татьяна села напротив, все еще не отпуская Юрочку. Мальчик затих на ее руках, только изредка вздрагивал, крепко-крепко вцепившись пальцами в ткань ее платья, будто боясь, что его снова отнимут.

— Ты прости меня, Таня, — тихо сказал Георгий. — Думал, что справлюсь, что сын родного отца быстро примет, полюбит. А оно вон как вышло… Сердце его не обманешь.

Он помолчал, глядя на сына, прижавшегося к Татьяне, как птенец к матери. Потом поднял глаза, посмотрел ей прямо в лицо, и в его взгляде была какая-то новая, незнакомая решимость.

— У меня к тебе разговор серьезный, Таня, — сказал он. — Очень серьезный. Только сначала Юрочку уложим, измучился он совсем, бедный.

Татьяна кивнула, молча встала и понесла мальчика в спальню. Уложила его на свою кровать, ту самую, где он спал все эти годы, укрыла знакомым лоскутным одеяльцем. Юрочка смотрел на нее большими, темными, доверчивыми глазами, не отпуская ее руки.

— Ты не уйдешь? — прошептал он, и в голосе был немой ужас.

— Не уйду, сынок, — покачала головой Татьяна, гладя его по волосам. — Спи спокойно. Я здесь.

Она сидела рядом, пока его дыхание не стало ровным и глубоким, пока маленькая ручка не разжалась и не соскользнула с ее ладони. Потом тихо вышла в горницу, где Георгий о чем-то вполголоса разговаривал с Настей.

— Уснул, — сказала она. — Намаялся, бедняжка.

Георгий посмотрел на нее долгим, пристальным взглядом.

— Пойдем на крыльцо, — сказал он. — Поговорить надо. Начистоту.

Они вышли во двор. Вечер был по-осеннему тихим, теплым, почти летним. Воздух был напоен ароматом увядающей листвы и дымком из печных труб. На чистом, темно-синем небе уже зажигались первые, крупные звезды. Татьяна присела на старенькую лавочку у крыльца, Георгий остался стоять, опершись о скрипучую перилу, глядя куда-то в сторону темнеющего сада.

— Таня, — начал он, не глядя на нее, — я вижу, что Юрочка без тебя не может. Совсем. И я… я, если честно, тоже.

Татьяна подняла голову, не понимая, к чему он клонит.

— Выходи за меня замуж, — вдруг сказал Георгий, повернувшись к ней, и в его глазах горел серьезный, неподдельный огонь. — Будь Юрочке настоящей матерью. А мне… будь женой.

Татьяна замерла, не веря своим ушам. Казалось, сердце остановилось на мгновение, а потом забилось с такой силой, что стало трудно дышать.

— Ты… ты это серьезно? — прошептала она, и голос прозвучал чужим, далеким.

— Серьезнее некуда, — кивнул Георгий. — Я за эти две недели, пока он со мной был, много думал. Смотрел на него, смотрел на тебя, как ты к нему приходила, как он к тебе тянется… Ты ему настоящая мать, Таня. Единственная. И я… я хочу, чтобы он был счастлив. Чтобы у него была полная семья. Мать и отец.

Он сел рядом на лавочку, осторожно, как будто боясь спугнуть, взял ее холодные руки в свои большие, шершавые, рабочие ладони.

— И мне ты нравишься, — тихо, но очень внятно продолжил он. — Сильно нравишься. Не только как мать моему сыну. Как женщина. Я смотрю на тебя и вижу силу, доброту, верность… Все, что ценил в Лиде, и даже больше. Ты прошла через столько, но не сломалась. Я такого уважения к тебе исполнен, что и слов нет.

Татьяна молчала, чувствуя, как под его ладонями ее пальцы постепенно согреваются, оттаивают.

— Я буду хорошим мужем, Таня, — продолжал Георгий, и в голосе его звучала непоколебимая уверность. — Работящий я, не пью, хозяйство вести умею. Дом у нас есть, крепкий. Тебе и Насте будет хорошо с нами. Я вас в обиду не дам. Никогда.

— А как же Лидия? — тихо, почти неслышно спросила Татьяна. — Не рано ли? Как будто мы ее забываем…

Георгий глубоко вздохнул, поднял глаза к звездному небу, и в его взгляде была и печаль, и светлая, тихая грусть.

— Сколько лет уже прошло, Таня, — сказал он. — Лида бы поняла. Она больше жизни Юрочку любила, для нее главное было, чтобы сын ее в хороших руках оказался, в любви и заботе. В твоих руках. А я… я жив остался. И хочу жить дальше. Не в одиночестве, не в тоске, а в семье. С тобой.

Они сидели молча, и тишина вокруг была не пустой, а наполненной смыслом. Где-то в саду стрекотали последние сверчки, с реки доносился убаюкивающий, однообразный лягушачий хор.

— Завтра же в сельсовет пойдем, распишемся, — сказал Георгий решительно, как будто отрезая путь к отступлению. — Чего тянуть? Юрочке мать нужна, мне — жена, хозяйка в доме. А ты, я вижу, к мальчонке всей душой прикипела. Так и будем вместе. Все вместе.

Татьяна, наконец, подняла глаза, встретилась с его взглядом — открытым, честным, полным надежды.

— Хорошо, Георгий, — тихо, но очень четко сказала она. — Согласна я.

Он просиял, крепче сжал ее руки, и в его глазах, таких усталых, вспыхнул настоящий, живой свет.

— Правда? Не передумаешь?

— Не передумаю, — покачала головой Татьяна, и на губах ее дрогнула первая за многие дни искренняя, светлая улыбка. — Ради Юрочки на все готова. И… и ради себя тоже.

— И ради меня, может, со временем? — спросил Георгий с тихой, затаенной надеждой.

Татьяна улыбнулась шире, почувствовав, как тяжесть, давившая на сердце все эти дни, недели, месяцы, наконец отпускает, тает, как утренний туман.

— Может, и так, — сказала она. — Время покажет. А время у нас теперь… у нас теперь его много. Целая жизнь.

Они вернулись в дом. Настя встретила их на пороге вопросительным, тревожным взглядом, но, увидев счастливые, просветленные лица, все поняла без слов.

— Вы это… поженитесь, что ли? — спросила она прямо, по-детски.

— Завтра в сельсовет идем, — кивнул Георгий, и в его голосе зазвучала непривычная бодрость. — Будешь мне свояченицей, Настенька. Будешь жить с нами, в нашем общем доме.

Девочка просияла, бросилась обнимать сестру.

— Ой, Танька, наконец-то! — зашептала она, прыгая от радости. — А то я уж думала, так и останешься вековухой, с нами двумя. А теперь у нас папа будет! Настоящий!

Татьяна рассмеялась, обнимая сестру, и смех этот был чистым, легким, как тот давний, довоенный. Тяжесть ушла. Юрочка будет с ней. Навсегда. Ее сын, пусть не по крови, но по духу, по любви, по всем законам сердца. И у него будет отец. И у нее… у нее будет муж. Семья. Полная, настоящая семья.

Утром Юрочка проснулся от лучей солнца, пробивавшихся сквозь щели ставень. Повернулся, увидел рядом спящую Татьяну, улыбнулся счастливо и потянулся к ней, сонно моргая.

— Мама, ты здесь, — сказал он удовлетворенно, будто это было самым естественным и правильным в мире.

— Здесь, сынок, — улыбнулась Татьяна, открывая глаза и гладя его по теплой, вихрастой голове. — И всегда буду рядом. Всегда.

Георгий пришел с утра, еще до завтрака, сел на край кровати и торжественно объявил сыну:

— Мы сегодня с твоей мамой в сельсовет идем, расписываться. Теперь мы все вместе будем жить. В нашем доме. Навсегда.

Юрочка смотрел то на отца, то на Татьяну, пытаясь осмыслить услышанное.

— Вместе? — переспросил он. — В нашем доме? И тетя Таня будет с нами?

— Не тетя, а мама, — поправил Георгий мягко. — Твоя мама. И моя жена. И Настя с нами. Будем жить одной семьей. Большой, дружной семьей.

Юрочка просиял так, что, казалось, комната стала светлее. Он бросился к Татьяне, обнял ее за шею, прижался.

— Мама будет всегда со мной? — спросил он, глядя на Георгия уже без тени страха.

— Всегда, сынок, — кивнул тот, и в его глазах стояли слезы — светлые, чистые. — Всегда. Пока живы.

В сельсовет они отправились все вместе — Георгий, Татьяна, Юрочка и Настя. Шли по деревенской улице, еще не до конца оправившейся от ран войны, и соседки, выглядывая из окон, одобрительно кивали, перешептывались: «Гляди-ка, Танька-то за Георгия выходит! И правильно, душа в душу! Детям мать, ему — жена!»

Марья Петровна, увидев их у здания сельсовета, всплеснула руками:

— Наконец-то, голубчики! А я все думала, когда ж вы догадаетесь, что вам друг без друга не жить. Юрочке мать нужна, тебе, Миша, жена и хозяйка, а Танюхе — семья и опора. Все правильно, по-божески.

В сельсовете их встретил тот же пожилой работник, что когда-то оформлял документы на Юрочку. Он широко, до ушей, улыбнулся, увидев всю эту разношерстную компанию.

— Вот и правильно, — сказал он, доставая толстую книгу регистрации. — По-людски, по-семейному. Чего ребенка туда-сюда дергать, сердце рвать? Пусть в полной семье растет, в любви да в согласии.

Расписались быстро, без лишних церемоний. Георгий расписался размашисто, уверенно, с сильным нажимом. Татьяна — аккуратно, старательно выводя каждую букву. Теперь она носила ту же фамилию, что и Юрочка — Смирнова. И это казалось невероятно правильным, закономерным, словно последний, недостающий кусочек мозаики наконец-то встал на свое место, завершив картину.

Вечером Георгий повел их всех в свой дом — просторный, чистый, пахнущий свежей краской и деревом. Печь была натоплена, на столе, покрытом белой скатертью, ждало скромное, но от души приготовленное угощение: свежий хлеб, парное молоко, вареная в мундире картошка, немного соленых огурцов.

— Вот, принимай хозяйство, — сказал Георгий, обводя рукой светлую, уютную горницу. — Теперь ты здесь хозяйка. Полноправная.

Татьяна оглядела дом, и сердце ее наполнилось тихим, глубоким счастьем. Она уже прикидывала, что нужно сделать в первую очередь: занавески новые повесить, полы до блеска вымыть, двор привести в порядок. Забот много, но они были приятными, семейными, созидательными.

Настя с восторгом помогала ей обустраиваться, таскала узлы с вещами из старого дома, расставляла на полках знакомую посуду. Юрочка бегал вокруг, возбужденный и счастливый, не зная, куда броситься сначала.

— Мама, а тут две комнаты? — спрашивал он, заглядывая в каждую дверь. — А где я буду спать? А где Настя?

— Вот здесь ты и будешь, в светлой горнице, — показала Татьяна на комнату с большим окном. — Мы с Настей твою кроватку сюда перенесем, одеяльце твое, подушку. Все, как было. Только лучше.

Вечером, когда дети, уставшие от радостных хлопот, наконец уснули, Георгий и Татьяна сидели за столом, негромко разговаривая при свете той же керосиновой лампы.

— Спасибо тебе, Таня, — сказал Георгий, глядя на нее с безмерной благодарностью и нежностью. — За сына спасибо. За то, что не отвернулась тогда, на дороге. За то, что вырастила его. И за то… что согласилась быть моей женой.

— Я рада, Георгий, — улыбнулась Татьяна, и в улыбке этой была вся ее душа. — Правда рада. Юрочка счастлив, и это главное. И Настя счастлива. И я…

— А ты? — спросил Георгий, беря ее руку в свои. — Ты счастлива?

Татьяна задумалась, глядя в окно, где в синих сумерках угадывались знакомые очертания сада, огорода, хозяйственных построек. Дом. Семья. Любимый ребенок рядом. Муж, который смотрит на нее с уважением и нежностью. Разве не об этом, в самых сокровенных мечтах, она грезила все эти трудные, голодные, страшные годы?

— Да, Георгий, — сказала она, поворачиваясь к нему и глядя прямо в глаза. — Я счастлива. По-настоящему.

Он осторожно, будто боясь разрушить хрупкое мгновение, поднес ее руку к губам, поцеловал в ладонь — жест старомодный, галантный и бесконечно трогательный.

— Я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела об этом дне, — тихо, но очень твердо сказал он. — Клянусь тебе. Всей жизнью.