Внезапный стук в дверь разрушил всё: на пороге стоял муж, который числился погибшим. Теперь ей предстоит не только защитить своё хрупкое счастье, но и разгадать мрачную тайну его прошлого

Небо, еще недавно ясное и безмятежное, теперь наливалось тяжелой, свинцовой синевой. С запада, от дальнего леса, катились, клубясь и нарастая, грозовые валы. Первый порыв ветра, резкий и влажный, прошелестел по верхушкам берез, сорвал с вяза последние сухие листья и тревожно закружил их у самой земли. Вера оторвалась от грядки, прикрыла ладонью глаза и посмотрела на горизонт. Тучи сгущались с невероятной скоростью, пожирая последние лучи уходящего солнца. Нужно было спешить.

Она заторопилась к натянутой между яблонями веревке, снимая одно за другим еще теплые от дневного тепла простыни, рубахи, детские штанишки. Белье пахло солнцем и ветром, но уже витал в воздухе острый, четкий запах приближающейся бури — запах пыли, прибитой первыми каплями, и озона. Забрав охапку почти сухого белья, она почти побежала к низенькому, покосившемуся от времени дому, чьи ставницы уже захлопывались от ветра.

Переступив порог, Вера сбросила тюк на лавку и снова выглянула в окно. Двор пустел, лишь куры метались, ища укрытия под навесом. Где же они? Максим и Тимоша ушли с рассветом, с самодельными удочками и запасом червей, на свою любимую заводь. Обещали вернуться к полудню, но полдень давно миновал, а их все не было. Сердце сжалось от знакомой, приглушенной тревоги. Лишь бы успели укрыться в старом амбаре на берегу, под его протекающей, но все же надежной крышей. Промокнут — потом никакими отварами из лесных трав не отпаивай. Каждый день — то за рыбой, то за зайцем. То тихо сидят у воды, замерев в одномении с поплавком, то шумно и азартно проверяют силки в сосняке. Ох, уж эти мужчины, большие и маленькие!

Но сквозь эту легкую досаду пробивалось глубокое, тихое тепло. Она была рада, безмерно рада той простой, ясной дружбе, что возникла между ее сыном и Максимом. Рада тому, как Тимофей, обычно сдержанный и серьезный не по годам, светлел лицом, заслышав за забором знакомый голос. И в собственной душе за эти месяцы что-то оттаивало и расцветало, будто после долгой, суровой зимы. Жизнь, казалось, медленно, но верно затягивала страшные раны, нанесенные войной. Появилась опора, тихая радость, смутная надежда. Хотя… Всегда находилась эта «хотя», этот тихий голос из прошлого. Переживала ли она тогда, три года назад, когда почтальонка принесла тот желтый листок? Да, плакала. Но слезы были скорее от жалости к человеку, с которым прожила бок о бок несколько лет, от страха за будущее сына, оставшегося без отца. Глубокой, разрывающей душу боли, той, что убивает волю, не было. Любовь ушла куда-то гораздо раньше, испарилась, как утренняя роса под жарким солнцем, оставив после себя лишь пустоту и привычку.

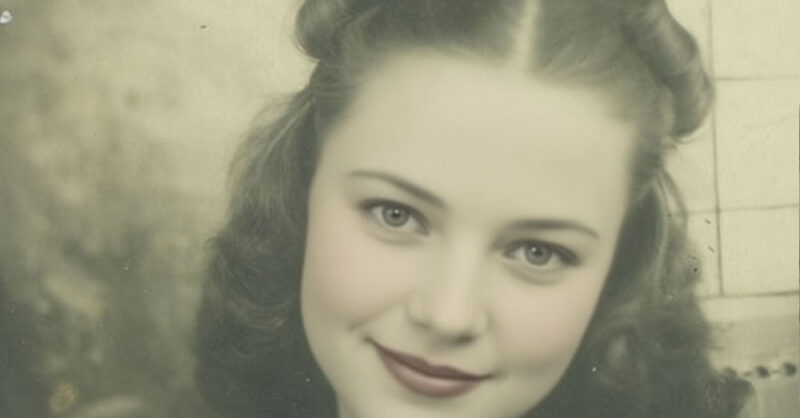

Память, непрошеная, властно уносила ее назад. Вот он, Борис, еще не муж, а лишь жених, рвет для нее у дороги васильки и ромашки, оставляя букетики на раскрытой створке ее окна. Вот ее отец, суровый и молчаливый, уводит его в сарай «на мужской разговор». Вот шепотки соседок, смешки подруг. Потом — согласие родителей, белые ночи за шитьем фаты, сладкое и тревожное ожидание новой жизни. Первый год после свадьбы еще хранил отблески тех дней: привезенные из города яркие платки, редкие ласковые слова, смех. Но будни, тяжелые, однообразные, словно жернова, перемололи эти хрупкие ростки. Романтику сменили усталость и претензии. Он все больше становился похож на ее отца, но отец, как говорила мать, остепенился и загрубел после десяти лет брака. Борис же начал требовать, приказывать, ворчать уже через год. Потом пошли крики — суп не солит, сапоги не чищены, рубаха заштопана неаккуратно. А потом… потом и рука поднималась. Когда же она, затаив дыхание и робко улыбаясь, сообщила, что у них будет ребенок, он лишь кивнул, отложив ложку: «Ладно. Если пацан — будет Тимофей. Девку сама назовешь».

Тимофей родился в конце мирной, уже такой далекой осени тридцать восьмого. А в сорок первом Бориса призвали. Она не убивалась, не рвала на себе волосы. Страх был иной, приземленный и тяжелый: как одной, с малышом, в это голодное, страшное время? Но глядя на свою подругу Галину, оставшуюся с четырьмя детьми на руках, Вера стыдилась своих мыслей. Ей-то, Галине, помощь нужна, а не ей, справляющейся с одним сыном.

Письма приходили, но это были не письма, а сухие, казенные отчеты о боях и собственной удали. Ни строчки о сыне, ни теплого слова в ее адрес. Лишь в самом конце, словно по обязанности: «Поцелуй ребенка». И все. В сорок третьем пришла похоронка. Она проплакала два дня — не от горя, а от той же старой, измученной жалости и от ощущения окончательной, бесповоротной потери чего-то, что уже давно было потеряно. А потом взяла себя в руки и пошла дальше, как и шла все это время: одна, опираясь только на собственные силы. Отец умер годом ранее, и они с матерью, две вдовы, тянули свою нелегкую лямку.

А потом пришла весна сорок пятого. И в село, будто ласточки, стали возвращаться солдаты. Каждое такое возвращение становилось всеобщим праздником. Из каждого дома, скрипя дверями, несли что могли на общий стол: последнюю горсть соленых грибов, припрятанную картофелину, крохотный кусочек сала, бутыль самогона, сваренного на последней свекле. Радость была горьковатой и скупой на слова, но она была. И грела.

Когда в апреле вернулся Максим, сосед, живший через забор, стол накрыли у сельсовета — встречать его было некому: родных не осталось, а создать семью до войны парень не успел. Высокий, молчаливый, с глубокими, словно прятавшими боль, глазами. Их огороды разделял лишь низкий, давно покосившийся плетень. Однажды, увидев, как он неловко, но с отчаянным упрямством пытается вскопать твердую землю, Вера перелезла через забор и, не говоря ни слова, взяла вторую лопату. Так и пошло. Он помогал ей с тяжелой работой, она подсказывала, как ухаживать за овощами, как доить вскормленную им же козу, как обращаться с курами. Постепенно, неделя за неделей, между ними возникало что-то большее, чем соседская помощь. Максим с неожиданной нежностью нашел ключик к сердцу маленького Тимофея, и вот уже мальчишка бежал к нему, забыв про все на свете. Их тихое, осторожное счастье длилось почти год. Жить вместе Вера не решалась — один раз обжегшись на браке, она страшилась новой ошибки, нового разочарования.

Ее размышления прервал громкий стук — первые тяжелые капли обрушились на стекло, застучали по жестяной крыше. Она вскочила и прильнула к окну. За стеной дождя уже ничего не было видно, мир растворился в серой, бушующей пелене. Господи, где же они? Успели ли?

И в этот миг сквозь шум ливня пробился другой звук — скрип отворяемой калитки, быстрые, тяжелые шаги по мокрым ступенькам крыльца.

— Ну, слава богу! — вырвалось у нее, и она, не раздумывая, распахнула дверь.

И застыла, будто пораженная молнией. На пороге, с которого стекали ручьи, стоял он. Борис. Муж, которого три года как похоронили.

— Здравствуй, Вера! Смотрю, дождалась! — Он раскинул руки, и с них хлынула вода. Попытался обнять, но она инстинктивно отпрянула, прижавшись спиной к косяку. — Что такое? Муж с войны вернулся, а ты не рада? Живой я, видишь?

— Проходи… — ее голос звучал чужим, плоским эхом. — Сними мокрое, с тебя течет.

Он грузно ступил в сени, сбросил пропитанную дождем телогрейку, прошел в горницу и уселся за стол, положив рядом потрепанную кепку. Движения были привычными, хозяйскими. Вера на автомате поставила на стол самовар, достала из печи пирог с капустой. Руки дрожали.

Он ел жадно, шумно чавкая, и его глаза, маленькие и блестящие, не отрываясь, следили за ней. В них плясали знакомые, неприятные огоньки.

— Ну что, жена? По лицу вижу — не ждала. Ничего, привыкнешь. Я же твой законный муж, хозяин в доме.

— Где ты был? Почему не дал о себе знать? — она вынудила себя говорить спокойно, достав из-за иконы тот самый пожелтевший листок. — Вот, смотри.

Он мельком глянул на бумагу и отодвинул ее.

— Ошибка. Их тысячи было. А теперь-то я здесь, в целости. И заживем мы, Верка, как раньше. Хорошо заживем.

— Как раньше не будет, — выдохнула она, глядя в стол. — У меня… есть другой человек. Я привыкла жить одна. Прости.

Лицо его моментально изменилось, налилось темной кровью.

— Вот как! Пока я кровь проливал, ты здесь хахаля к себе в дом впустила? Хозяйничает тут, поди?

— Никто не хозяйничает. И познакомились мы недавно. Не обвиняй меня! — в голосе ее впервые прорвалась дрожь. — Ты мог дать знать, что жив!

— Некогда было, — отрезал он и тут же переменил тему. — Ладно. А где сын?

— Тимофей, — четко произнесла она. — Сейчас на рыбалке. С нашим соседом. Максимом.

— А-а, с ним и шашни-то? — скривился он в гадливой усмешке.

Она ничего не ответила, отвернулась к окну, следя, как потоки воды рисуют на стекле причудливые, бегущие вниз узоры.

— Слушай сюда, — голос его стал тихим и жестким. — Это мой дом. Здесь живет мой сын. И ты — моя жена. Забудем все и начнем сначала.

— Сначала не получится, — прошептала она, все еще глядя в окно. — Ничего не выйдет.

Тогда он вскочил, с грохотом ударив кулаком по столу, так что задрожали чашки.

— Тогда катись вон из моего дома! Слышишь? Вон!

Дождь стихал, переходя в назойливую морось, когда она, сжав зубы, связывала в узлы свои нехитрые пожитки. Несколько раз она сновала по раскисшей дороге, перетаскивая вещи в крохотную избенку к матери, жившей через три двора. Оставалось забрать только Тимофеевы вещи. И тут она увидела их: мальчишка и высокий мужчина, бредущие по размытой дороге, неся улов и мокрые до нитки. Лицо сына светилось восторгом, он что-то оживленно рассказывал. Они радостно замахали ей, но улыбка мгновенно сошла с лица Максима.

— Вера? Что случилось? — он быстро подошел, отложив удочки.

— Максим, забери Тимошу к себе. Я скоро приду, все объясню.

— Мам?

— Иди с дядей Максимом, сынок. Все хорошо, — она изо всех сил старалась, чтобы голос звучал ровно.

Но когда она вернулась в свой — теперь уже бывший — дом за детскими вещами, Борис наотрез отказался их отдавать.

— Сын останется со мной. Он мой кровь.

— Да он тебя не помнит! Ему было три, когда ты ушел! Сейчас восемь! Дай ему привыкнуть сперва! — слезы, наконец, хлынули из ее глаз.

— Со мной поживет — быстро привыкнет. А ты свободна. Иди к своему.

В слезах она пришла в чистую, уютную горницу Максима и, рыдая, выложила все. Он слушал молча, не перебивая, лишь сжатые кулаки выдавали внутреннюю бурю. Потом резко встал и вышел без слов. Вернулся через полчаса, с тем же узлом, в котором были детские рубашонки и зачитанная книжка со сказками.

— Ты к нему ходил? — испуганно вскрикнула Вера.

— Сходил. Ничего страшного, — но она уже заметила свежий красный след на его скуле. — Объяснил, что с семьей так не поступают. Если жив — надо было дать знать. Война год как кончилась. Где он был? На узника не похож — сытый, довольный, одет по-городскому. Значит, не очень1то стремился назад. Но что-то его все же спугнуло и заставило вернуться. Я это узнаю.

— Зачем? — устало спросила она.

— Чтобы ты была свободна. Оставайтесь здесь, вдвоем.

— Нет, — покачала она головой. — Не могу. Я не вдова теперь, а замужняя. Люди не поймут, осудят.

Он не стал спорить, проводил их к матери. Старушка лишь качала головой, причитая: «Господи, что же дальше-то будет?» А Вера и сама не знала ответа. Следующие дни принесли лишь новые тяготы. Председатель Петр, двоюродный брат Бориса, немедленно нашел «вернувшемуся герою» легкую должность при складе и начал публично корить Веру, называя ее «разлучницей» и требуя «одуматься и вернуться к законному мужу».

— Слышь, Петр, — холодно остановила его Вера однажды. — Он сам меня выгнал.

— А что ему оставалось, коли жена изменяет? — злорадствовал тот.

— Это я изменяю? А разве не ты сам принес мне похоронку? Разве не ты поминал его, сидя за моим столом?

Мужчина смутился.

— Ошибка вышла… Время такое.

— Бесполезно. Жить с ним не буду. Хочу развод.

Лицо председателя исказилось.

— Развод? Это в город, в суд. Но я свидетелем буду, скажу, что он человек хороший, к сыну привязан, а ты — гулящая. И товарищу Максиму на собрании достанетс я. Даже не думай в город соваться!

Его неестественная, лихорадочная заинтересованность заставила Веру насторожиться. Вечером того же дня, сидя у Максима, она снова расплакалась от бессилия.

— Не могу я к нему вернуться. Не могу. Я его еще до войны разлюбила. Как представлю, что опять крики, опять побои… Да он и Тимошу невзлюбил, только командует им.

— Тимоша у тебя? — удивился Максим.

— Прибежал утром весь в слезах. Говорит, Борис о нас с тобой гадости говорит, злой он, чужие песни поет… Сказал — больше к нему не пойдет. Школа-то на карантине, вот он и притащил мальчишку с собой на склад, тот сбежал.

— К лучшему. Тогда завтра я в город поеду. Надо кое-что проверить.

— Что?

— Сердце чует недоброе. Просил недавно Галку, чтоб сапоги в городе купила, сам ехать отнекивался. А что, если он не просто так? Если прячется?

— Здесь? В родном селе?

— Здесь-то как раз проще затеряться, если председатель — родня и документы новые выправит, — многозначительно сказал Максим. — Видел я на войне таких «пропавших без вести».

Его слова запали в душу. И правда, Борис, всегда любивший съездить в город, теперь никуда не выезжал. Ранним утром Максим уехал, а вернулся лишь через сутки, усталый, но с каким-то жестким, решительным огнем в глазах.

— Узнал кое-что. Твой муж по бумагам мертв. Но есть в областном центре почти его тезка, одногодок, из-под Смоленска. Служили они, выходит, рядом. И этот тезка назад, в родные края, не вернулся, осел в нашем городе. А недавно… исчез. Вместе с женщиной, с которой жил.

— И что это значит?

— Значит, надо проверить документы, которые Петр ему выправил. Если они на имя твоего мужа — одна история. Если на другое имя — совсем другая.

— Но как?

— Ты же говорила, знаешь, где Петр ключ от сейфа прячет?

Она кивнула, сердце бешено заколотилось.

На следующий день, когда Максим под благовидным предлогом выманил Петра из конторы, Вера, дрожащими руками, отодвинула в кабинете тяжелый портрет и нашла холодный ключ. В сейфе, среди аккуратных папок, лежало личное дело Бориса. Она раскрыла его и ахнула. Год рождения был верный, но месяц… не апрель, а декабрь. И отчество другое. Все подтвердилось.

Через месяц поисков, в один из темных осенних вечеров, Максим вернулся не один. С ним была стройная, красивая женщина с холодными, как лед, глазами. Ее звали Марья. Они прошли задами к дому Бориса. Когда он открыл дверь, увидев ее, лицо его стало землистым.

— Котик, а не ждал? — голос Марьи был сладким и ядовитым. — Думал, на краю света схоронился?

— Ты… Зачем?

— Приехала по твою душу, милый. Наживать врагов — твой конек.

— Они узнают… — он в ужасе посмотрел на Веру и Максима.

— Я уже все знаю, — тихо, но так, что дрогнули стены, сказал Максим. — Все, Борис. Или как тебя теперь? Марья мне все поведала. Садитесь. Пусть Вера выслушает.

— Что ты наделала! — зашипел Борис на женщину. — Он же нас сдаст!

— Сядь, — приказал Максим, и в его тоне была такая сила, что тот беспомощно опустился на лавку. — Сдавать никого не буду. Ради Веры и мальчика. Говори, Марья.

Та, усмехнувшись, начала свой рассказ, холодный и безжалостный, как бритва.

— В сорок третьем, под Орлом, в их машину попал снаряд. Твой муж, — кивок в сторону Веры, — выжил. Его сослуживец, Олег Иванов, нет. Борис забрал документы убитого и дезертировал. Не свои, чужие! Спрятал свои, а чужие использовал. А потом… переметнулся к тем, кто предложил сытую жизнь. Там мы и встретились. Когда началось отступление, бежали вместе. Год прятались, потом обзавелись бумагами — у меня свои пути были. Жили в городе, деньги водились — кое-что ценное прихватили при бегстве. Но наш герой, — она бросила на Бориса презрительный взгляд, — оказался картежником. Проиграл все, что было. А потом украл у меня единственную ценную вещь — серьги, память о бабке. И скрылся сюда, под крыло к родственнику, с документами того самого погибшего солдата. Я нашла его. Серьги, Борис. Где они?

— У Михея, в городе, в закладе, — прохрипел он, не поднимая головы.

Вера слушала, и мир вокруг рушился, обнажая страшную, гнилую изнанку. Она смотрела на этого человека, и чувствовала лишь одно — бесконечное, всепоглощающее отвращение.

— И Петр знал?

Молчание Бориса было красноречивее любых слов.

— И что теперь? — спросила она, обращаясь скорее к Максиму.

— Пусть убирается, — сказал он твердо. — Оба. Чтобы и духу вашего здесь не было. Идите, пока я в самом деле за ружье не взялся.

Они вышли в холодные, пахнущие прелыми листьями сумерки. Вера плакала, ее трясло.

— И все? Он уйдет безнаказанным?

— Нет, — тихо ответил Максим, крепко держа ее за руку. — Его уже ждут на развилке. Марья позаботилась. И это пострашнее любого суда. А она… С ее дорогой когда-нибудь и свои счеты предъявят. Не думай о них больше. Все кончено.

На следующее утро Петр неожиданно подал заявление об уходе с поста председателя и уехал в город, на завод. А к вечеру по селу поползла жутковатая весть: на берегу реки, за крутым поворотом, нашли брошенную телогрейку и старые сапоги Бориса. Его самого искали всем селом, но не нашли. Следы обрывались у глубокого омута…

Прошли недели, месяцы. Вера поначалу вздрагивала от каждого шороха, но постепенно успокоилась. Страшная тень отступила, растворилась в туманах над рекой. Максима, уважаемого всеми за ум, честность и военные заслуги, единогласно избрали новым председателем. А следующей весной, когда земля окончательно освободилась от снега и на вербах лопнули первые пушистые почки, Вера надела скромное светлое платье и пошла с ним в сельсовет. Просто и тихо, без лишних слов, они стали мужем и женой.

Их жизнь текла, как та река за околицей — не всегда спокойно, но глубоко и сильно. Максим оказался не только любящим мужем, но и прекрасным отцом. Он любил Тимофея как родного, а когда родились их общие дети — дочь с ясными, как небо, глазами и крепкий, смешливый сынишка, — в его любви хватало места всем. Он строил новую школу, налаживал хозяйство, и село потихоньку оживало, залечивая раны.

А Вера, глядя иногда вечером из окна на ту самую дорогу, где когда-то в ливень появилась ее старая жизнь, думала о странных путях судьбы. Война, казалось, отняла все. Но она же, жестокая и несправедливая, расчистила место для чего-то настоящего. Боль и обман остались там, в прошлом, за тем крутым поворотом реки. А здесь, в этом доме, наполненном детскими голосами и теплом печи, начиналось новое течение — медленное, уверенное, несущее в своих водах не горечь утрат, а тихую, прочную радость каждому новому дню. И она знала: каким бы крутым ни был поворот, впереди всегда ждет свет. Просто нужно иметь мужество пройти через бурю, чтобы обрести свое тихое, солнечное русло.