Она была «Кнопочкой», которую все жалели. Пока однажды не поползла на погибель, чтобы спасти целый батальон. Это история о том, как самая маленькая девчонка на фронте стала самым большим кошмаром для немцев — и обрела всё, что у неё отняла война

Лето 1941 года раскинулось над тихой деревушкой щедрым золотым покрывалом. Колосились нивы, шумели листвой березы у околицы, и воздух был густым, словно мед, от аромата нагретой земли и полевых цветов. По пыльной дороге, что вилась меж изб, босыми ногами ступала девятнадцатилетняя Лилия. Она бережно, как нечто хрупкое и драгоценное, прижимала к груди скромный букетик: синие васильки, белые ромашки и алые искры гвоздик. Сердце её пело тихую, светлую песню, отзываясь на щебет птиц и жужжание шмелей.

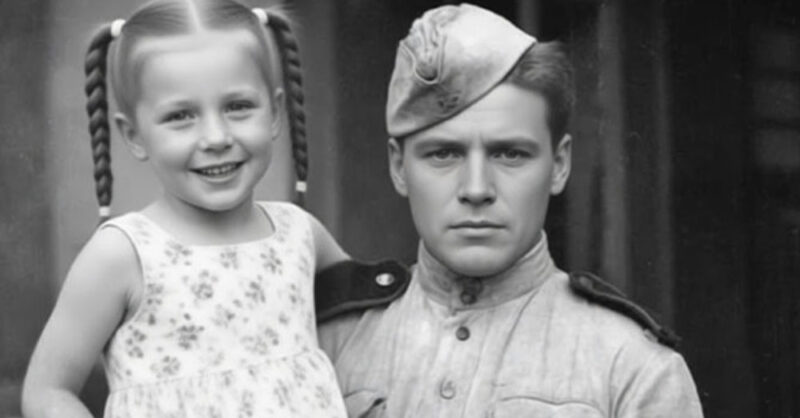

Проходя мимо аккуратного двора с резными наличниками, она невольно замедлила шаг. Там, под раскидистой яблоней, стоял Владислав. Он, сосредоточенно наклонившись, водил клинок топора по шершавому бруску, и ритмичный, звонкий звук разлетался по округе. Рядом его отец, степенный и широкоплечий, что-то поправлял в упряжи телеги. Увидев Лилию, Владислав отложил работу в сторону, лицо его озарилось теплой, узнаваемой улыбкой. Он легко перешагнул через невысокий плетень и направился к ней.

— Откуда путь держишь, Ласточка? — окликнул он, и в его голосе звучала безмятежная нежность, свойственная лишь тому, кто абсолютно счастлив в этот миг.

Девушка остановилась, стараясь унять легкое, сладкое волнение, что всегда охватывало её при этих встречах. Сколько уже лет они знали друг друга, а трепет от его присутствия никуда не улетучивался. Она вскинула голову, глядя снизу вверх на его высокую, крепкую фигуру, и улыбнулась в ответ, и в уголках её глаз собрались лучистые морщинки.

— Цветы рвала, смотри, какие васильки небесные вышли в этом году. Совсем как сапфиры.

— Точь-в-точь как твои очи, — тихо произнес он, обнимая её за плечи. Запах свежего сена, дерева и пота — родной, надежный запах. — Заходи к нам, матушка пирогов с капустой напекла, самовар уже на столе пыхтит.

— Не могу сегодня, Владенька. Маменька ждет, молоко бабушке Зинаиде отнести нужно. Но вечерком… Вечерком я приду к нашему дубу, — шепнула она, и в её взгляде промелькнуло лукавство, знакомое и любимое им.

Парень согласно кивнул, взял из её рук один василек, самый синий, и аккуратно поместил его в нагрудный карман своей выгоревшей на солнце рубахи. Этот жест был немым обещанием, маленькой частицей сегодняшнего дня, которую он уносил с собой.

Лилия приподнялась на цыпочках, обвила его шею руками и, потянув к себе, мягко прикоснулась губами к его щеке, ощутив шершавость небритой кожи. Затем, словно испугавшись собственной смелости, легко сорвалась с места и побежала прочь, оглядываясь через плечо на его улыбающуюся фигуру.

Дома её уже ждала мать, Алевтина. Женщина с сосредоточенным видом переливала парное молоко из глиняного крынки в жестяные бидоны. Увидев дочь, она на мгновение оторвалась от хлопот.

— Где пропадала, Пуговка?

— Цветочков вот набрала, — протянула Лилия букет, и комната наполнилась свежим, луговым ароматом.

— У меня целый день как белка в колесе, а она по лугам порхает, — пробурчала Алевтина, но в глазах её светилась снисходительная любовь.

— Сейчас же отнесу, не ворчи, мамуля, — улыбнулась дочь, принимая прохладный бидон. — И вечером, если можно, я не пойду с тобой к тете Надежде. Возьми Аленушку. Мы с Владиславом… погулять хотели.

— Смотри у меня, Пуговка, до свадьбы чтобы всё чинно-благородно было, — строго сказала мать, но углы её губ дрогнули. — Хотя чего мне беспокоиться, вы оба в разуме крепком, неглупые. Держитесь за свою чистоту, она как крепость для будущего дома.

Прозвище «Пуговка» пристало к Лилии ещё в раннем детстве. Она и правда была малорослой и тоненькой, но в этой хрупкости таилась удивительная, пружинистая сила. Она успевала всюду, её энергия била ключом, а здоровье было железным, как у былинного богатыря. Вот и звали её за малый рост ласково — Пуговкой, и ей это нравилось, звучало по-домашнему, по-родному.

А вечером, после недолгой прогулки с женихом, Лилия сидела на завалинке родного дома. Небо на востоке потемнело, зажигая одну за другой крошечные серебряные искорки. Она глядела на них и думала о Владиславе. О маленьком, уютном доме с резными ставнями, который он уже начал возводить на краю отцовского участка. В мечтах она уже расставляла там незамысловатую утварь, вешала занавески, встречала его с работы. Думала о детях — непременно мальчике и девочке, о их звонких голосах, наполняющих пространство. Думала о долгой, спокойной, счастливой жизни, где главным украшением каждого дня будет вот это тихое, полное понимания счастье.

Но на следующее воскресное утро, солнечное и безмятежное, в эту идиллию ворвалось страшное, чуждое слово — война. Оно прокатилось по деревне шепотом, потом криком, затем рыданиями. Первую повестку вручили молодому механизатору Всеволоду. Потом ещё, и ещё. Листок с казённой печатью получил и Владислав десятого июля, с приказом явиться через трое суток в районный центр.

На проводах, у околицы, где собиралась вся деревня, Лилия уже не плакала. Все слёзы, казалось, застыли где-то глубоко внутри, превратившись в тяжёлый, холодный ком, сдавливающий горло. Владислав крепко, почти до боли, обнял её и прижал к себе, шепча на ухо, чтобы слышала только она:

— Моя Пуговка, ты жди меня. Жди, как земля весны. Вернусь я, обязательно вернусь, и сыграем мы нашу свадьбу, как и договаривались, когда урожай уберём. Под золотыми осенними листьями.

— Ты только береги себя, — выдохнула она, и тут дала волю предательским слезам. Они текли по её щекам беззвучно, оставляя солёные дорожки. — Береги. А я буду здесь. Каждый день молиться за тебя буду, каждую ночь звезду твою зажигать.

Шли недели, превращаясь в месяцы. Стало ясно — никто до осени не вернётся. С фронта приходили тревожные, горькие вести. В тот самый день, когда в их планах значилась свадьба, Лилия просидела в своей светёлке с утра до вечера. В руках она сжимала уже зачитанное до дыр письмо, где знакомый почерк выводил: «Жив, здоров, крепко целую. Жди». А когда сумерки сгустились, она вышла в общую горницу, обвела взглядом мать, младшую сестру Аленушку и брата Михаила, и голос её прозвучал тихо, но с негнущейся твёрдостью:

— Завтра поеду в райцентр. В военкомат. Записываться буду.

Алевтина, стоявшая у печи, будто подкосилась, медленно опустилась на табурет, и лицо её стало пепельно-серым.

— Лилечка… Одумайся! Куда тебе? Ростом-то ты чуть больше ребёнка. Тебя, пуговку, на фронте, как былинку, сломают!

— Не сломают, — упрямо повторила дочь, и в её синих глазах вспыхнул стальной огонёк. — Мама, там Владенька. Там все наши парни. Даже Софья Веселова ушла, сестрой милосердия стала. А я что, хуже?

— А я как одна-то останусь? — голос матери сорвался на высокую, полную отчаяния ноту, и слёзы брызнули из её глаз. — Как мне быть?

— Мамочка, родная моя, — Лилия опустилась перед ней на колени, взяла её натруженные, шершавые руки в свои. — Ты не одна. С тобой Аленка, да Мишенька. Они уже большие, помощники.

— Эх, помощники… — махнула рукой Алевтина, но уже без прежней силы. — Как отца вашего не стало, вся опора на тебе была. Ты и в поле, ты и по дому… А теперь… на войну. Да что же это делается? Не пущу я!

— Способа удержать нет, мама. Алена уже взрослая, Миша тоже не малыш. Справитесь. А мне… мне здесь невмоготу. Сидеть и ждать, не зная, не ведая… Это хуже смерти. И Родине нашей каждый человек сейчас нужен, каждая пара рук. Отпусти меня с миром, мама. Помолись за нас.

Алевтина долго смотрела на дочь, словно впервые видя в этой хрупкой девушке что-то новое, несгибаемое. Потом она обхватила её, прижала к своему плечу и зарыдала глухо, безнадёжно, понимая, что слова уже бесполезны. Жизнь изменила свой курс, и течение её было неумолимым.

На следующее утро она уехала на попутной телеге, трясясь по ухабистой дороге. В военкомате, в тесном, пропахшем махоркой и пылью коридоре, яблоку негде было упасть. Со всех деревень и сёл собрались девушки — кто с решимостью на лице, кто со страхом в глазах. Все рвались на фронт — медсёстрами, связистками, поварихами. Лилия отстояла многочасовую очередь, прежде чем предстала перед уставшим майором. Тот, пробежав глазами по анкете, уставился на неё с нескрываемым скепсисом.

— Рост твой, Семёнова?

— Сто пятьдесят два сантиметра, — чётко ответила она, выпрямляя спину.

— А вес?

— Тридцать девять килограмм. В колхозе взвешивались.

— М-да… — протянул он, откидываясь на спинку стула. — В сестры милосердия не годишься — раненого бойца такая букашка с поля как вытащит? Сама под ним спрячешься.

Сердце Лилии сжалось от обиды и жгучего желания доказать обратное.

— Я пользу принести могу, товарищ майор. Возьмите, куда угодно. Я сильная, я научиться могу!

Он задумался, постукивая карандашом по столу, а потом взгляд его смягчился, будто он увидел не просто девчонку, а ту самую нужную, маленькую деталь в огромном механизме.

— Связисткой пойдёшь, Семёнова? Провода крутить, ползать придётся много, в грязи, под огнём. Не испугаешься?

— Не испугаюсь, — выдохнула она, и на губах её дрогнула улыбка облегчения. — Спасибо.

Учебка располагалась под Горьким. Суровые будни, казарменный быт, подъём затемно, строевая подготовка до изнеможения. Девчат было много, и Лилия, самая маленькая в роте, сразу привлекла всеобщее внимание. Кто-то подсмеивался, кто-то жалел. Даже форма самого малого размера висела на ней мешком. Особенно выделялась Светлана Бушуева, статная, румяная девушка с Вологодчины, которая смотрела на Лилию с высоты своего роста и изрядной физической силы.

— И куда тебя, букашку, пристроили? — говорила она, когда они получали тяжёлые, неподъёмные катушки с кабелем. — Катушка-то чуть ли не больше тебя. Шагаешь — под неё ныряешь.

— Не ныряю, — сквозь зубы бурчала Лилия, из последних сил ворочая ношу, которая казалась ей свинцовой.

— Пуговка, — усмехалась Светлана. — Прозвище-то прямо в точку.

Но первая же практика на учебном полигоне перевернула все представления. Задание было — под имитацией обстрела развернуть линию связи. Хлопушки гремели, дымовые шашки застилали всё едкой пеленой. И тут мелкий рост и ловкость Лилии стали её козырем. Она не тащила катушку, а катила её, приспособив крепкую палку. Не ползла пластом по открытому месту, а юрко пробиралась по ложбинкам и рытвинам, оставаясь почти невидимой. А когда инструктор устроил «обрыв» в самом неудобном, открытом месте, она, как ящерица, метнулась туда, ловко соединила концы проводов и изолировала их с неженской сноровкой.

Светлана наблюдала за ней, широко раскрыв глаза, а потом её лицо расплылось в широкой, одобрительной улыбке.

— Ну надо же… Будешь ты славным бойцом, Пуговка! Там, где мы лбом упрёмся, ты — юрк, и уже на месте. Давай, будем напарницами.

С этого дня они стали неразлучны. В Светлане была богатырская сила и выносливость, в Лилии — изворотливый ум, ловкость и бездонная живучесть. И в грубоватой, на первый взгляд, Светлане открылась верная, преданная душа, готовая заслонить подругу и от насмешек, и от настоящей опасности.

На фронт их эшелон отправился под Москву, в ноябре сорок первого. Холод стоял лютый, пронизывающий до костей. Земля промёрзла в камень, и каждый звук на ней отдавался гулко и страшно. Первый раз увидев смерть не в кино, а в реальности — искорёженное тело молодого бойца у разбитой повозки, — Лилия отвернулась и её вырвало в серый, талый снег. Светлана молча подошла, вытерла ей лицо пригоршней снега и сказала грубовато, но с бесконечной поддержкой:

— Дыши, Пуговка. Глубоко дыши. Привыкать надо. Теперь это — наша правда. И мы должны её вынести.

Служба связиста — это бесконечный бег по окопам, переходы по размокшим от грязи или скованным льдом дорогам, вечный поиск разрыва на тонкой нити кабеля, соединяющей части огромного организма армии. Их расчёт прикрепили к стрелковому полку, и поначалу бывалые бойцы смотрели на девчат скептически:

— Бабы на линии… Связь теперь будет с перебоями, как у бабы с её «ой».

Но очень скоро, глядя, как эти «бабы» ползают под обстрелом, мёрзнут в землянках, но всегда находят и чинят разрывы, солдаты изменили своё мнение. Стали называть «сестрёнками», «дочками», «родненькими». А Галина Семёнова, с позывным «Пуговка», и вовсе стала легендой полка. Она умела ползти на линию под шквальным миномётным огнём, когда другие не решались поднять головы. Её малый рост превратился из предмета насмешек в главное преимущество: низкий силуэт, умение слиться с рельефом, просочиться туда, где не пройдёт человек покрупнее. Руки её покрылись грубыми, нестираемыми мозолями, кожа обветрилась и огрубела, но пальцы никогда не дрожали, когда нужно было скрутить тончайшие проводки на лютом морозе или под проливным дождём.

Однажды, во время яростной контратаки, связь с передним взводом оборвалась. Комбат, капитан Орлов, метался в тесном блиндаже.

— Линию восстановить нужно! Но как? Там же чистое поле, как ладонь, простреливается насквозь.

— Разрешите мне, товарищ капитан, — тихо, но внятно прозвучал голос Лилии. — Я знаю тот участок. Я там уже бывала.

Орлов обернулся, усталым взглядом окинул её хрупкую фигурку.

— Куда тебе, Семёнова? Это верная гибель. Я не могу…

— Я ночью поползу. Они не увидят. Я мала, я тихая.

Капитан смотрел на неё с безысходной болью — дитя, совсем дитя, посылать на верную смерть. Но выбора не было. Молчание на линии могло стоить жизни десяткам людей.

— Ты понимаешь, что можешь не вернуться? — спросил он почти шёпотом.

— Так точно. Понимаю. Но если не я, то кто? Лучше я одна, чем целая рота.

Она ушла, едва сгустились сумерки. Мороз схватывал лицо ледяной коркой, а Лилия ползла, вжимаясь в заиндевевшую землю, чувствуя каждую кочку, каждую промёрзшую воронку. Обрыв нашла быстро — снаряд перебил кабель в трёх местах. Работала она молча, сосредоточенно, пальцы, несмотря на холод, двигались уверенно. Связь была восстановлена. Вернулась она на рассвете, вся обледеневшая, с побелевшими от холода губами, но с чувством выполненного долга. И на следующий день помощь подошла вовремя, отбросив врага и сохранив жизни её товарищей.

А через две недели, в одном из отбитых у врага сёл, девчат-связисток и медсестёр пригласили в уцелевший Дом культуры, где местные ребятишки устроили скромный концерт в честь праздника. А потом на сцену поднялся капитан Орлов.

— В этот день, — начал он, и голос его, обычно резкий и командный, звучал необычно тепло, — я хочу от лица всех мужчин сказать спасибо нашим женщинам. Нашим матерям, жёнам, сёстрам. За вашу нежность, которая становится броней. За вашу заботу, что крепче любого штыка.

Зал захлопал, но капитан поднял руку, прося тишины.

— Но особо сегодня я хочу выделить наших девчат, что каждый день смотрят в лицо опасности. Слово предоставляется командованию.

Командир полка, седоволосый, с глубокими морщинами у глаз, взял слово.

— Многие из вас слышали о подвиге нашей «Пуговки». Если бы не её отвага, с которой она ползла тогда февральской ночью, если бы не её воля, многих из нас сегодня здесь бы не было. Поэтому решено вручить Галине Семёновой, связистке с позывным «Пуговка», медаль «За отвагу»! Выходи, дочка. Ростом — с винтовку, а душа — как у богатыря древнего.

Лилия, краснея до корней волос, нехотя поднялась со скамьи и вышла на сцену. Она не хотела славы, не искала её. Она лишь хотела, чтобы эта бесконечная ночь войны скорее закончилась, и ради этого готова была ползти снова и снова. Но та первая медаль, холодная и тяжёлая на её гимнастёрке, врученная восьмого марта сорок второго года, стала самой дорогой из всех последующих наград.

В части у Лилии было немало поклонников. Самый настойчивый — лихой лейтенант-артиллерист Артём Соколов. Весёлый, остроумный, отчаянно храбрый. Он приносил ей трофейный шоколад, находил в развалинах редкие, уцелевшие цветы, рассказывал забавные истории, чтобы рассмешить.

Однажды после тяжелейшего, кровопролитного боя он нашёл её у потухающего костра. Она сидела, обхватив колени, и смотрела в тлеющие угли пустым, отсутствующим взглядом. В тот день не стало Светланы. Верной, надёжной Светланы, что всегда была рядом. Душа её опустела, слёз уже не осталось, внутри поселилась ледяная, тяжёкая глыба.

— Пуговка, — тихо позвал он, садясь рядом. — Давай поговорим. Твой Владислав… Ты уверена, что он…

— Жив, — перебила она его, не отрывая взгляда от огня. — Месяц назад письмо от его матери получила. Он писал.

— Сегодня он жив, завтра — его нет. Как и нас. Сегодня мы здесь, завтра — как Светлана, как Игнат… Надо ловить момент, жить сейчас. А там, после войны, разберёмся, если уцелеем.

Лилия медленно повернула к нему голову. В её синих, обычно ясных глазах стояла такая буря, такой немой укор и сила, что Артём невольно отпрянул.

— Товарищ лейтенант, мой Владислав жив. И данное ему слово для меня — закон. Я люблю его. Это навсегда. Другие мне не нужны.

Он смотрел на эту хрупкую девушку, которая одним лишь взглядом могла остановить бывалого вояку, и медленно, с пониманием кивнул.

— Понял. Прости.

— Всё в порядке, — смягчилась она. — А ты, Артём, взгляни-ка на Машеньку. Она на тебя смотрит, как на героя из сказки.

Тот усмехнулся, махнул рукой и ушёл. Больше он не приставал, но стал надёжным товарищем, прикрывая их связной расчёт огнём своих орудий, когда те работали на самых опасных участках.

Она часто думала о Владиславе. Он был где-то далеко, на этой же израненной земле, так же мерз в промозглых окопах, так же страдал от зноя и жажды, так же брел по непролазной грязи. И так же, как и она, шёл на запад, к одной на всех, выстраданной Победе.

Отличилась она ещё не раз. В сорок четвертом, под Витебском, история повторилась. Часть прорывала глубоко эшелонированную оборону. Связь рвалась постоянно. В критический момент наступления, когда от точной корректировки артиллерии зависела судьба целого батальона, тишина в наушниках вновь повисла гробовым саваном.

Лилия выступила вперёд. Она только что вернулась с задания, уставшая, в комьях засохшей грязи, но взгляд её горел знакомым твёрдым огньком.

— Разрешите, товарищ подполковник, — обратилась она к Орлову, уже получившему новое звание.

— Семёнова… Конечно. Опять одна надежда на нашу Пуговку. Но сейчас, хоть и не зима, опаснее во сто крат.

— Знаю. Восстановлю. Разрешите выполнить задание?

Орлов секунду смотрел на неё, будто прощаясь, затем резко кивнул:

— Выполняй. И… пусть хранит тебя твой ангел.

Она поползла. Участок был открытый, простреливался с двух сторон. Земля содрогалась от разрывов, воздух выл. Она не думала о страхе, сосредоточившись на цели. Нашла один обрыв, потом второй. Руки работали на автомате. И вдруг рядом грохнуло, ослепительная вспышка, и её с силой швырнуло в сторону, завалило комьями холодной земли. В ушах зазвенело, а в бедре вспыхнула острая, жгучая боль. Осколок. Она вскрикнула, схватилась за ногу. «Нет, не сейчас, — пронеслось в голове. — Не сейчас». Стиснув зубы до хруста, она доползла до последнего разрыва, соединила концы. Связь ожила.

Обратный путь дался ценою невероятных усилий, каждый вздох отдавался болью, но она доползла. Доползла и потеряла сознание уже на руках у своих. Очнулась в белой, пропахшей лекарствами палате полевого госпиталя. Там ей вручили орден Красной Звезды.

Восьмого марта сорок пятого года для женщин части устроили скромный праздник. Снова звучали слова благодарности, вручали награды. Получила очередную грамоту и Лилия. И в этот момент, в толпе бойцов из только что прибывшей, пополненной роты, она увидела силуэт. Высокий, очень худой, почти прозрачный, с глубоко запавшими глазами, но взгляд… Взгляд был до боли родным, выжженным в её памяти навеки.

Сердце замерло, а потом забилось с такой силой, что, казалось, заглушит все звуки вокруг. Это был Владислав.

Не видя больше никого, они бросились навстречу друг другу через весь зал, обходя скамьи и людей.

— Лиля? — прошептал он, и в голосе его была неуверенность, боязнь, что это мираж. — Это ты, моя Пуговка?

— Владя… Владенька мой, — выдохнула она, и слёзы хлынули сами собой.

Он обнял её так крепко, как только мог, прижимая к своей исхудавшей груди, гладил её коротко остриженные волосы, плечи, спину, как будто убеждаясь, что это не сон. Она плакала, уткнувшись лицом в его гимнастёрку, пахнущую порохом, ветром и дорогой.

Им дали всего час. Они просидели его, не разжимая рук, говоря не столько словами, сколько молчаливым пониманием, читая в глазах друг у друга всю историю разлуки.

— Моя боевая Пуговка, — он поднёс её мозолистую, исцарапанную ладонь к губам и поцеловал. — Я так тобой горжусь, что слов нет.

— Скоро конец, Петенька. Скоро домой. И будем счастливы. Осталось чуть-чуть, я чувствую.

— Вернёмся, родная. Уж столько прошли, столько вынесли — не имеем права не вернуться.

Встреча была короткой, как вздох. Их части уходили в разных направлениях, на заключительные, решающие бои. Но теперь они знали главное: оба живы. Оба идут к одной цели. И больше никогда не расстанутся.

Победу они встретили порознь, но уже с этим знанием внутри, с этой тихой, непоколебимой уверенностью. Демобилизация Лилии, как женщины, прошла быстро, в самом конце мая. Владиславу же предстояло задержаться до глубокой осени.

Домой она ехала в переполненной теплушке, вместе с такими же уставшими, но светящимися изнутри бойцами. Радость смешивалась с горечью утрат — вспоминались лица друзей, не доживших до этого дня, особенно Светланы. На одной из длинных остановок, где-то в полуразрушенном белорусском городке, солдаты высыпали из вагонов, чтобы размять ноги и добыть кипятку.

Лилия тоже вышла, решив немного пройтись. И на соседней, тихой улочке, среди обгорелых печных труб и покосившихся заборов, она увидела девочку. Лет пяти, не больше. Сидела на краю тротуара, поджав под себя босые, грязные ноги. Платьице было ветхим, явно с чужого плеча, волосы — спутанным соломенным цветом.

Сердце Лилии сжалось. Она подошла и присела рядом.

— Девочка, как тебя звать? Почему ты одна? Где твоя мама?

Малышка медленно подняла на неё большие, серые, совершенно пустые глаза и ничего не ответила. Из-за угла вышла пожилая женщина с измождённым лицом.

— Не отзовётся она, солдатка. Год уже молчит. Настенькой звать.

— А родные где?

— Нигде. Родителей фрицы в первый же год жизни лишили, дом спалили. К тётке тогда попала, к Лидии. А та… — старуха махнула рукой с безысходным жестом. — Замуж вышла за вдовца, у того своих трое. Вот она за мужика ухватилась, а девочка ей — обуза да напоминание. Он её чужим веником зовёт, дети его обижают. Я по-соседски приголубить пытаюсь, да у самой-то — ни кола ни двора, сил нет.

Лилия посмотрела на девочку, и что-то в её бездонном, молчаливом взгляде отозвалось такой щемящей болью, что она не выдержала. Присела перед малышкой.

— Хочешь кушать?

Та беззвучно кивнула. Лилия достала из вещмешка свой скудный паёк — краюху чёрного хлеба и кусочек сахара-рафинада. Девочка жадно схватила хлеб и начала есть, почти не жуя, боясь, что отнимут.

— Тихо, тихонечко, — ласково заговорила Лилия, проводя рукой по её спутанным волосам. — Всё твоё. Никто не отнимет.

Потом обернулась к старухе:

— А тётка её где живёт?

— Вон, в той избе, что под берёзой скособоченная.

Лилия направилась туда. Во дворе она увидела беременную женщину с усталым, огрубевшим лицом и трёх ребятишек.

— Хозяйка, можно войти?

— Входи, солдатка. Только если поесть просишь — нечем потчевать. Сами впроголодь.

— Я не за едой. Поговорить о племяннице вашей, о Насте.

Женщина насторожилась.

— А тебе что до неё? Кто такая?

— Просто человек, — честно ответила Лилия. — Жалко ребёнка. За что вы с ней так? Она же дитя совсем.

— И мне жалко, — резко сказала Лидия, поглаживая округлившийся живот. — Да только жалостью сыт не будешь. Она… дочь моей покойной сестры. И дочь моего бывшего мужа, греха нашего. Напоминание живое. Лишний рот в доме, где и своих-то накормить нечем.

— В детский дом бы… — начала Лилия.

— Да нет его здесь! Всё разбомблено, разогнано.

Тогда слова сорвались с губ Лилии сами, помимо её воли, будто кто-то другой их говорил:

— Если она вам в тягость… отдайте её мне.

Лидия удивлённо округлила глаза.

— Тебе-то зачем? Чужая кровь.

— Не знаю. Но у нас в деревне дом есть, корова, огород. Не пропадёт. Согласны?

Женщина несколько секунд смотрела на неё, будто взвешивая, а потом кивнула, и в её взгляде читалось не столько сожаление, сколько облегчение.

— Бери. Вещей у неё нет. Из всего выросла.

Ох, как трудно было Лилии сдержаться в тот момент! Она вернулась к девочке, снова присела на корточки и заговорила ласково:

— Поедешь со мной, Настенька? У меня деревня большая, добрая. Корова у нас есть, Зорька, молочко даёт сладкое. И платьица красивые в сундуке лежат. И обувку я тебе добуду. Хочешь со мной?

Девочка снова кивнула, и по её грязным щекам вдруг потекли тихие, беззвучные слёзы. Она доверчиво протянула ручку.

До самого отправления поезда Лилия стояла на перроне, вглядываясь в конец улицы. Ждала, что maybe тётка опомнится, прибежит, отнимет. Но никто не пришёл. Только ветер гнал по рельсам пыль да обрывки газет. И поезд, тяжело вздохнув, повёз их на восток, к далёкому уральскому селу, к дому.

Алевтина встретила дочь со слезами радости, а увидев худенькую, испуганную девочку, прижавшуюся к Лилииной юбке, без лишних слов распахнула объятия шире. Достали из сундуков бережно хранимые детские платьица Алены и самой Лилии, перешили, приладили. Обувь Галя по дороге сумела раздобыть — и сандалики, и валенки на зиму. Сельчане поначалу качали головами, шептались:

— И своих прокормить бы, а она сироту приголубила. Сердце у Пуговки не знает меры.

Но когда Настенька, отогретая лаской и заботой, через месяц вдруг тихонько, доверчиво назвала Лилию «мамой», все сомнения развеялись. Алевтина, глядя на них, вытирала уголок фартука и приговаривала:

— Сама с пуговку, а душа — что хлебная печь, для всех тепла хватит.

—

Официально Лилия усыновила Настеньку уже после возвращения Владислава осенью сорок пятого. Они расписались в сельсовете в тот же день, когда он сошёл с поезда, — тихо, без празднеств, но с таким счастьем в глазах, что казалось, светлее стало вокруг. Так Анастасия стала Грушиной Анастасией Петровной.

Через год родился их первенец — сын Виктор. Ещё через два — второй сын, Антон. Настя стала старшей сестрёнкой, верной помощницей, нянькой для малышей и опорой для родителей. Она росла в атмосфере безграничной любви и заботы, в крепкой, настоящей семье, где прошлое было памятью, а настоящее — даром.

«Пуговка». Так и звали Лилию Петровну в селе до самых её седых волос. Звали с нежностью и глубочайшим уважением. Потому что в этой маленькой, хрупкой женщине жила огромная, неиссякаемая сила — сила любви, которая смогла пережить огонь и сталь, преодолеть разлуку и отчаяние, и дать жизнь не только своим детям, но и чужой, одинокой душе, обретшей, наконец, свой дом. Её жизнь стала тихой, светлой песней, что пела о самом главном: о том, что даже после самых долгих и холодных зим обязательно приходит весна, пробиваясь к солнцу первой, самой упрямой травкой. А дом, построенный на любви и верности, стоит нерушимо, как крепость, согревая всех, кто ищет в его стенах тепло и покой.