Лютой зимой 1942 года молодая шофёрка Люба, потерявшая на фронте мужа, застревает в глухой тайге. Борясь со сном и морозом, она слышит тихий плач и чувствует чьё-то незримое присутствие — тайну, которая изменит всё, когда её найдут

Раннее утро встречало её молчаливой, колючей стужей. Сонный поселок, укрытый пухлыми шапками снега, ещё не шевелился, и только тонкая струйка дыма из одной трубы свидетельствовала о том, что кто-то, как и она, встал до первых лучей. Её тёплые валенки мягко хрустели по утоптанному снегу, направляясь к сараю, где стоял её верный, видавший виды ЗИС. Воздух был густым, морозным, он обжигал лёгкие и рисовал причудливые узоры на стёклах окон.

– Рано, Люба, выезжаешь, – раздался из-за угла хриплый, но добрый голос. Из предрассветной мглы выплыла фигура старого Егора, сторожа и по совместительству дядьки для всей деревенской молодежи. – Темень и мороз утром, как зверь. Не приведи Господь.

– А ничего, дядя Егор, – отозвалась девушка, отламывая сосульку с навеса. Её голос прозвучал ясно, нарушая хрустальную тишину. – Смена моя, чем быстрее обернусь, тем лучше… до ночи бы успеть. Там мука и медикаменты ждут, а обратно – письма от наших. Нельзя задерживаться.

Егор глубоко вздохнул, и его дыхание превратилось в густое облако, повисшее между ними. Он смотрел на неё, на эту хрупкую девушку с лицом, ещё хранящим отблеск юности, но с глазами, познавшими тяжесть. Что он мог сказать? Война перевернула всё с ног на голову. Мужики ушли на фронт, а их место за рычагами тракторов и штурвалами машин заняли женщины и девчонки. Вот и Люба, казалось бы, вчерашняя школьница с косичками, теперь водила многотонную машину по опасным дорогам 1942 года, как заправский шофер, отвечая за грузы и надежды.

Она завела двигатель. Мотор, неохотно, с надрывным кашлем, ожил, разорвав морозную тишину своим басистым рокотом. Люба помахала рукой Егору и вывела машину на проселочную дорогу, оставляя за собой две глубокие борозды на девственном снежном полотне.

За околицей мир преобразился. С обеих сторон дороги, словно безмолвные стражи, выстроились кудлатые, могучие ели. Снег окутал их так щедро, что казалось – кто-то накинул на каждую тяжёлые, белоснежные шали, расшитые серебристым инеем. Лес стоял торжественный, застывший, погружённый в немое ожидание. Мороз не унимался, напротив, с ночи он лишь набрал силу, сжимая всё вокруг в ледяных объятиях. Стекло кабины покрывалось причудливыми морозными цветами, и Люба то и дело проводила по нему рукой в грубой варежке, отвоевывая себе обзор.

«Ничего, ничего, – думала она, прислонясь лбом к холодному стеклу. – Доедем потихоньку, там, в райцентре, хоть в тепле отогреемся, чаю попьём». И вдруг, сквозь рёв мотора и скрип снега под колёсами, в её сознание прокралось воспоминание. Яркое, как вспышка. Та же дорога, но тогда, до войны. Лето. Пыльная грунтовка, шумный грузовик, набитый смеющимися школьниками. Они ехали на районные соревнования. И он, Витя, сидел напротив и смотрел на неё. Не просто смотрел – светился взглядом, в котором читалось столько невысказанного, что у неё щёки горели. «Витенька, – прошептали её губы, сливаясь с паром на стекле. – Как же так? Только ушёл, только письмо одно прислал… а через месяц – эта бумага…»

Память, жестокая и точная, услужливо подсунула другой образ. Она в опустевшем доме, сидит за столом, и в её руках – казённый листок, шершавый и неумолимый. Глаза скользят по строчкам, но мозг отказывается понимать, складывать слова в страшный смысл. Они ведь только-только успели расписаться, успеть украдкой обняться у здания сельсовета. А через несколько дней – повестка. Провожала его молча, сжав его ладонь так, словно могла этим удержать. Не удержала.

По щеке скатилась горячая слеза, прожгла холодную кожу. Люба резко, почти со злостью, вытерла её рукавицей. Злость была направлена не на себя, а на всю эту беспощадную, чудовищную мясорубку, которая перемалывала жизни, надежды, будущее. А потом, сквозь злость, снова пробилась любовь, и она слабо улыбнулась, глядя в пустоту за стеклом, где мерещилось его улыбчивое лицо.

Машина надрывно гудела, продираясь сквозь снежную целину, что белой лентой вилась меж сибирских лесов, бескрайних и безмолвных. И вдруг мотор взвыл на высокой ноте, дернулся раз, другой и затих. Тишина, наступившая вслед, была оглушительной.

– Ой, что же ты, родненькая? – вырвалось у Любы, и в голосе её прозвучала неподдельная тревога. Она снова повернула ключ, нажала на стартер. В ответ – лишь сухой, бесполезный щелчок. – Давай, родимая, ну пожалуйста, заводись… Ты же никогда меня не подводила.

Но стальная громада молчала, будто окоченев. Мороз, словно почуяв добычу, тут же набросился с новой силой, когда девушка, накинув полушубок, выпрыгнула из кабины. Холод обжег лицо, впился в лёгкие колючими иглами. Она заглянула под капот, но её знаний хватало лишь на то, чтобы понять: своими силами здесь не справиться.

Люба встала на подножку, прикрыв глаза от ослепительной белизны, и стала всматриваться в даль дороги, в ту сторону, откуда должен был появиться райцентр. Ни малейшего движения, ни звука. Только бесконечная снежная равнина под свинцовым небом. Она сообразила, что сегодня из их села новых рейсов не планировалось, а из района в такую стужу и темноту вряд ли кто рискнёт выехать раньше полудня.

Кабина остывала с невероятной скоростью, превращаясь в ледяную ловушку. Дышать в ней стало труднее, холод проникал сквозь одежду, цеплялся за кости. И тут, как спасительный луч, всплыло в памяти детское воспоминание. Бабушка, её ладонь, шершавая и тёплая, ведёт её по зимнему лесу. «Шевелись, Любушка, не застаивайся на морозе, кровь гоняй. Топчись, похлопай – вот и согреешься».

Повинуясь этому давнему наказу, она снова вылезла наружу и начала двигаться. Неустанно притопывала валенками, хлопала в ладоши, растирала щёки. Движение приносило слабое, иллюзорное тепло. В кармане полушубка лежала коробка спичек, почти полная. Увидев невдалеке, у кромки леса, поваленную ветрами старую берёзу, Люба, проваливаясь по колено в снег, побрела к ней. Руки в грубых варежках с трудом отламывали мелкие сухие веточки.

«Вот, сейчас костёр разведу, – думала она с лихорадочной надеждой, – погреюсь немного и снова попробую завестись».

Но в такой лютый мороз маленькому, жалкому костерку было не одолеть стихию. Пламя жадно хваталось за хворост, давало немного тепла и света, но ветер, словно насмехаясь, тут же растаскивал жар в сторону. Спички заканчивались одна за другой. Последняя вспыхнула и погасла, оставив лишь тлеющий уголёк, который вскоре покрылся инеем. Безнадёжность, тяжёлая и липкая, стала подступать к сердцу.

Люба прислонилась к ледяному борту машины, слушая тишину. Она была настолько плотной, что в ушах начинало звенеть. «Вот обидно будет, – пронеслось в голове, – если Витенька, вопреки всему, живой, вернётся, а меня уже не будет… Не всем же письмам можно верить, бывают же ошибки…» Эта мысль, странная и безумная, на мгновение согрела её изнутри.

Силы были на исходе. Она забралась обратно в кабину, съёжилась в комок на холодном сиденье, пытаясь сохранить последние крупицы тепла. Веки становились свинцовыми, сознание начинало плыть. В ногах, в руках появилось странное, почти приятное покалывание, а потом и они начали неметь. «Вот ещё немного, – шептало коварное внутреннее искушение, – уснёшь, и будет легче, тепло станет…»

И она уже почти провалилась в эту мягкую, тёмную пустоту, как вдруг почувствовала – кто-то тронул её за плечо. Нежно, но настойчиво. А потом, сквозь сонную муть, донёсся голос. Его голос. Не громкий, а словно доносящийся из самой глубины памяти, из того самого летнего дня: «Любушка!»

Она вздрогнула, как от удара, и глаза её широко раскрылись. Сердце забилось с бешеной силой, гоняя по жилам ледяную кровь. «Засыпаю!» – пронеслось осознание, и страх, острый и животный, выбросил её из кабины. Она стояла, дрожа всем телом, вглядываясь в пустую дорогу. «Нет, должен же кто-то быть! Должен!»

Но вокруг по-прежнему царила безжизненная белизна. И всё же… чувство одиночества отступило. Оно сменилось странным, необъяснимым ощущением присутствия. Она была не одна. Кто-то стоял рядом, делил с ней этот холод, эту тишину, эту борьбу. Это была не видимая фигура, а скорее – тень, теплое дуновение в ледяном воздухе, тихая уверенность в сердце. И это ощущение, это незримое «рядом» не давало векам сомкнуться снова, цепляло за жизнь.

Она оглянулась по сторонам – никого. И снова волна истощения и холода накатила, сильнее прежней. Ноги почти не слушались, мысли путались. Казалось, вот он, предел. И тогда… она услышала плач. Тихий, жалобный, детский плач. Он доносился будто бы из-под земли, из самой сердцевины метели.

Собрав последние силы, Люба обошла машину, заглянула под кузов, в сугробы – никого. И странно: в этот миг в ней не было страха перед призрачным звуком. Было другое – щемящая нежность и жгучее желание двигаться, бороться, искать. Ради него. Ради Вити. А вдруг он жив? А вдруг это знак? И она, почти не чувствуя ног, снова зашагала вокруг ЗИСа, топая, хлопая, растирая руки – уже не столько для тепла, сколько ради самого движения, ради жизни, которую она теперь чувствовала в себе с новой силой.

Они подъехали почти бесшумно. Лошадь, уставшая, шла медленно, сани скрипели по насту. Люба, стоявшая, прислонившись к колесу, сначала не поверила своим глазам. Ресницы её срослись от инея, губы онемели и не хотели разжиматься.

Возница, закутанный в тулуп, спрыгнул на снег.

– Никак девка?! – воскликнул он, и в голосе его прозвучало изумление и ужас. – Ах ты, голубушка, родная, жива ли ещё?

– Жива, – сумела выдавить Люба, с трудом узнавая в заиндевевшем лице родного брата дяди Егора – Николая, который возил сено из райцентра для колхозного скота.

– Батюшки, да ты вся ледяная! – запричитал он, снимая с себя верхний, потрёпанный полушубок. – Накидывай, накидывай сверху, все же теплее будет. Как же ты тут одна-то?

– Машина… встала… – пролепетала она, позволяя закутать себя в грубую, но спасительную ткань, ещё хранившую тепло человеческого тела.

– И сколь же времени ты тут стоишь, девонька?

– Уже… не помню… – её язык еле повиновался.

Николай почти на руках отнёс её в сани, укутал овчинным тулупом, забросал сеном. Когда сани тронулись, и лошадь зашагала обратно к селу, Люба прикрыла глаза. Тепло, медленное и пронизывающее, начало оттаивать её тело. И снова, уже здесь, в безопасности, её охватило то же чувство – рядом незримо ехал кто-то ещё. Не Николай, погружённый в свои мысли и заботу о ней, а тихое, светлое присутствие, словно тень от далёкого солнца.

«Неужто, Витенька жив, – шептало её сердце, сливаясь с мерным скрипом полозьев. – Вот сейчас приеду, а там… а там добрая весть ждёт. Он просто был в плену, или потерялся… обязательно найдётся…»

Бабушкина сестра, Евдокия, как будто почувствовала беду. Она протопила печку в Любиной горнице, поставила самовар. Саму бабушку, научившую Любу стойкости, давно не было в живых, а её младшая сестра, Евдокия, тихая и мудрая, взяла на себя заботу о внучатой племяннице, часто наведываясь, подкармливая, приглядывая.

Отогревшись, попив горячего чаю с малиновым вареньем, Люба сидела на лавке, всё ещё дрожа внутренне.

– Баб Дунь, – начала она тихо, глядя на огонь в печи. – Вот всё никак не пойму… Стояла я одна на той дороге, совсем одна. А такое чувство было… будто не одна. Будто кто-то рядом был. Не дал мне уснуть тогда, когда уже и сил не было. Как думаешь, может, это знак? Может, Витя жив? Мне всё казалось, что нас двое там, в той стуже.

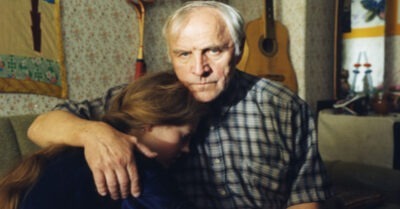

Евдокия, сидевшая на старом сундуке, медленно подняла на неё свои глаза, глубокие, как колодцы, в которых отражался огонёк лампады. Она не спеша сложила на коленях свои старческие, в прожилках и пятнах, руки.

– Всё может статься на этом свете, дитятко, – проговорила она наконец, и голос её звучал тихо, но очень твёрдо. – И сдается мне, что и впрямь двое… не зря же ты это чувствовала. Тяжелая ты теперь, Любушка. Не одна.

Девушка не сразу поняла. Сознание, измученное холодом и пережитым, было как в тумане. Все мысли по-прежнему крутились вокруг него, вокруг Вити, вокруг той чёрной похоронки, от которой она ещё не отошла.

– Двое… – повторила она бессмысленно, как в бреду.

Евдокия поднялась, подошла и мягко, но сильно прижала её голову к своей сухой груди, зашитой в тёмный сарафан. Она начала что-то шептать, старые, ласковые слова, похожие на колыбельную.

– Поспать тебе надо, детонька. Отдыхай. Силы тебе теперь вдвойне нужны.

– Не могу, бабушка… Машина там, одна, в лесу… что же будет…

– Не тронут волки твою железную кобылу, – успокаивающе сказала старуха. – А окромя волков, в такой лютый мороз, ни одна душа не сунется. Ты лучше о дитятке своём подумай, кто его, коли не ты, на свет родит и защитит?

И только после этих слов, тихо произнесённых, но прозвучавших как гром среди ясного неба, в сознании Любы что-то щёлкнуло. Вспомнился тот самый, призрачный детский плач на дороге, который заставил её встать и идти. Не страх, а именно этот звук, этот зов вернул её к борьбе. Лицо её, бледное и осунувшееся, медленно просияло изнутри, словно в комнате прибавило света.

– Неужели… – прошептала она, и рука невольно легла на живот. – Неужели, баба Дуня, ты права? Неужели… от Витеньки… у меня дитя будет?

Через несколько дней сельская фельдшерица подтвердила догадку Евдокии. В Любе билась новая жизнь – крошечное, драгоценное существо, последняя частичка Вити, оставленная им на этой земле. Клубочек надежды, завёрнутый в плоть и кровь.

Долгие месяцы она вынашивала эту надежду, буквально и физически. Она всё ещё ловила себя на мысли, что ждёт не только ребёнка, но и весточки, что Витя жив. В памяти её жило то касание за плечо в ледяной кабине, тот голос, зовущий её по имени, и особенно – детский плач, который она теперь понимала как первый зов её собственного дитя, ещё не рождённого, но уже боровшегося за свою мать, за жизнь.

И когда пришло время, и на свет, в крике и муках, появился маленький человечек, и Люба впервые услышала его сильный, требовательный рёв, она узнала в этом звуке тот самый, далёкий, мистический плач из метели. Это был тот же голос, что вёл её сквозь мрак и холод к спасению. Не призрак прошлого, а зов будущего.

Прошли годы. Война закончилась. Витя так и не вернулся. Его имя осталось высеченным на скромном памятнике в центре села. Но на краю того самого леса, где когда-то застрял грузовик, теперь часто можно было увидеть женщину с ребёнком. Мальчик, крепкий и светловолосый, с глазами, удивительно похожими на глаза солдата с пожелтевшей фотографии, бегал по опушке, собирая шишки. А Люба стояла, прислонившись к стволу старой берёзы – не той, поваленной, а другой, высокой и живой – и смотрела на него.

И тогда, в тишине летнего дня или в звонкой тишине зимнего утра, она снова чувствовала то самое присутствие. Оно было в смехе сына, в шелесте листьев, в тепле солнечного луча на щеке. Оно было в самой жизни, которая, вопреки смерти, холоду и отчаянию, продолжалась – упрямая, нежная, вечная. И она знала, что в тот далёкий страшный день на дороге их действительно было трое: она, её нерождённый сын и тихая, незримая любовь, что, как щит, встала между ними и вечной тьмой, превратив ледяную пустыню в начало новой, долгой дороги.