Она взяла чужую дочь из роддома в 41-м, чтобы спасти, а 18 лет спустя в ее дверь постучался кошмар из прошлого, который перевернул все с ног на голову

Холодный ноябрьский ветер 1941 года свистел заскорузлыми ветлами, цепляясь за оголенные сучья и вытягивая последние силы из замерзшей земли. Дорога, больше похожая на грязевое месиво, нехотя поддавалась старым колесам телеги, вязнувшим в глубоких колеях, заполненных ледяной водой.

— Никак не довезем мы ее, смотри-ка, какая распутица на дороге поднялась! — всхлипывая, причитала Марфа Степановна, утирая краешком платка покрасневшие, мокрые от слез глаза.

— Довезем, Машенька, непременно довезем! Вот, погляди, я тут в сторонку, влево, возьму, проедем эту гиблую колею. Эх, вот угораздило же тетку Прасковью ногу сломать, ну что ж теперь поделаешь! — ее супруг, Тихон Петрович, из последних сил подгонял уставшую лошадь, и его пальцы, заскорузлые от работы и холода, судорожно сжимали вожжи.

Молодая женщина, лежавшая в телеге на разостланном сене, лишь тихо стонала, закрыв глаза. Ей было не до разговоров; всю ее, от поясницы до колен, сковала тупая, изматывающая боль, и единственным ее желанием было поскорее разрешиться от бремени, чтобы прекратились эти бесконечные муки. Сама судьба, казалось, ополчилась против них: их повивальная бабка, единственная, кому они доверяли, сломала ногу, а фельдшер из соседней деревни уехал к тяжело заболевшему мальчонке. И вышло так, что в самый ответственный час оказаться рядом с роженицей было попросту некому.

— Думай о ребеночке, о Леониде, о муже своем думай, — шептала мать, нежно поглаживая вздымающийся живот дочери.

— Я всегда о них думаю, мама, всегда.

— А как, милая, назовешь малыша? — старалась отвлечь ее Марфа Степановна, пытаясь скрыть дрожь в собственном голосе.

— Леонид говорил, коли на свет появится девочка, то пусть будет Лидочкой, а если мальчик, то Васенькой.

— Славно, сердечная, славно. Довезет тебя батя, непременно довезет. Вон, гляди-ка, уж заводские трубы виднеются, а коли завод, значит, и городской порог близок…

Едва они, наконец, добрались до больничных ворот, как у роженицы начались схватки, и вскоре на свет, огласив палату пронзительным криком, появилась маленькая, совсем еще хрупкая девочка. Держа на руках сверток с дочерью, молодая мать, по имени Клавдия, улыбалась сквозь слезы усталости и счастья, и все пережитые муки мгновенно отступили, уступив место всепоглощающей нежности.

— Лидочка. Отец твой так велел тебя назвать. Ради тебя он всех врагов одолеет и вернется к нам живым-здоровым. Ты наша надежда…

Ей нестерпимо захотелось тут же, сию минуту, написать мужу долгожданное письмо, и, едва ребенка забрали для осмотра, она направилась к постовой медсестре, вежливо попросив листок бумаги и карандаш.

— Подождите, Никитина, я принесу вам в палату все необходимое.

Медсестра, однако, была явно не в духе; она резко двигалась, швыряла папки и без конца качала головой, тяжело и раздраженно вздыхая.

— Что-то случилось? — осмелилась спросить Клавдия.

— Идите, идите, не до вас сейчас, — отрезала та, даже не взглянув на нее.

Пожав плечами, молодая женщина вернулась в палату. Там как раз собирала свои нехитрые пожитки другая роженица, совсем юная девушка по имени Зоенька.

— Вас уж выписывают? — удивилась Клавдия.

— Да, выписываюсь, — тихо, почти неслышно ответила та.

В глазах Зоеньки стояла такая бездонная печаль и растерянность, что становилось не по себе. Она медленно, словно нехотя, покидала вещи в старую авоську и вышла из палаты, ступая неуверенным, замедленным шагом. Спустя минут десять в палату вошла медсестра, сунула Клавдии бумагу и карандаш и, неодобрительно бросив взгляд на соседнюю, теперь уже пустующую кровать, фыркнула:

— Вот пройдоха, накажет ее судьба, ох, как накажет! — И, покачав головой, вышла, громко хлопнув дверью.

— Ее так рано выписали, а мне сказали дня три-четыре полежать, — заметила Клавдия.

— Так сама ушла. А ребеночка здесь оставила. Говорит, некуда его забирать. Знаем мы таких, нагуляют не пойми от кого, а потом и расплачиваться не хотят.

— А кто у нее? — вздрогнула Клавдия. Она не могла даже представить, как можно отказаться от частички себя, от своей родной кровинушки.

— Дочка. Крепенькая, хорошенькая, ну что еще надо-то? — медсестра наконец удалилась, а вскоре пришла другая, задала例行чные вопросы, затем явился врач на обход, и Клавдия все никак не могла собраться с мыслями, чтобы взять в руки карандаш и написать мужу благую весть.

Снова принесли Лидочку на кормление, потом забрали, позвали Клавдию на ужин. Проходя по длинному коридору мимо двери, за которой слышался тихий плач, она замедлила шаг. Ей показалось, что плачет именно ее дочка. Забежав внутрь, она увидела свою Лидоньку, безмятежно посапывающую в люльке, а плакал другой младенец.

— Вам чего тут нужно? — высокая, худая нянечка предпенсионного возраста поджала тонкие губы и сердито уставилась на нее.

— Подумала, моя дочка плачет, а это, выходит, другой ребенок. Может, матери его сказать, она возьмет на руки, успокоит.

— Нету у него матери. Это твоя соседка по палате ту девчонку родила, да бросила. А плачет она потому, что тепла материнского не хватает, грудь не покормит никто. Иди давай, иди… Нечего тебе тут делать без надобности, когда положено — сама принесу дочку на кормление.

Клавдия вышла, отправилась в столовую, а затем вернулась в свою палату и наконец принялась за письмо. Но буквы не хотели складываться в слова, все мысли были лишь о той, брошенной девочке. С трудом закончив нестройные строки, она легла спать, но сон не шел.

Ранним утром, направляясь на завтрак, она вновь услышала тот же самый, теперь уже знакомый, жалобный плач.

— Можно я ее покормлю? — робко спросила Клавдия у той же нянечки.

— Еще чего не хватало! Ты ее сейчас покормишь, приласкаешь, а как потом дитя в детский дом отправлять будет? Оно привыкнет, а там – чужие руки, холодные!

— В детский дом? — отшатнулась Клавдия, словно от удара.

— А ты как думала? Куда же нам ее девать-то? — словно неразумной ребенку, растолковывала нянечка.

Резко развернувшись, Клавдия быстрым шагом, насколько позволяло ее состояние, направилась в ординаторскую. Там за столом сидел тот самый врач, что принимал у нее роды.

— Дмитрий Фомич, можно вас на минуточку?

— Что тебе, Никитина? Очень занят я. — он устало вздохнул и поправил сползшие на нос очки.

— Я ненадолго… В детской лежит девочка, от которой мать отказалась. Позвольте мне забрать ее к себе. Где один ребенок, там и второй не помеха.

— Чего-о? — от неожиданности он снял очки и уставился на нее во все глаза.

— Девочку, говорю, позвольте забрать к себе. Молоко у меня есть, на двоих хватит. Баба я деревенская, крепкая, выдюжу, подниму на ноги. Ну что ее там ждет? Детский дом? И вам хлопот меньше будет.

— Насчет хлопот ты верно подметила. Но скажи-ка, ты и впрямь решилась?

— Решилась.

Он помолчал с минуту, внимательно глядя на нее, потом просто кивнул. Обрадованная Клавдия вышла из ординаторской и почти бегом направилась в детскую. Ее Лидонька спала крепким сном, а та, брошенная, тихо постанывала, и каждый ее вздох отзывался в сердце молодой женщины острой болью.

— И опять ты тут? Велено же было не приходить! — Нянечка уже собиралась ее прогнать, но Клавдия, уперев руки в бока, решительно заявила:

— Отдайте мне ребенка, я ее покормлю. Доктор разрешил мне забрать ее.

— Как забрать? — недоуменно округлила глаза нянечка.

— Вот так, теперь и она моей дочкой будет. — Подойдя к люльке, Клавдия бережно взяла на руки легкую, почти невесомую крошку и тут же приложила к груди. Девочка жадно ухватилась за спасительное тепло, и Клавдия почувствовала, как по ее телу разливается огромный, всепоглощающий прилив нежности к этому несчастному существу.

Она нежно гладила ладонью мягкий пушок на головке младенца и едва сдерживала навернувшиеся слезы.

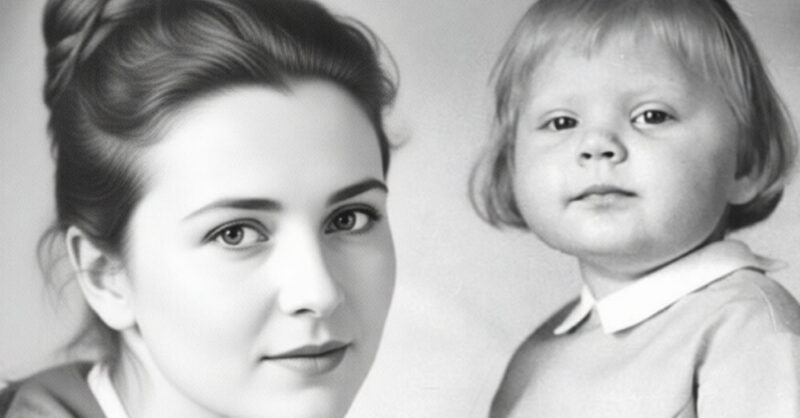

— Все у нас с тобой будет хорошо, милая. Все наладится. Теперь мы с тобой будем неразлучны. Назову я тебя Любочкой. Люба и Лида… То, чего сейчас на свете больше всего не хватает…

— Матерь Пресвятая Богородица! — всплеснула руками Марфа Степановна, когда телега подкатила к родному дому. — Это как же так, двойню, говоришь, нарожала?

— Да, мама, две дочки — Люба и Лида.

— А чегой-то они друг на дружку вовсе не похожи? Вон, у соседей сноха двоих принесла, так те, как две капли, один в один.

— У них близнецы, а у нас двойня, — соврала Клавдия, опустив глаза.

— Ну и ладно, хоть отличать их будем без труда! Отец, бери внучку на руки, познакомься.

Тихон Петрович бережно взял на руки Любочку и радостно ей улыбался, его шершавый, привыкший к тяжелому труду палец нежно поглаживал крошечную щечку.

— Баловать буду, вот как баловать!

— Я те побалую, — пригрозила ему Марфа Степановна. — Девок баловать нельзя, вырастут ветреными да легкомысленными!

— Что ты мелешь, Марфуша? Вон какая у нас Клавка выросла, плохая что ли?

— А это оттого, что я не баловала. Все, дед, поехали домой, будет стоять на одном месте.

Усевшись в телегу, мать прижала к себе Лидоньку, а Клавдия забрала Любу из рук отца… По дороге они специально остановились у почтового отделения, и Клавдия опустила в синий ящик письмо, которое переписала заново. В нем она сообщала мужу на фронт, что дочка у них родилась, и что сиротку домой забрала, а родителям ничего не сказала, чтобы любили одинаково, от всей души. Она знала, что ее супруг — человек добрый и понимающий, он не станет противиться. А правду скрывать не стала, считая это единственно верным решением. А вот родители… Она знала свою мать, первое, что та скажет: «Самым-то жрать нечего, а ты еще один рот в дом привела». Широтой души мать никогда не отличалась, не то что отец… Но и ему лучше было пока не знать…

Пять лет пролетели незаметно. Девочкам шел уже пятый год, и обе они росли настоящими красавицами, веселыми и здоровыми. Ни разу у Клавдии не возникло и тени мысли делить их на родную и чужую. Для нее они были плотью от плоти, обеими любимыми дочерями. Она даже стала забывать о том, что Любу не рожала. Главное было в том, что она вскормила ее своим молоком, она одинаково переживала, когда они болели, не спала ночами у их кроваток, и ни разу не пожалела о своем решении. Да и родители помогали ей как могли. Оставалось дождаться с фронта Леонида, которого судьба, к счастью, уберегла для нее и для дочерей. Вот уже и август на дворе, а его все нет, писал, что задерживается по службе в Берлине. Но главное — жив и здоров.

И вот настал тот самый, вымоленный день. По улице, поднимая облачко пыли, бежал босоногий мальчишка Степка и на весь мир кричал:

— Солдат! Солдат идет!

Он постоянно рыбачил на берегу реки у старого моста и, едва завидев вдали человека в военной форме, пулей несся в село с радостной вестью. Так он встречал всех, кто возвращался домой. Местные шутили, прозвав его «живым радио». Вот и сейчас из окон выглядывали любопытные лица, а Клавдия в это время была во дворе и стирала в большом корыте детские платьица. Увидев Степку, она бросила мокрую вещицу и подбежала к калитке. Из-за поворота, что вел к мосту, вышел высокий, худой человек в форме. Она едва узнала его — но твердая, уверенная походка выдавала в нем ее мужа.

— Леонид! Леонка! — она бросилась ему навстречу, спотыкаясь и не чувствуя под собой ног, и он едва успел развести руки, как она упала в его объятия. — Родной мой!

— Клавдия, милая, родная, — он сжал ее так сильно, что у нее захватило дух.

— Леонид, голубчик, вернулся, наконец-то вернулся…

— Вернулся. Я дома, Клава, дома. Пойдем, негоже нам тут на всеобщем виду стоять.

— Пусть смотрят, пусть все видят, что ты вернулся!

Он легко подхватил ее на руки и понес к дому, а она, уткнувшись лицом в его грудь, не сдерживала слез и плакала от счастья все то короткое время, пока он нес ее через весь двор.

Тут вышла и Марфа Степановна, затем подошла мать Леонида и его сестры. Все обнимались, смеялись и плакали одновременно, окружив его плотным кольцом, а он лишь крутил головой, разыскивая глазами самое главное.

— А где же мои дочки?

— С отцом, в рябиновом саду, — махнула рукой Марфа Степановна. — Этому саду он больше времени уделяет, чем мне, старой.

— Тихон Петрович не меняется, — рассмеялся Леонид. — Я сам к ним схожу. Всю войну мечтал вернуться домой к жене и пройтись по нашему рябиновому саду.

Они с Клавдией обошли дом и прошли по всему земельному участку, затем перешли по старому настилу через мелководье ручья, и вот перед ними открылся рябиновый сад, пылающий оранжевыми гроздьями ягод. Этот сад посадил еще дед Тихона Петровича и ухаживал за ним, как за малым дитем, а потом и сам Тихон Петрович унаследовал его и продолжил дело отца. Он варил из рябины густые компоты, делал настойки, сушил ягоды, а зимой заваривал ароматный отвар и пил его от простуды. Теперь же он водил сюда внучек, говоря, что взращивает в них с младых ногтей любовь к этой земле и к этому саду.

— Сынок! — Увидев зятя, Тихон Петрович, прихрамывая, пошел к нему навстречу. — Вернулся, родимый.

— Здравствуй, папа. — Леонид крепко обнял тестя. — Это ты чего прихрамываешь?

— Да возраст, колени уже не те, чай, не молодой. Но поскриплю еще, поскриплю… Любка, Лидка! — окликнул он девочек, и из-за кустов показались две чумазые, загорелые мордашки. — А вот и дочки твои, одна другой краше. Ну идите к отцу, робята, вот он, отец ваш вернулся!

Леонид присел на корточки и раскрыл объятия. Девочки, немного стесняясь, подошли к нему и с большим интересом разглядывали этого высокого незнакомого дядю.

— Ну, давайте знакомиться! — Он поднял их обеих на руки и стал улыбаться то одной, то другой. А Клавдия, глядя, как они обе обвили своими тонкими ручонками его шею, прижала ладони к груди и счастливо выдохнула. Все было хорошо. Все было как надо.

Пятнадцать лет пролетели как один миг. Многое изменилось в семье Никитиных. Родители Клавдии ушли из жизни один за другим, сначала отец, потом и мать. Леонид работал в сельском совете, Клавдия трудилась на местном складе, куда устроилась сразу после училища. Девочки выросли, им было уже по восемнадцать лет. Окончив школу, они остались работать в родном колхозе, не желая покидать деревню и уезжать в город, ведь дед завещал им свой любимый рябиновый сад.

Клавдия частенько поглядывала на них с мыслью, что пора бы и замуж выдавать, но Леонид всякий раз упрямился.

— Малы они еще замуж-то.

— Леонид, да они уже совсем взрослые, невесты. Что же ты к ним как к маленьким относишься?

— Малы, говорю, и все тут.

Клавдия лишь качала головой. Что с ним поделаешь? Слишком уж сильно любил он своих дочерей, так же, как и она, никогда не деля их на родную и неродную. Они были для него равны. И понять не мог, что пришла пора им свои гнезда вить. За Лидой ухаживал парень по имени Владимир, и он ей явно нравился, а на Любу засматривался молодой тракторист Геннадий. Так чего же медлить?

Клавдия отлично понимала — Леонид боялся, что в доме станет пусто и тихо без дочерей. Больше детей у них не было, вот он и переживал, что Люба и Лида уйдут в семьи мужей, и останутся они одни.

— Отец, мы в сад, — девушки прошли мимо родительского стола и направились к выходу.

— А чего вам в саду делать? — нахмурился Леонид.

— Ну как же, раз дедушки не стало, мы теперь за садом ухаживаем. Не бросать же его?

— Помешались вы на этом саду, — проворчал он в ответ, а Клавдия, улыбаясь, опустила глаза. Она-то знала, что девушки там с парнями встречаются, гуляют вдали от отцовских строгих глаз, зная, что тот редко туда заглядывает.

— Лидка, сбегай-ка к тете Агриппине, отнеси ей кадку, — попросила Клавдия.

— Хорошо, мама.

Клавдия отдала ей глиняную кадку, в которой солила капусту, и отправила дочь к свекрови. Люба, улыбнувшись матери, помахала ей рукой в окошко и быстрым шагом направилась к рябиновому саду, где ее уже, должно быть, ждал Геннадий.

Но спустя примерно полчаса во дворе раздался шум, топот и взволнованные голоса.

— Мама! Мама! — она услышала испуганный голос Лиды.

— Что такое, дочь, чего кричишь? — Клавдия высунулась в окно.

— Выйди, мама, и отца позови!

Леонид и Клавдия выскочили из дома, охваченные внезапной тревогой, уж слишком взволнованным и громким был голос дочери.

— Что случилось, чего орешь как потерпевшая? — сердито спросил Леонид.

— Гости у нас, — указала рукой на калитку Лида, и в этот момент та распахнулась, и во двор вошла женщина лет тридцати пяти. Она была одета по-городскому изящно и дорого: на голове элегантная шляпка, платье из тонкой ткани струилось по стройной фигуре, а ноги были обуты в туфельки на каблучке, какие в деревне никто и никогда бы не надел.

— Здравствуйте! — Клавдия вглядывалась в лицо незнакомки; в ее чертах было что-то неуловимо знакомое, но что именно — понять не могла.

— Клавдия Тихоновна Никитина?

— Да, это я. А вы кто будете?

— Нина Савельева.

— Простите, не припоминаю вас, — Клавдия тщетно пыталась вспомнить, где слышала эту фамилию, но память молчала.

— Вы позволите войти в дом? У нас разговор предстоит серьезный.

— Лида, иди по своим делам, — Клавдия махнула рукой, приглашая гостью в дом. Она лихорадочно соображала, где же могла слышать эту фамилию, но в глубине души уже догадывалась, и от этой догадки у нее похолодело внутри.

— Так по какому же делу вы к нам пожаловали? — смахивая невидимые крошки со стола, Клавдия села напротив незваной гостьи, а рядом пристроился нахмуренный Леонид.

— Вы вспомнили меня, не так ли? Я та самая Нина, что лежала с вами в одной палате роддома. Помните, ноябрь сорок первого?

— Помню, — Клавдию охватила ледяная паника. — Но не пойму, зачем вам понадобилось нас навещать?

— Я хочу увидеть свою дочь!

— Что? — Леонид подскочил, словно его ужалили, и его взгляд стал свирепым.

— А разве ваша супруга не рассказывала вам, что одна из ваших дочерей вовсе вам не родная?

— Говорила, моя жена — честнейший человек, не то что некоторые…

— Правда? В таком случае, одна из ваших дочерей должна знать, что Клавдия Тихоновна ей не мать.

— Пошла вон отсюда, слышишь? — Клавдия не смогла сдержать слезу, скатившуюся по ее щеке от злости и отчаяния. — Ты бросила свою дочь, ушла из роддома, не оглянувшись. Я ее забрала, выкормила грудью, растила, ночей не спала, учила ходить и говорить. И вот теперь, когда ей восемнадцать лет, ты являешься и заявляешь, что хочешь ее видеть?

— Я не могла тогда ее забрать, — еле слышно прошептала Нина. — Я была простой деревенской девчонкой, уехала в город учиться, встретила парня… была любовь, а потом… Его арестовали, он оказался вором. А я узнала, что беременна. Не могла я вернуться в село с ребенком на руках, отец бы нас с позором выгнал, он у меня строгий до жестокости. У меня не было ни помощи, ни поддержки, мне самой-то было всего семнадцать! Вот я и отказалась от дочери, о чем потом горько пожалела. Осталась в городе, через год встретила хорошего человека, он помог мне, женился на мне. Карьера его пошла в гору, жили мы в достатке. Но детей Бог нам не давал, видимо, так наказывал за мой грех. А признаться мужу боялась… В конце концов, он нашел себе другую, которая родила ему сына. А я… я решила найти свою дочь. У меня были связи, и мне не составило труда выяснить, кто тогда забрал мою девочку.

— И что? Ты думаешь, что, явившись сюда, ты сможешь просто так ее забрать? Что она кинется тебе на шею? Убирайся отсюда! — Леонид вскочил и с такой силой швырнул стул о стену, что тот треснул.

— Папа! Мама! — они не заметили, как распахнулась дверь и на пороге застыла бледная, как полотно, Лида. — Что это она сказала?

— Лида! — Клавдия бессильно опустилась на лавку. — Ты что, подслушивала?

Лида молчала, ее широко раскрытые глаза были прикованы к незнакомке, и Клавдия поняла — дочь слышала все. Лида с детства была любопытной и упрямой, и тут уж точно не удержалась бы. И они с Леонидом хороши — надо было окна закрыть…

— Кто? Кто, мама? Кто из нас ее дочь?

— Лидочка, послушай, все не так, как она говорит, — Леонид попытался подойти к дочери, но та отшатнулась.

— А как, отец? Я ведь все слышала… Так кто же?

— Люба… — выдохнула Клавдия, и в комнате повисла гробовая тишина.

— Я не уеду, пока не поговорю с дочерью, — заявила Нина, пытаясь сохранить остатки достоинства. — Она уже взрослая, она все поймет…

— Лидка, а Люба где? — послышался с порога веселый голос, и в дом впорхнула сама Люба. Увидев всех собравшихся и напряженные лица, она замерла. Клавдия бессильно опустила голову на сложенные на столе руки.

То, что произошло дальше, Клавдия вспоминала потом с содроганием. Люба кричала, обвиняя родителей во лжи и предательстве, рыдала и не желала ничего слушать. Лида, потрясенная, выбежала из дома и до глубокой ночи не возвращалась. Нина уехала, оставив за собой шлейф разрухи и горя, разбив их мир на осколки.

А на следующее утро исчезла и Люба, оставив на столе короткую записку, в которой были лишь горькие слова о том, что она не может больше жить с людьми, которые всю ее жизнь ее обманывали.

— Я не могу без нее, слышишь? Тоска заедает по самые кости, — Клавдия тихо плакала, сидя на старой лавочке, которую ее дед когда-то установил в самой глубине рябинового сада. — Месяц уже прошел, а от нее ни весточки, ни словечка.

— Вернется она, вот увидишь. Не по ней городская-то жизнь. И любит она нас, и без Лиды ей худо. Они же с пеленок все вместе. Переболеет душой и вернется, — утешал ее Леонид, но и сам ходил мрачный и похудевший от тоски.

Геннадий, парень Любы, тоже ходил как потерянный, и Леонид, глядя на его страдания, мысленно дал себе слово: если дочь вернется, он даст свое отцовское благословение на их брак.

— Мама. — Клавдия подняла голову и увидела, что из-за рябиновых кустов к ней медленно идет Люба. — Я вернулась, мама.

— Дочка, родная моя! — Клавдия вскочила и бросилась к ней.

— Простите меня, простите, пожалуйста! — Люба опустилась на лавку между отцом и матерью. — Я не знаю, что на меня нашло, будто бес какой в меня вселился. А как приехала к ней… к той женщине… Я видела, как она старается, пытается быть матерью, но у нее ничего не получается, это фальшь и наигранность. Уже через неделю я готова была выть от тоски по вам, по Лидке, по Геннадию, по этому саду… Не зря дед говаривал, что здесь душа человека находит умиротворение, а сердце — покой. Я смеялась тогда над его словами, а зря… Каждый куст рябины в городе, каждая алая гроздь напоминала мне о доме…

— Доченька, — Леонид обнял ее за плечи. — Я так рад, что ты дома. Вот теперь и о свадьбе твоей подумать можно. Сходи к Геннадию, парень совсем извелся…

Эпилог

Спустя неделю в рябиновом саду, под сенью ветвей, усыпанных рубиновыми ягодами, играли сразу две свадьбы — Лиды и Владимира, и Любы с Геннадием. Белоснежные платья невест изящно и торжественно выделялись на фоне багряной листвы и ярких гроздьев, словно сама природа благословляла их на долгую и счастливую жизнь. Нина Савельева больше никогда не появлялась в селе, а Люба постаралась стереть из памяти ту горькую встречу. Ведь настоящая мать — не та, что родила, а та, что не спала ночей, лечила ссадины, отдавала последний кусок и чье сердце болело и радовалось за тебя всю жизнь. И этот простой урок любви и верности навсегда остался в ее сердце, таком же теплом и щедром, как и у женщины, что стала для нее самой главной в жизни.