Моя дочь исчезла. Мы обнаружили её живой на дне колодца — но она вернулась не в одиночестве.

Тень от старого дуба легла на крыльцо, когда я в последний раз видел, как мелькает яркий бант её волос. Солнце стояло еще высоко, заливая мир теплым, медовым светом, таким обманчивым в своей простоте. Восемь лет. Всего восемь лет, наполненных смехом, который звенел, как хрустальный колокольчик, и рисунками, где небо было обязательно синим, а трава — изумрудной. Она сказала, что выйдет ненадолго, всего лишь на несколько минут, чтобы подышать воздухом, пахнущим свежескошенной травой и цветущей липой. Казалось, что может случиться в такой ясный, безмятежный день в нашей тихой деревеньке, где все друг друга знают?

Но минуты сложились в час, час — в два, а безоблачное небо начало заволакиваться тревогой, тяжелой и липкой, как смола. Её не было. Сначала я думал, что она заигралась у подруги, потом — что задержалась в магазинчике на краю деревни. Но телефон молчал, а отзвуки её шагов затерялись в тишине придорожной пыли.

Тогда поднялась на ноги вся Каменка. Десятки людей, с лицами, искаженными беспокойством, прочесали каждый уголок, каждый куст. Мы заглядывали в каждый сарай, обшарили густой лес, где земля была мягкой и хранила следы зверей, но не её маленьких сандаликов. Проверили тихую, ленивую речушку, но ее воды неспешно катились к горизонту, не желая ничего открывать. Соседи объехали все окрестные деревни, но везде был один и тот же ответ: её никто не видел. Словно земля поглотила её бесшумно и безвозвратно. Наступала ночь, черная и беспросветная, неся с собой леденящий душу ужас.

Именно тогда, когда надежда начала угасать, как последний уголек в потухшем костре, мы нашли её куклу. Ту самую, с которой она никогда не расставалась, которую звала Ласточкой. Кукла лежала на краю заброшенного пустыря, у подножия старого, давно забытого колодца. Это место всегда обходили стороной, даже в самые жаркие дни от него веяло холодом. Колодец стоял тут, по словам старожилов, лет сто, если не больше. Крышка его была массивной, дубовой, почерневшей от времени и дождей, и казалось, что ее не под силу сдвинуть и взрослому мужчине.

Когда несколько самых сильных мужчин деревни с трудом приподняли эту тяжеленную глыбу, сердце мое упало куда-то в бездну. Я боялся заглянуть внутрь, боялся того, что может притаиться в этой сырой, каменной глотке. Но я посветил фонарем вниз, и луч, пробиваясь сквозь десятиметровую толщу тьмы, выхватил из мрака маленькую фигурку. Она сидела на самом дне, поджав под себя ноги, и смотрела прямо на свет. Живая. Совершенно невредимая. Как она спустилась туда? Как выжила? Это было за гранью понимания.

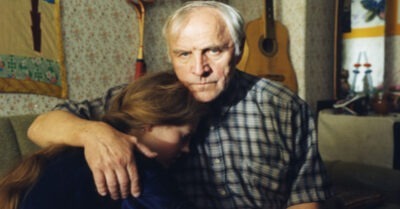

Мы осторожно вытащили её, обняли, завернули в куртку, хотя она не дрожала. Дома, за столом, при свете лампы, я не мог наглядеться на неё, сжимая её маленькую, теплую ладонь.

— Алиночка, родная, где же ты была? — голос мой дрожал, срываясь на шепот.

— У дяди, папа, — ответила она, и её глаза были чистыми и ясными. — Я была у дяди в гостях. Он такой добрый. У него есть конфеты, самые вкусные.

— Какой дядя? — не понимал я. — Там же, внизу, никого не было.

— Он там живет, — просто сказала дочь. — Он сказал, что если очень сильно чего-то захотеть и принести ему подарок, то он все исполнит. Я подарила ему свою Ласточку.

Тогда я списал все её слова на шок, на испуг, на травму. Ребенок не мог понять, что произошло, и мозг выдумал защитную историю. Но Алина изменилась. Она всегда обожала рисовать, её альбомы были полны ярких красок. Теперь же она подолгу сидела у окна, молчаливая и отрешенная, и смотрела в ту сторону, где стоял колодец. А по ночам я начал слышать шорох в её комнате. Входя, я видел, как она стоит у двери, будто собираясь выйти.

— Алина, что случилось? Куда ты?

— Дядя зовет, папа, — шептала она, не глядя на меня. — Он обещал. Обещал, что вернет маму.

От этих слов у меня перехватывало дыхание. Жена, Анна, ушла от нас два года назад после долгой и тяжелой болезни. Алина переживала эту потерю так остро, что иногда мне казалось, будто часть её души ушла вместе с мамой. Теперь эти слова звучали и как надежда, и как самый страшный кошмар.

Я стал следить за дочерью еще внимательнее, не отпуская её ни на шаг. Через несколько дней я все же заметил, как она крадучись пробирается к пустырю. Я догнал её, взял на руки, хоть она и была уже не маленькой, и унес домой. А ночью, когда в доме воцарилась тишина, я сам пошел к тому колодцу. Мне нужно было понять.

Подойдя ближе, я увидел, что тяжелая крышка сдвинута. Всего на несколько сантиметров, но этого было достаточно. Я подкрался и, затаив дыхание, заглянул в черную прорву. Направил луч фонаря вниз, но он терялся в непроглядной тьме, не достигая дна. И в этой тишине, густой и зловещей, я услышал.

— Андрей… Андрюша…

Это был её голос. Голос Анны. Тот самый, нежный и ласковый, от которого когда-то замирало сердце. Точь-в-точь.

— Я здесь… внизу… помоги мне…

Сердце заколотилось в груди, словно пытаясь вырваться наружу.

— Спустись… я жива… меня неправильно похоронили… мне так холодно…

Разум кричал, что этого не может быть, но сердце разрывалось на части. Я начал лихорадочно искать вокруг веревку, лестницу, что угодно, лишь бы оказаться там, внизу. В тот миг я был готов поверить в любое чудо. И в этот момент чья-то сильная рука грубо схватила меня за плечо и оттащила от края.

— Стой, Андрей! Опомнись! Не слушай! — это был наш сосед, Степан Игнатьевич, старый охотник, видавший виды.

— Отстань! Ты не слышишь? Это она! Анна! — я пытался вырваться.

— Это не твоя Анна, — сурово сказал старик, не отпуская меня. — Это шептун. Колодезный шептун. Сколько лет он молчал в этой дыре, а теперь, видно, проснулся. Мой дед рассказывал. Живет в старых колодцах нечисть такая. Умеет голоса копировать, желания обещать исполнять. Кто спустится к нему — тот обратно не выберется. А если и выберется… то уже не человеком будет.

— Но Алина же вернулась! — воскликнул я. — Она жива!

— Вернулась-то она, — Степан Игнатьевич покачал головой, и в его глазах читалась бездонная печаль. — Но ты присмотрись к ней повнимательнее. Вглядись.

Я вернулся домой, подкравшись к её кровати. Она спала. Я сел рядом и смотрел, не отрываясь. И тогда я заметил. Её дыхание было слишком медленным, едва заметным. Грудь поднималась раз в минуту, не чаще. Я осторожно дотронулся до её щеки. Кожа была холодной, как камень в тени, хоть ночь была теплой. Но она была жива. Она дышала.

Утром я повел её к нашему фельдшеру. Та долго слушала её, мерила давление, снова и снова прикладывала ладонь ко лбу.

— Температура 32 градуса, — наконец выдохнула она, и её лицо побледнело. — Немедленно в больницу!

В районном центре её обследовали вдоль и поперек. Врачи собирались на консилиумы, разводили руками, просматривали кипы литературы. Все органы работали, но их деятельность была замедленной, будто она была медленным, прекрасным цветком, а не живым ребенком. Она ходила, говорила, даже ела, но делала это с какой-то заторможенностью, словно между её мыслью и действием пролегала невидимая преграда. Медицина оказалась бессильной.

Я забрал её домой. Мы сидели с ней вечером, я читал ей её любимую книжку, а она смотрела в окно.

— Папа, — тихо сказала она, прерывая чтение. — Дядя опять говорил со мной. Он сказал, что если ты спустишься, то он маму вернет. Насовсем. Мы снова будем все вместе.

— Нет мамы, солнышко, — прошептал я, сжимая её холодные пальцы. — Она умерла. Её нет.

— Дядя может всё, — настаивала она, и в её глазах горела недетская уверенность. — Он всё может. Но ты должен остаться внизу. Ненадолго. Потом он тебя выпустит. Обещал.

В ту ночь я снова пошел к Степану Игнатьевичу. Старик сидел на крыльце, будто поджидал меня. В руках он держал потрепанную, пожелтевшую от времени тетрадь.

— Знал, что придёшь, — кивнул он. — Садись. Дело это старое.

Он открыл тетрадь, и в свете керосиновой лампы я увидел выцветшие чернильные строки.

— Здесь, в 1923 году, — начал он, водя пальцем по странице, — пропала девочка. Нашли её в том же колодце. Вернулась такая же — холодная, медлительная. А через неделю её отец, не выдержав, полез вниз. Его тоже звали голос жены, погибшей в пожаре. Он спустился. И не вышел. А девочка… его дочь… через сутки просто растаяла в воздухе. Как туман на рассвете. И жена его на кладбище так и осталась лежать. Никто никого не вернул.

— Значит, Алина… — я не мог вымолвить страшную мысль.

— Приманка, — сурово подтвердил старик. — Она теперь часть шептуна, его щупальце, его связь с нашим миром. Через неё он тебя и тянет. Если ты спустишься — он заберет тебя, а Алина исчезнет, она ему больше не понадобится. Если не спустишься — он будет тянуть её обратно, пока не заберет окончательно. Рано или поздно её сила иссякнет.

— Что же делать? — в отчаянии спросил я. — Неужели нет выхода?

— Выход есть, — сказал Степан Игнатьевич. — Способ старый, рискованный. Надо связь разорвать. Колодец нужно залить особой смесью — бетон, четверговая соль и толченый ладан. Пока будешь заливать, Алине будет очень плохо. Она может не выдержать, может умереть. Но если ты успеешь до заката солнца, и если её дух окажется сильнее этой твари — связь оборвется. Она выживет и станет прежней.

На следующее утро я отправился в райцентр. Раздобыл четверговую соль у старушек на рынке, купил ладан в церковной лавке. Загрузил в телегу десять мешков цемента. Я начал работу в полдень, чтобы успеть до заката. Алину оставил дома под присмотром жены Степана Игнатьевича.

Я обсыпал колодец по кругу густым слоем соли, которая хрустела под ногами, словно первый снег. Растворил в воде ладан, и воздух наполнился терпким, священным ароматом. Смешал все с цементом и песком. И начал заливать эту густую, серую массу в черную пасть колодца.

И тут из глубины поднялся гул. Он шел не из одного источника, а от десятков, сотен голосов. Мужские, женские, детские. Они плакали, умоляли, молили о пощаде.

— Не надо… мы живые… мы люди… спаси нас… выпусти…

А потом, поверх них, прозвучал голос, от которого кровь стыла в жилах. Голос Алины, но искаженный болью и страхом.

— Папочка! Мне больно! Не заливай! Пожалуйста, остановись! Я же умру!

Каждое слово било по сердцу молотом. Но я знал, что это не моя дочь. Это он, шептун, воровал её голос, чтобы сломить меня. Я стиснул зубы, зажмурился и продолжал лить раствор, ведро за ведром.

Тогда из колодца вырвался вой. Нечеловеческий, полный такой ненависти и отчаяния, что по коже побежали мурашки. Земля под ногами задрожала, и на мгновение мне показалось, что старый колодец сейчас рухнет, выпустив на волю все, что таилось в его чреве. Но я не останавливался. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в багровые тона, когда я вылил последнее ведро. Черная глотка была запечатана. На ее месте теперь лежала серая, безжизненная бетонная плита.

Я бросил все и побежал домой. Вбежав в комнату, я увидел Алину. Она лежала на кровати, бледная, как полотно, дыхание едва уловимо шевелило её грудь. Соседка сидела рядом, и по её щекам текли слезы.

— Час назад потеряла сознание, — всхлипнула она. — И всё холоднее становится…

Я упал на колени, обнял дочь, прижал её к себе, пытаясь согреть своим теплом, своим дыханием, всей силой своей любви. Я шептал ей на ухо, что всё хорошо, что папа здесь, что он её никогда не оставит. За окном последний луч солнца коснулся края земли, и наступили сумерки.

И в этот миг Алина вздрогнула всем телом. Её веки дрогнули, и она открыла глаза. Чистые, ясные, полные недоумения.

— Папа? — тихо произнесла она. — Где я? Что случилось?

Я приложил ладонь к её лбу. Он был прохладным, но уже не ледяным. Температура медленно, но неуклонно поднималась. 33 градуса… 34… 35… К утру она была уже 36.6. Она дышала ровно и глубоко, как и положено здоровому ребенку. Цвет вернулся к её щекам.

— Пап, — сказала она за завтраком, — мне такой странный сон приснился. Будто я сидела в колодце, а там был один дядя, такой страшный, и он всё шептал…

— Это просто сон, Алиночка, — перебил я её, гладя по голове. — Просто страшный сон. Он закончился.

Пришел Степан Игнатьевич, мы вместе подошли к колодцу. Бетонная пробка лежала на месте, серая и прочная.

— Правильно всё сделал, — одобрительно хмыкнул старик. — Вовремя успел. Слышишь?

Я прислушался. Из-под толщи бетона доносились глухие, редкие удары. Будто кто-то огромный и сильный, но заключенный в ловушку, в бессильной ярости бился о бетонный свод.

— Надолго его хватит? — тихо спросил я.

— С освященной смесью? — Степан Игнатьевич усмехнулся. — Навсегда. Он отсюда уже не выберется. Никогда.

Через месяц мы с Алиной уехали из Каменки. Уехали далеко, в другой край, где были яркие города, шумные улицы и не было старых, заброшенных колодцев. Моя дочь росла здоровым, жизнерадостным ребенком. Она снова полюбила рисовать, и на её картинах снова было синее небо и зеленая трава. Только она до сих пор обходит стороной даже новые, красивые колодцы, и я не упрекаю её в этом. Она права.

И если вам однажды на тихой деревенской околице или в глухом лесу встретится старый, забытый колодец, поросший мхом и молчаливой тайной, — не подходите к нему. Не вслушивайтесь в тишину, что царит вокруг. Не верьте шепоту, что может донестись из его глубины. Даже если этот шепот будет голосом того, кого вы любили больше жизни. Особенно — если это будет его голос. Ибо некоторые двери, однажды открытые, способны выпустить на свет не только надежду, но и ту тихую, древнюю тьму, что прячется в глубине мира, жаждущую лишь одного — быть услышанной.